Dans l’air du temps, monte une petite musique insistante : la science, la technique, la rationalité seraient des trucs d’hommes. Sous-entendu : les femmes auraient mieux à faire que de s’encombrer de froide logique. Quand Sandrine Rousseau affirme préférer « des femmes qui jettent des sorts » à « des hommes qui construisent des EPR », ce n’est même plus une provocation : c’est un symptôme. Celui d’un néo-féminisme qui recycle les vieux clichés en opposant les femmes à la raison.

Cette opposition entre femmes et rationalité n’est pas seulement fausse : elle est dangereuse. Elle réactive une vieille rengaine, longtemps utilisée pour tenir les femmes à l’écart de la vie publique, politique ou scientifique — en les renvoyant à une supposée émotivité incompatible avec l’exercice de la raison. Le mythe d’une pensée féminine « autre », plus intuitive, moins cartésienne, a servi d’argument pour les exclure des universités, des laboratoires, des assemblées. Il a justifié, dans le Code civil napoléonien, leur statut de mineures à vie. Aujourd’hui, au nom d’un féminisme mal inspiré, on rejoue cette partition. Mais il y a plus : en renvoyant les femmes hors du champ de la rationalité, on passe sous silence ce que leur émancipation doit précisément aux sciences et aux techniques. Notamment sur un point décisif — et biologiquement indiscutable : la charge reproductive. Sur ce terrain, la rationalité n’est pas un accessoire. Elle est une condition de la liberté.

Maîtriser sa fécondité : une condition de l’émancipation féminine

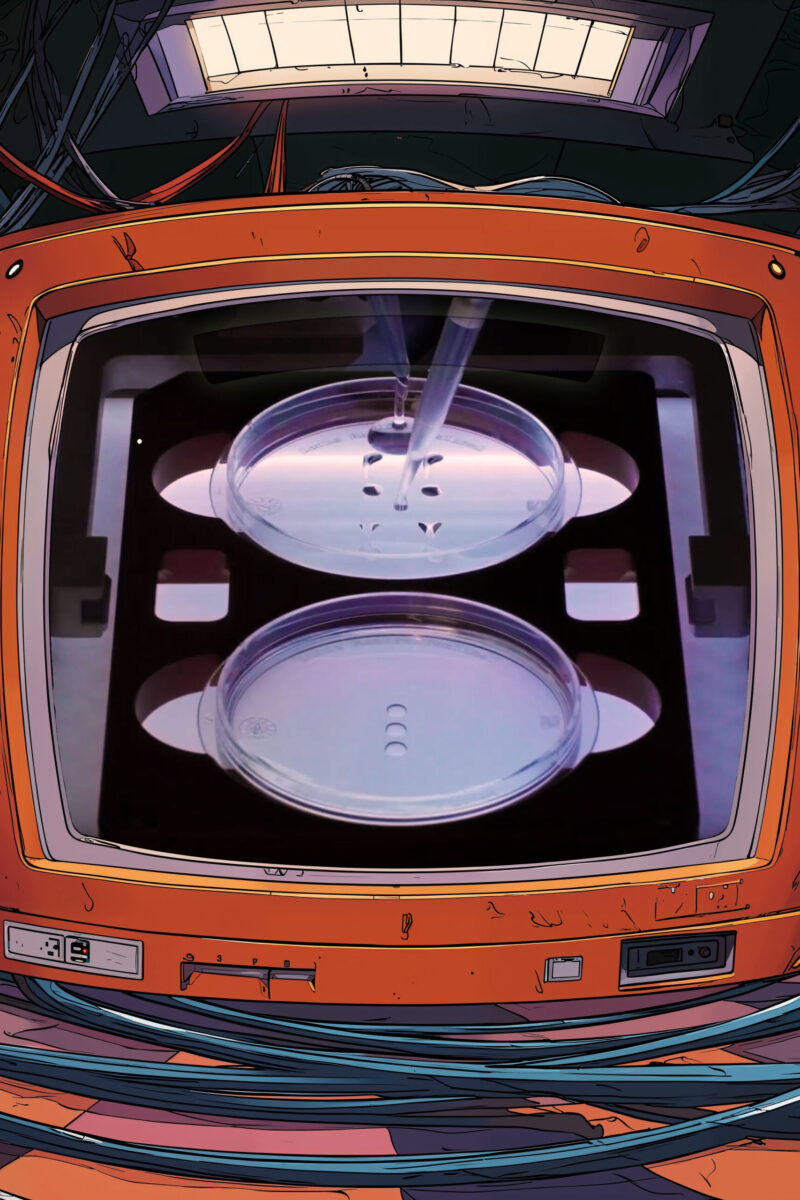

La liberté des femmes passe d’abord par la maîtrise de leur fertilité. Contraception et IVG ne relèvent pas de savoirs ancestraux prétendument perdus, mais de découvertes scientifiques, de protocoles médicaux rigoureux, et de technologies industrialisées qui permettent un accès sûr et massif. L’idée selon laquelle les femmes auraient, de tout temps, su maîtriser leur fécondité repose sur un récit fantasmé, déconnecté des réalités historiques et médicales.

Sans DIU, pilules ou IVG fiables, pas de choix libre sur la maternité : ni sur le fait d’avoir un enfant, ni sur le moment ou la fréquence. Et donc, pas de liberté sexuelle réelle.

Science, industrie et liberté : une histoire matérielle de la contraception et de l’IVG

J’approfondisChaque année en France, environ 500 000 dispositifs intra-utérins (DIU) sont posés, et quelque 250 000 interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées. Ce n’est pas un sujet marginal : c’est un socle d’autonomie, une condition pour pouvoir choisir ses études, sa carrière, sa vie.

On connaît les avancées juridiques — Neuwirth en 1967, Veil en 1975 — mais on oublie souvent que les outils techniques eux-mêmes, ceux qui rendent ces droits effectifs, sont récents.

Réduction de la mortalité infantile : un double bienfait

Autre avancée fondamentale : la chute de la mortalité infantile. En un siècle, on est passé de 15 % à 0,4 % de décès. D’un événement courant à une exception. La grossesse et les premiers mois de vie représentent un investissement bien plus lourd pour les femmes. Chaque naissance constitue un handicap sur le plan professionnel. Dès lors, conjuguée à la maîtrise de la fécondité, la baisse de la mortalité périnatale a permis d’alléger la charge reproductive pour celles qui choisissent d’avoir des enfants.

Du savon à la chirurgie fœtale : deux siècles de lutte contre la mortalité périnatale et infantile

J’approfondisC’est le principe même de la transition démographique : la fécondité diminue quand la mortalité infantile recule, à condition qu’un accès réel à la contraception accompagne le mouvement — car le risque de perte d’un enfant cesse alors de préoccuper les parents.

Ce que les femmes ont à perdre, à perdre la raison

Les femmes doivent beaucoup aux sciences et aux techniques pour leur émancipation. Et réciproquement, les sciences ont besoin des femmes : pour les questions qu’elles posent, les angles qu’elles ouvrent, qu’elles soient ou non dans la recherche ou l’ingénierie. La formation scientifique des femmes est un enjeu social à part entière.

Or, les courants qui opposent féminisme et rationalité scientifique envoient un message clair : il ne serait plus nécessaire de comprendre la science — ni ses méthodes, ni ses résultats. C’est une régression grave. Car toute décision politique éclairée repose sur une compréhension rationnelle des enjeux. Détourner les femmes de ce champ, c’est risquer de valider — sous un vernis progressiste — l’idée qu’elles en seraient naturellement incapables. Et renouer, sans le dire, avec les vieux présupposés patriarcaux sur leur inaptitude à la raison. Et à la participation aux décisions collectives.

L’émancipation des femmes est une conquête récente — et fragile. Le recul du droit à l’IVG aux États-Unis ou en Pologne le rappelle brutalement. L’idée qu’on pourrait se passer d’une approche rationnelle peut sembler confortable, parce qu’elle exige moins. Mais elle est périlleuse.

Car les femmes ont plus que jamais intérêt à investir le champ scientifique : pour poser les bonnes questions, pour faire progresser la société, et pour démentir, par leur présence même, les vieilles thèses sur leur prétendue inaptitude à la pensée. Quel que soit le masque sous lequel ces idées s’avancent.