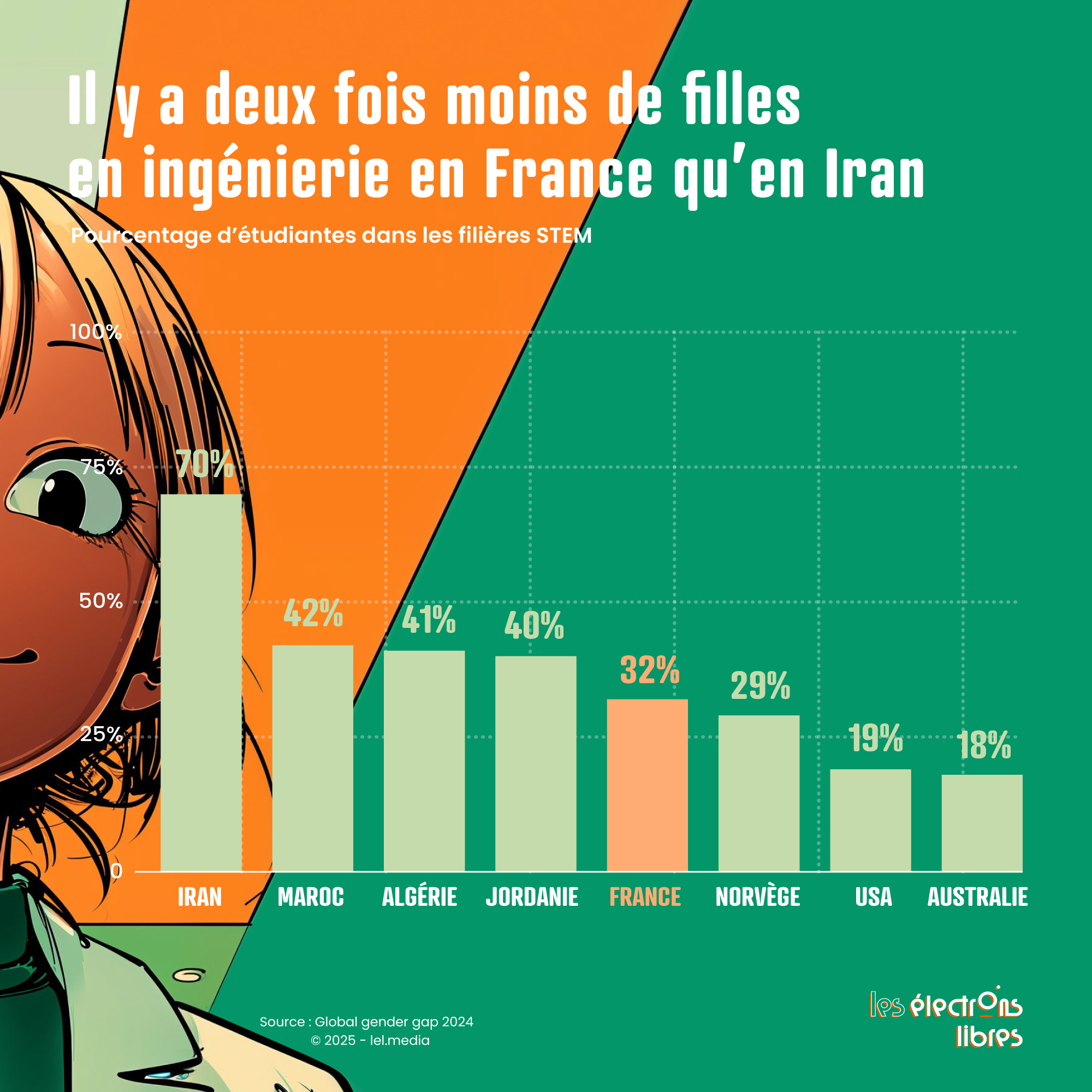

Les filles réussissent mieux que les garçons à l’école. Pourtant, elles sont moins nombreuses dans les filières scientifiques les plus rémunératrices. Une spécificité des pays censés être égalitaires comme la France, alors qu’elles s’y précipitent dans les nations où leurs droits sont restreints.

Ce phénomène, connu sous le nom de gender equality paradox, a été mis en lumière par plusieurs études internationales. Il désigne une réalité contre-intuitive : plus les femmes ont de droits, moins elles sont nombreuses à choisir des filières STEM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques). À l’inverse, dans des pays où les filles affrontent de lourds obstacles culturels, sociaux ou religieux pour accéder à l’éducation, comme en Inde ou dans certains États du Moyen-Orient, elles sont plus nombreuses à viser les filières techniques.

Quand l’orientation devient un levier d’émancipation

Dans les contextes où les femmes ont peu de marges de manœuvre, la réussite professionnelle n’est pas une option parmi d’autres, mais une nécessité vitale. Une carrière dans un secteur stratégique devient un moyen d’échapper à un destin assigné : mariage précoce, dépendance économique, violences, impossibilité de divorcer. Le choix d’une filière n’est pas guidé par la passion, mais par une stratégie de survie. La liberté prend ici la forme d’une réponse pragmatique à des contraintes très concrètes.

Faut-il alors, dans les pays égalitaires comme le nôtre, rendre la vie des femmes plus difficile pour les inciter à mieux s’orienter ? Bien sûr que non. Imposer une quelconque norme aux jeunes filles n’a aucune chance d’être productif. Mais ce paradoxe mérite qu’on s’y arrête. Car quand la liberté de choix perpétue de subtiles inégalités, ces dernières échappent à l’analyse… et aux politiques censées les corriger.

La rémunération, le levier de décision

Depuis des années, les féministes alertent sur les inégalités salariales. En France, elles restent structurelles. En moyenne, une femme gagne encore 22 % de moins qu’un homme. Et cet écart monte à 42 % dans les couples hétérosexuels après l’arrivée des enfants. La répartition des rôles dans le couple repose fréquemment sur une inégalité initiale. Quand l’un des deux gagne plus, il paraît logique de privilégier sa carrière — surtout quand il faut gérer les contraintes liées à la parentalité. Souvent, ce sont alors les femmes qui réduisent ou adaptent leur activité. Résultat : en cas de séparation, ce sont elles qui se retrouvent en insécurité économique, avec une carrière en suspens, ralentie… ou interrompue.

L’urgence d’un choix éclairé

Il ne s’agit évidemment pas de dire aux jeunes filles qu’elles doivent choisir leur voie uniquement en fonction du salaire. Les métiers du soin, de l’éducation ou du social, dans lesquels elles sont largement représentées, sont parmi les plus utiles à notre société. Mais pour faire un choix éclairé, encore faut-il disposer de toutes les informations. Cela suppose d’intégrer, sans tabou, les réalités économiques : niveaux de salaire, possibilités d’évolution, accès aux postes à responsabilité, potentiel entrepreneurial.

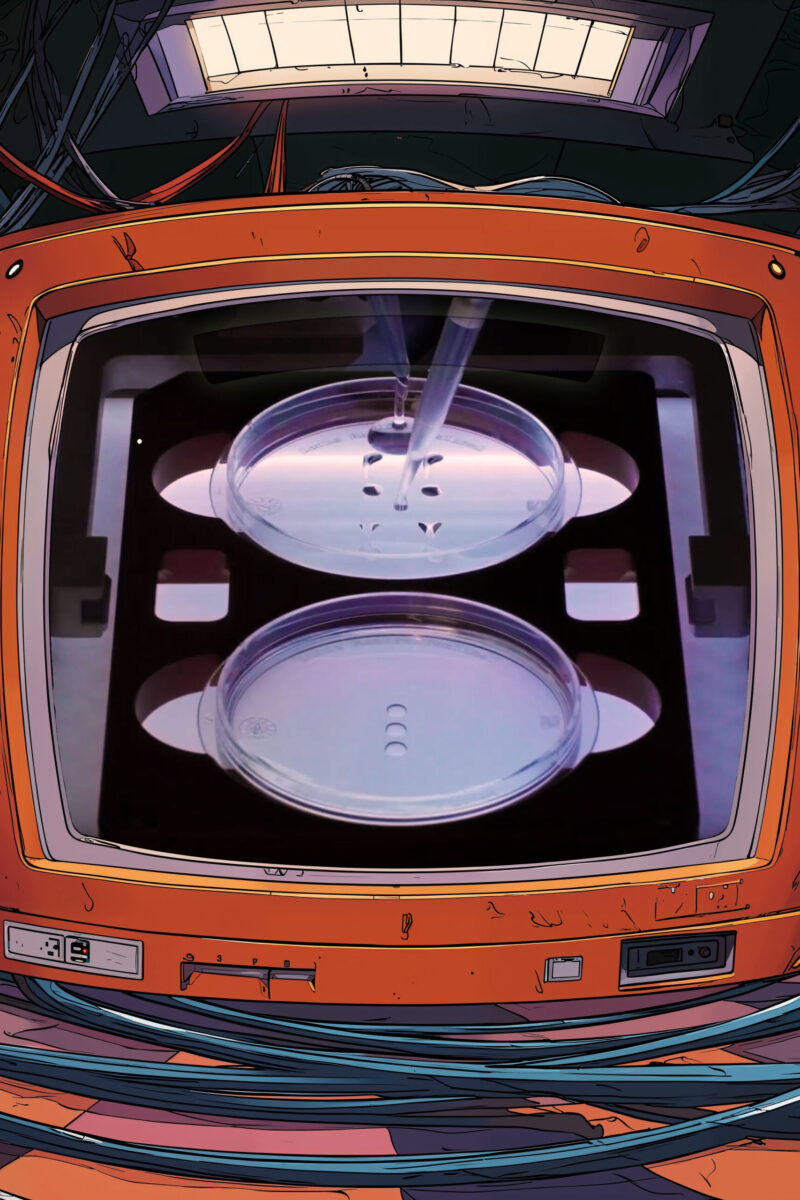

Dans l’ingénierie informatique, le salaire moyen atteint 3 800 euros nets par mois. Dans le travail social, il se situe entre 1 800 et 2 100 euros. Et si les femmes sont majoritaires dans les filières de biologie (56 %), elles ne dirigent que 18 % des entreprises du secteur des biotechnologies. En droit, elles sont plus nombreuses que les hommes à l’université, mais absentes des segments les plus lucratifs. Elles sont majoritaires dans les affaires familiales, bien moins rémunérées, tandis que les hommes privilégient le droit des affaires.

L’enjeu n’est donc pas seulement d’intégrer un domaine, mais aussi de choisir les bons espaces de spécialisation à l’intérieur de chaque filière.

Le poids de la culture : entre dévouement et effacement

Dans notre société judéo-chrétienne, la figure féminine a longtemps été associée à des rôles de dévouement, de sacrifice, de soin, à l’image de la Vierge Marie ou des saintes compatissantes. Cette culture valorise la femme nourricière, éducatrice, soignante, celle qui s’efface au profit des autres. Une vision étonnamment reprise par certains courants féministes contemporains, en opposition à une supposée ambition masculine prédatrice. Les petites filles seraient-elles des êtres trop fragiles pour leur inculquer un certain esprit de compétition ? Leur valeur ne peut-elle s’exprimer que dans le soutien à d’autres, plutôt que dans l’affirmation de leur puissance individuelle et de leur ambition ?

Infirmières, enseignantes, assistantes sociales… si ces métiers sont mal rémunérés, ce n’est pas parce qu’ils sont féminisés, mais parce que le marché du travail obéit à des logiques économiques complexes, notamment de rentabilité, de rareté des compétences ou de poids des responsabilités. Un homme aide-soignant ne sera pas mieux payé qu’une femme. Un professeur d’université subit les mêmes effets de déclassement de l’enseignement supérieur que ses consœurs.

Favoriser un meilleur accès des femmes aux secteurs porteurs en termes de revenus, d’innovation, d’entrepreneuriat, de pouvoir économique, est plus réaliste que d’appeler de ses vœux la revalorisation des métiers féminisés.

Une ambition à libérer, un discours à repenser

Il n’est pas question de dicter une voie aux jeunes filles, mais de réhabiliter l’ambition féminine. Affirmer haut et fort que viser un bon salaire, un poste à responsabilité ou une carrière dans un secteur stratégique n’est pas une trahison de soi, mais un acte de liberté. La science, l’innovation, l’entrepreneuriat sont, eux aussi, des formes d’engagement au service des autres : ils permettent de répondre aux besoins de la société, d’améliorer la santé, le confort, l’environnement.

Revaloriser ces chemins, c’est offrir aux filles la possibilité de penser leur avenir dans toutes ses dimensions. Souhaitent-elles avoir des enfants ? Combien ? Veulent-elles voyager, vivre en ville, ou s’assurer une sécurité économique sans dépendre d’un partenaire ?

Dans les pays où les femmes peuvent théoriquement tout faire, on oublie parfois que la liberté ne vaut que si l’on cueille ses fruits. Les conquêtes féministes passent par la conquête du monde. Notamment scientifique.