« Il faut faire tomber les banques ». Pour certains, elles sont le cœur pourri de notre système. Mais peut-on s’en passer ? L’Empire ottoman l’a fait, en suivant scrupuleusement la charia. Une politique qui l’a conduit à la ruine, et au pire.

Au XIIᵉ siècle, l’Europe sort lentement du Moyen Âge féodal. Les villes renaissent, le commerce s’épanouit. Grains, épices, soieries, laines, mais aussi pèlerins et croisés, la Méditerranée est au centre des échanges et des quêtes.

En Italie, de grandes familles amassent des fortunes colossales. Peruzzi ou Bardi à Florence, Doria, Spinola ou Médicis à Gênes, pour pouvoir commercer dans plusieurs devises, pour payer les achats et les expéditions, elles deviennent à la fois marchands et créanciers. Elles transportent la laine anglaise, financent les guerres royales, avancent le capital aux artisans florentins.

Leur tâche est compliquée par les pratiques des souverains locaux, qui réduisent chaque année la teneur en or ou en argent de leur monnaie et entretiennent l’inflation. En 1252, leur corporation des changeurs et banquiers, l’Arte del Cambio, crée le florin d’or dans la capitale toscane. Sa solidité en fait la devise de référence, adoptée dans toute l’Europe.

Mais, entre les attaques de pirates, les embuscades de brigands ou l’avidité des potentats locaux, transporter de l’argent reste une affaire périlleuse. Pour l’éviter, on crée la lettre de change : un marchand dépose une somme à Florence auprès d’un banquier contre une lettre qui ordonne à son correspondant de payer la somme à Bruges ou à Londres. Premier instrument de paiement international, c’est l’ancêtre du virement bancaire. Le commerce devient moins risqué et moins cher, ce qui se ressent sur le prix des produits. On invente la comptabilité en partie double, qui révolutionne la gestion, et la commenda, un accord entre deux partenaires, généralement un investisseur et un voyageur, dans le but de réaliser une entreprise commerciale.

Défauts souverains et microcrédit

À la merci d’une mauvaise récolte, écrasés par les taux des petits usuriers, les plus pauvres ne bénéficient pas des nouvelles possibilités bancaires. Pour y remédier, les magistrats de la République de Sienne créent, deux siècles plus tard, en 1472, un Monte di Pietà (mont-de-piété), une institution de prêt sur gage. Bijoux, vaisselle… Les personnes dans le besoin peuvent déposer un objet en gage contre de l’argent, prêté à faible taux. Aujourd’hui, la Banca Monte dei Paschi di Siena est la plus vieille banque en activité.

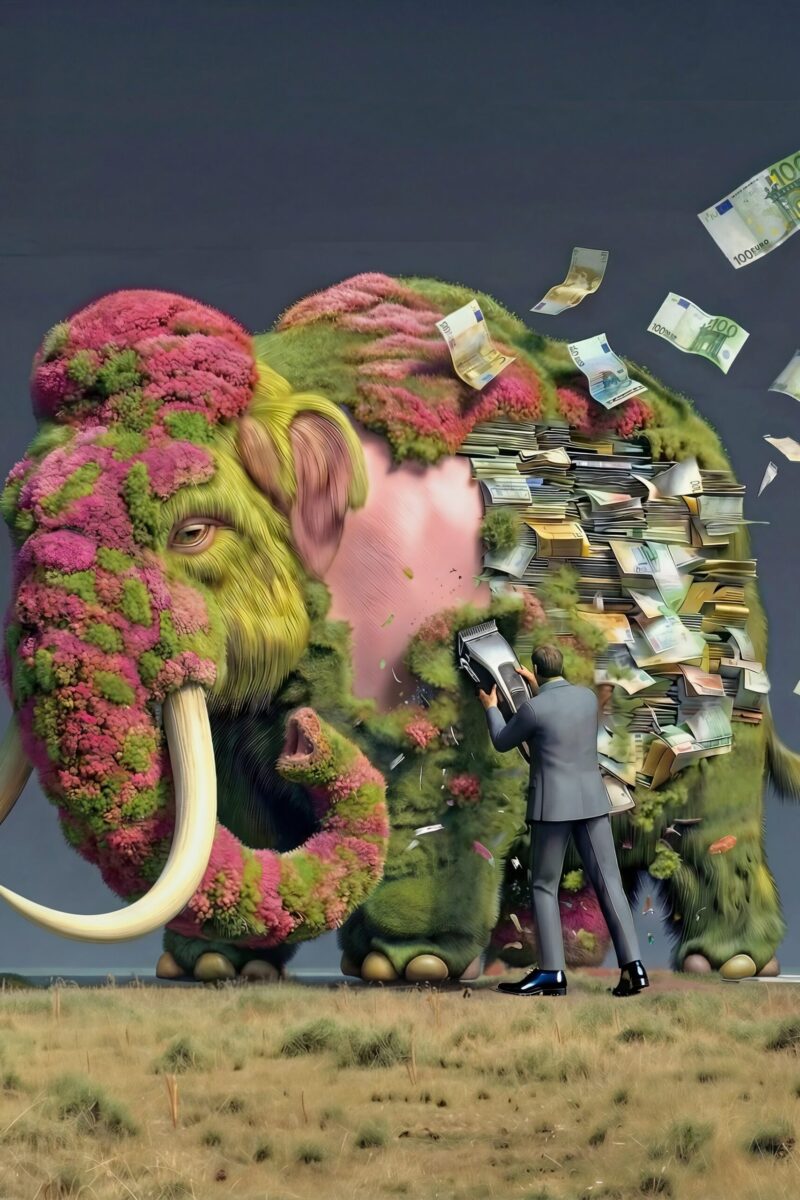

L’humanité découvre aussi les risques du défaut souverain. Au début du XIVᵉ siècle, la monarchie anglaise veut financer la guerre contre la France, mais son Trésor est vide. Les Peruzzi et les Bardi prêtent des sommes colossales en échange d’un accès privilégié à la laine du royaume, ressource vitale pour l’industrie florentine. En 1340, Édouard III se déclare en défaut de paiement, entraînant la banqueroute des deux familles toscanes et la ruine de milliers d’épargnants. Une crise financière secoue toute la région.

La conquête des Amériques

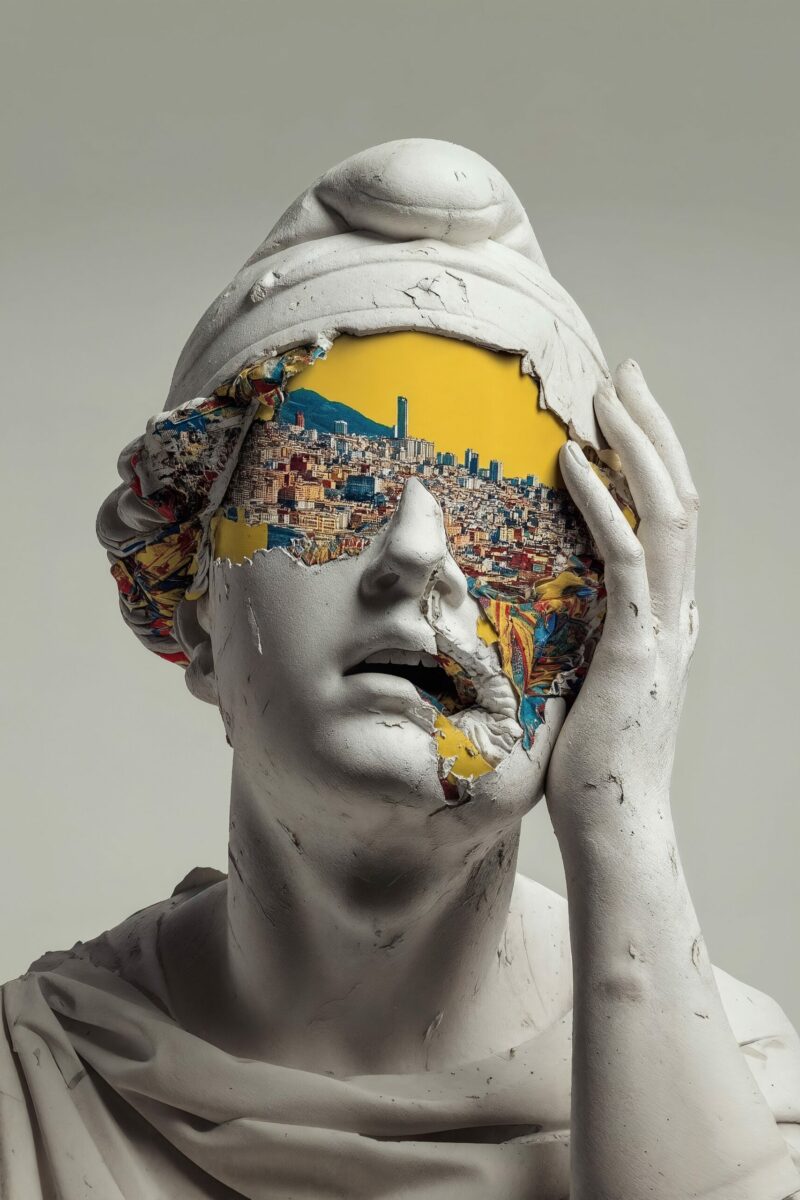

À la fin du XVe siècle, quand Christophe Colomb appareille, les instruments financiers qui rendent possible le commerce transatlantique sont déjà en place. Les banquiers génois deviennent, avec les Fugger allemands, les financiers principaux de l’Espagne, qui importe des montagnes d’argent de Bolivie et du Mexique… Quand le pays fait à son tour défaut, la finance se tourne vers Amsterdam, où l’on invente la société par actions. Des centaines de petits investisseurs peuvent financer une expédition vers l’Asie ou l’Amérique, en partageant les risques. Londres, Nantes, Bordeaux, Marseille deviennent à leur tour des places financières. Avec l’abolition progressive de la traite, on passe de l’armement des navires négriers à l’investissement dans l’industrie. Le capital accumulé durant trois siècles de commerce entre l’Ancien et le Nouveau Monde alimente la révolution industrielle. Et avec elle, les fondations du monde que nous connaissons aujourd’hui.

Pendant ce temps, de l’autre côté de la Méditerranée…

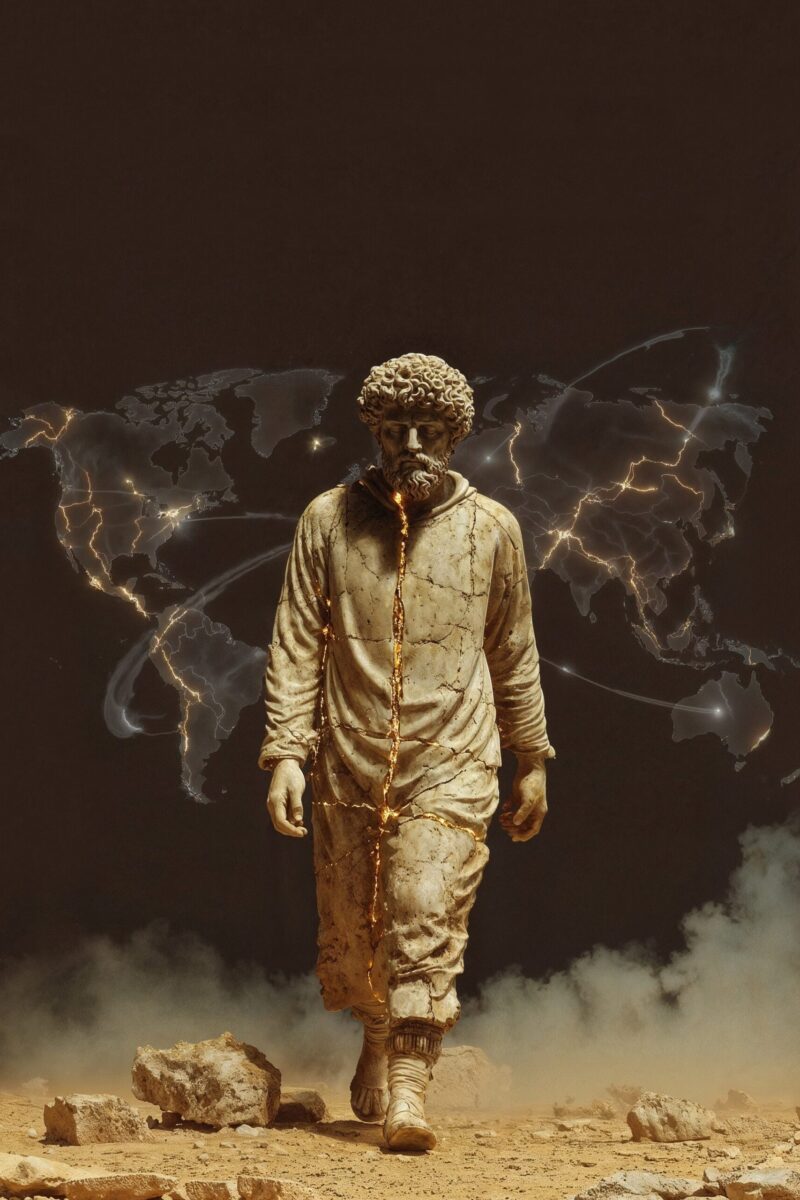

Au XIIIᵉ siècle, en Anatolie, de petites principautés turques émergent des ruines du sultanat seldjoukide d’Iconium. Parmi elles, celle d’Osman Ier, qui donnera son nom aux Ottomans. En deux siècles, la nouvelle puissance franchit les Dardanelles, s’impose dans les Balkans et prend Constantinople, qu’elle rebaptise Istanbul. Elle atteint son apogée sous Süleyman le Magnifique : Belgrade et la Hongrie tombent, et, d’Oran au Péloponnèse en passant par Jérusalem, la Méditerranée passe sous sa domination. Mais derrière cette force militaire, l’Empire stagne. Tandis que l’Europe se développe, il ne se modernise pas, reste tributaire d’une agriculture archaïque et du transit caravanier.