C’était une réussite française. Longtemps, notre pays a eu une natalité dynamique, en partie grâce à l’universalité des allocations familiales, aujourd’hui sacrifiée sur l’autel de l’égalitarisme et des économies budgétaires. Une politique à très courte vue, tant la démographie conditionne la viabilité de nos dépenses sociales et notre capacité d’innovation.

Le monde traverse une mutation démographique sans précédent. Près des deux tiers de la population mondiale vivent désormais dans des zones où la fécondité se situe sous le seuil de renouvellement des générations. Ce phénomène, qui s’est accéléré au cours des deux dernières décennies, touche maintenant l’ensemble de la planète avec une ampleur et une rapidité qui dépassent toutes les prévisions.

La Chine illustre de manière spectaculaire cet hiver démographique. Le pays a enregistré une baisse de 40,1 % des naissances entre 2010 et 2024. Le vieillissement accéléré de sa population devrait la voir diminuer de 200 millions d’habitants entre 2024 et 2054.

Le Vieux Continent, lui, n’a jamais aussi bien porté son nom. L’Union européenne a poursuivi en 2024 sa chute démographique avec environ 3,56 millions de naissances enregistrées, pire que l’année précédente. Cette érosion continue place désormais l’Europe dans une situation inédite. Pour la première fois de son histoire, l’UE a enregistré moins de naissances que les États-Unis, malgré ses 120 millions d’habitants supplémentaires. Certaines de ses régions, comme le nord-ouest de l’Espagne ou la Sardaigne, sont déjà passées sous le seuil d’une fécondité inférieure à un enfant par femme.

Traditionnellement considérée comme le meilleur élève européen en matière de natalité, la France voit aussi son statut vaciller. En 2024, 663 000 bébés sont nés en France, soit 21,5 % de moins qu’en 2010, année du dernier pic des naissances. En 2024, l’indicateur conjoncturel de fécondité s’est établi à 1,62 enfant par femme, bien en dessous des 2,1 enfants par femme nécessaires pour le renouvellement des générations.

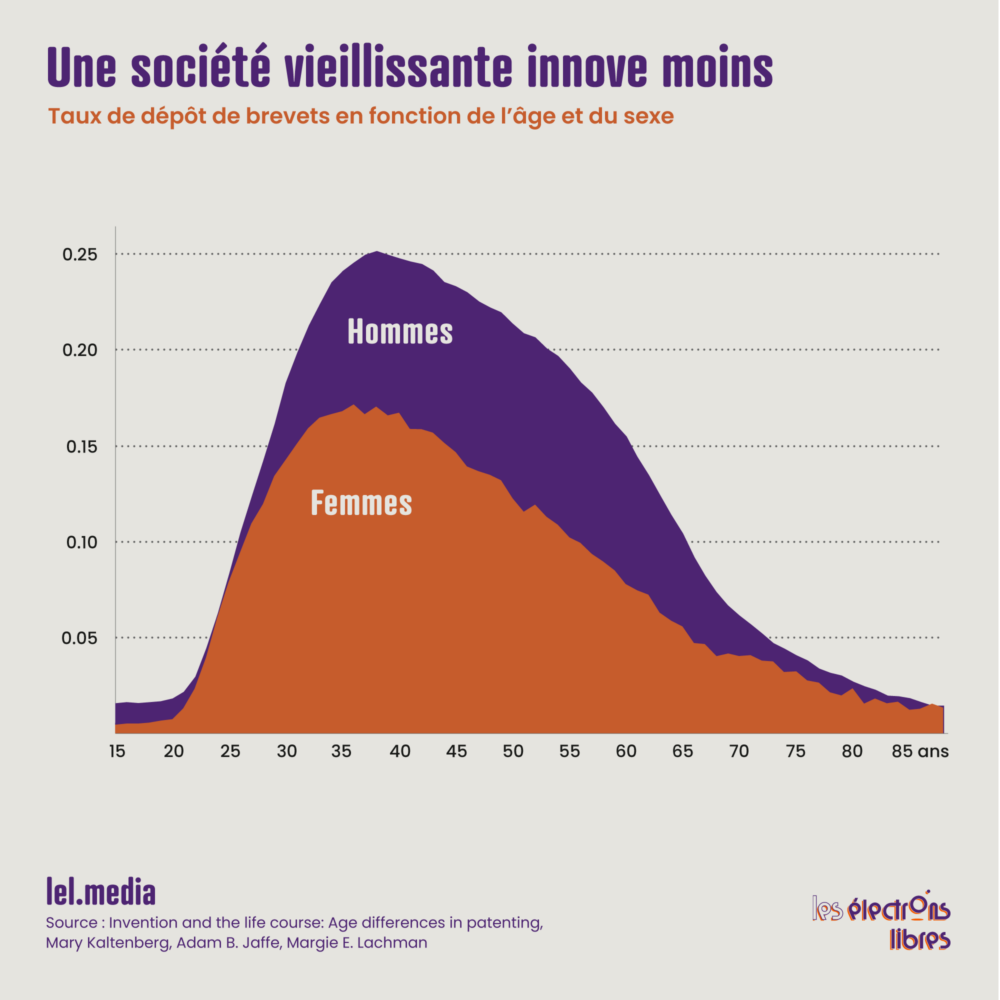

Les conséquences de cet hiver démographique seront immenses. Les systèmes sociaux seront bouleversés par une chute du nombre d’actifs et une explosion de la proportion de seniors. Comment les systèmes de retraite par répartition, construits lors de périodes de forte natalité, pourront-ils survivre avec un ratio d’un cotisant pour un retraité ? La croissance économique sera également très ralentie par les pénuries de travailleurs et la chute du nombre de jeunes, moteurs des innovations disruptives qui enrichissent tout le monde.

La CNAF s’attaque discrètement à la politique familiale française

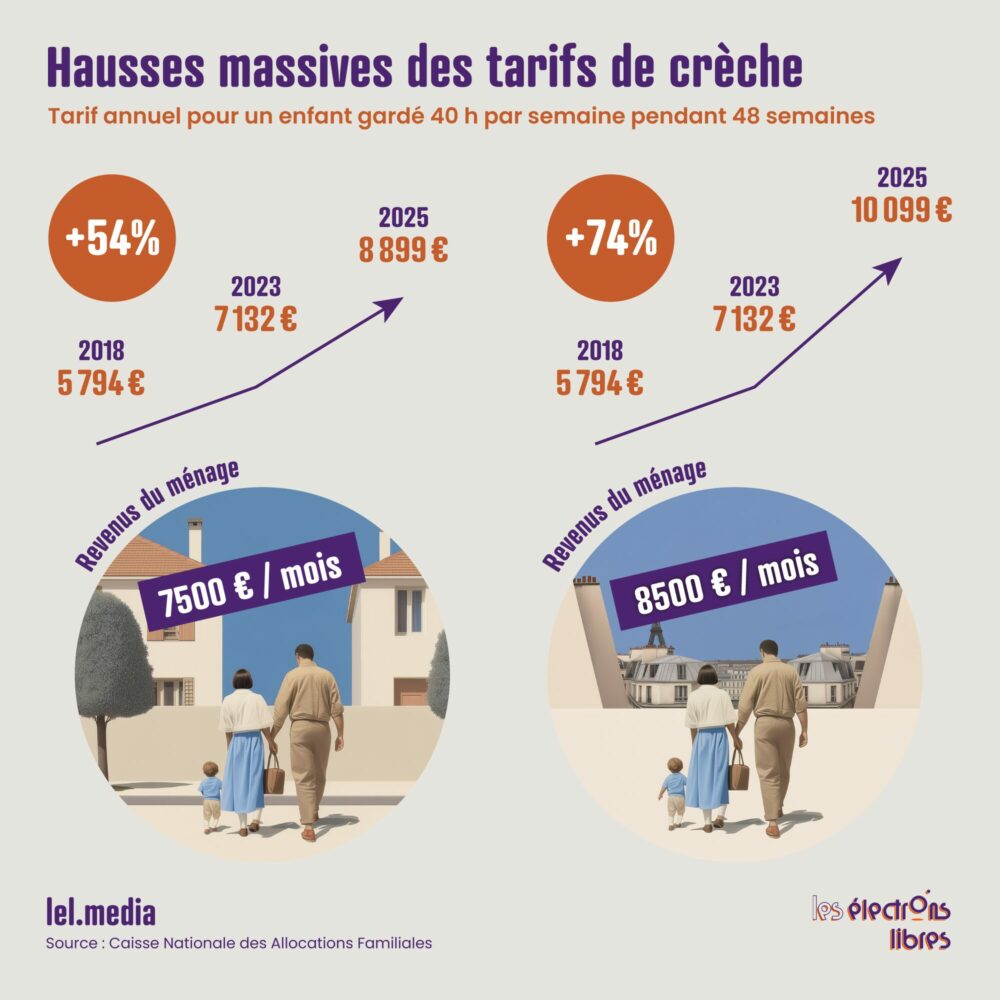

Le 1er septembre 2025, des dizaines de milliers de familles françaises ont découvert une mauvaise surprise sur leur facture de crèche. Le tarif horaire maximum est brutalement passé de 4,33 euros à 5,26 euros — une hausse de 21 % d’un seul coup, alors qu’il n’était que de 3,71 euros en 2023. Un bond de 42 % en deux ans !

Prenons un exemple concret. Une famille parisienne gagnant 8 500 euros ou plus par mois avec un enfant gardé 40 heures par semaine pendant 48 semaines par an payait environ 7 100 euros annuels en 2023. Aujourd’hui, elle débourse 10 100 euros — soit 3 000 euros de plus par an. Depuis 2018, l’augmentation atteint… 74 %, alors que l’inflation n’était que de 18 % — une hausse quatre fois supérieure à l’inflation.

Pour un couple biactif gagnant 7 500 euros par mois (3 750 euros chacun, soit des revenus confortables mais loin d’être fortunés — on parle de cadres confirmés, d’enseignants agrégés, d’infirmières en catégorie A), la facture a augmenté de 1 767 euros par an entre 2023 et 2025 (+25 %). En remontant à 2018, leur facture annuelle était de 5 794 euros : en sept ans, elle a explosé de 3 105 euros, soit une hausse de 54 %.

Comment ces prix fonctionnent-ils ? Le tarif de crèche se calcule en multipliant vos revenus mensuels par un taux d’effort qui dépend du nombre d’enfants. Mais il existe un « plafond de ressources » : même si vous gagnez davantage, le calcul s’effectue sur la base de ce plafond. Or, celui-ci a explosé : en 2018, il était de 4 874,62 euros par mois. Il est passé à 6 000 euros en 2022 (+23 %), puis à 7 000 euros en septembre 2024 (+17 % supplémentaires), et enfin à 8 500 euros en septembre 2025 (+21 % de plus).

Ce sont précisément ces familles de classe moyenne et moyenne supérieure qui hésitent entre un 2e ou un 3e enfant pour cause de contraintes financières. En plein hiver démographique, c’est à elles qu’on envoie un mauvais signal : renoncez à vos projets d’enfants car vous serez de moins en moins aidés. Et pourtant, ces bambins restés à l’état d’idées auraient été parmi les contribuables de demain. Voilà notamment comment la France dévore son avenir.

Et, bien entendu, ces hausses massives de tarifs ont été décidées par le conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), sans débat parlementaire, sans vote à l’Assemblée nationale, ni campagne électorale où ces mesures auraient pu être débattues.

Le communiqué officiel est d’une sobriété bureaucratique glaçante : « Par décision du conseil d’administration de la Cnaf, pour ce qui est du budget 2025 du Fonds national d’action sociale (Fnas), le plafond de ressources mensuelles sera relevé à 8 500 euros à compter du 1er septembre 2025. » Point final. Aucune consultation des familles concernées, aucune étude d’impact publiée, aucun débat démocratique.

Il y a là un problème démocratique majeur. Comment un organe composé de partenaires sociaux non élus peut-il prendre des décisions aussi structurantes pour l’avenir démographique du pays, alors que le plus petit choix ministériel engageant les finances publiques doit passer par la voie législative ? Quel mécanisme de légitimité politique leur donne un tel pouvoir opaque sur le portefeuille de centaines de milliers de familles ?

Les pièges cachés de la réforme du CMG

Comme si l’augmentation des tarifs de crèche ne suffisait pas, le 1er septembre 2025 a également vu entrer en vigueur une réforme majeure du Complément de libre choix du mode de garde (CMG). Cette aide de la CAF concerne les familles qui font garder leurs enfants par une assistante maternelle ou une garde à domicile – soit des centaines de milliers de foyers privés de places en crèche.

Jusqu’en août 2025, le CMG fonctionnait avec des montants fixes selon les tranches de revenus, avec un minimum garanti de 203,62 euros par mois jusqu’aux trois ans de l’enfant. Depuis septembre, le montant de l’aide diminue progressivement avec les revenus, et peut même tomber à zéro pour les familles aisées.

Au-delà de la baisse des montants, la réforme recèle plusieurs pièges. D’abord, les plafonds horaires : pour bénéficier du CMG, la garde ne doit pas coûter plus de 8 euros de l’heure pour une assistante maternelle, 15 euros pour une garde à domicile. Dans les grandes métropoles où une assistante maternelle qualifiée facture a minima 10 euros de l’heure, tout le surplus reste à la charge des familles — y compris les cotisations sociales.

Ensuite, la suppression du minimum garanti. Avant, 203,62 euros étaient assurés jusqu’aux trois ans de l’enfant. Désormais, de nombreuses familles se retrouvent brutalement sans aucune aide. Enfin, plus grave, la disparition des majorations pour parents isolés ou en situation de handicap, qui protégeaient les situations fragiles parmi les revenus moyens.

Au final, 43 % des familles sont perdantes, avec une aide réduite de 32 euros par mois en moyenne selon un rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge rapporté par l’UNAF. Pour certaines, c’est bien pire : un couple gagnant 6 000 euros par mois avec 90 heures de garde mensuelle voit son CMG chuter de 204 euros à 158 euros — soit 552 euros par an.

10 ans de sabotage du pro-natalisme universel français

Ces mesures de septembre 2025 s’inscrivent au cœur d’une décennie consacrée à méthodiquement détricoter la politique familiale française. Petit tour d’horizon de ce sabotage en bande désorganisée…

2013-2014 : Abaissement du plafond du quotient familial (l’avantage fiscal par enfant à charge) de 2 334 euros à 1 500 euros par demi-part, touchant plus d’un million de foyers avec 546 euros d’impôts supplémentaires en moyenne. Gel de la prime à la naissance et de l’allocation de base de la PAJE (l’aide mensuelle versée dès la naissance). Modulation de cette allocation de base selon les revenus : pour les familles dépassant un certain seuil, le montant est divisé par deux.

2015 : Rupture historique. Après 70 ans d’universalité, les allocations familiales sont modulées selon les revenus : divisées par deux pour les parents gagnant plus de 6 000 euros par mois, par quatre au-delà de 8 000 euros. Parallèlement, la durée du congé parental indemnisé est réduite d’un an pour les couples ayant deux enfants ou plus.

2024-2025 : Les hausses de tarifs de crèche et la réforme du CMG achèvent de pénaliser les familles des classes moyennes et moyennes-supérieures.

Le bilan est glaçant : en dix ans, les familles biactives avec des revenus moyens supérieurs ont subi une baisse de leurs allocations, une hausse de leurs impôts, une réduction de leur congé parental, et maintenant une explosion des coûts de garde.

Ce que nous vivons est rien de moins qu’une rupture idéologique majeure. Le programme du Conseil national de la Résistance avait posé en 1945 un principe fondateur : l’universalité des prestations familiales, servies sans condition de ressources selon un principe de solidarité horizontale. Les allocations n’avaient pas vocation à être redistribuées des riches vers les pauvres (rôle de l’impôt), mais à soutenir toutes les familles avec enfants, quelle que soit leur situation. Un principe très largement réaffirmé au début d’une Ve République inspirée par la politique nataliste menée par le premier ministre du général de Gaulle, Michel Debré. La réforme de 2015 a brisé ce principe après 70 ans de consensus national, instaurant un mécanisme qui revient à demander aux classes moyennes et supérieures de financer par l’impôt et les cotisations des prestations dont elles ne bénéficient quasiment plus. La solidarité horizontale — des personnes sans enfants vers les familles qui construisent l’avenir — est transformée en solidarité verticale supplémentaire, dans un pays où les inégalités sont déjà grandement aplaties via un ensemble de politiques à effets redistributifs.

L’efficacité prouvée des politiques pro-natalistes françaises

La France saborde un modèle nataliste qui a brillamment fonctionné. En février 2025, Lyman Stone, démographe à l’Institute for Family Studies, a publié une étude démontrant l’efficacité des politiques pro-natalistes historiques françaises. Son analyse porte sur 80 ans de données et compare la France à ses voisins européens aux trajectoires démographiques similaires.

L’étude conclut que les politiques natalistes françaises (flexibilité des modes de garde, avantages fiscaux massifs via le quotient familial, allocations familiales généreuses, congés parentaux) ont augmenté la fécondité française de 0,1 à 0,2 enfant par femme de manière durable depuis l’après-guerre. Cela serait-il dérisoire ? Ce serait oublier l’essentiel : les effets se cumulent à travers les générations.

Moins de naissances chaque année signifie des cohortes plus petites, donc moins de femmes en âge de procréer à la génération suivante, et ainsi de suite. Avec la politique actuelle, la France compterait aujourd’hui entre 56 et 61 millions d’habitants au lieu de 66 millions. Comme le conclut l’étude : « Des effets marginaux et modestes peuvent se révéler massifs à travers les générations, à condition que les politiques soient maintenues sur le long terme. »

Un grand nombre de Français sont aujourd’hui en vie grâce aux politiques pro-natalistes du passé. Et nous sommes en train de détruire ce précieux héritage méthodiquement, année après année, réforme après réforme, alors même que la fécondité française s’effondre à des niveaux historiquement bas.

Face à l’urgence démographique, voici trois réformes indispensables bien que loin d’être exhaustives :

- Rétablir l’universalité de la politique nataliste : toutes les prestations familiales doivent redevenir universelles, sans condition de ressources. Des allocations familiales généreuses doivent être versées dès le premier enfant, comme le proposait récemment l’Assemblée nationale.

- Porter le quotient familial à 3 000 € : depuis 2013, les familles qui élèvent les générations futures paient entre 500 et 2 500 € d’impôts supplémentaires par an selon le nombre d’enfants. Cette punition fiscale est un non-sens absolu. Face à la crise démographique historique que traverse la France, portons le plafond à 3 000 € par demi-part fiscale, au-delà du montant de 2012. Ce serait un signal clair que la France valorise enfin les familles qui élèvent les futurs actifs sur qui repose le système économique et social français.

- Réformer la gouvernance de la CNAF : les décisions structurantes sur la politique familiale doivent revenir au Parlement. Il est inacceptable qu’un conseil d’administration non élu décide de l’avenir démographique du pays.

Le « réarmement démographique » cher à Emmanuel Macron doit être accompagné de décisions claires et ambitieuses. Il exige un retour aux fondamentaux de 1945 : soutenir toutes les familles, sans distinction, parce que les enfants d’aujourd’hui sont l’économie, les retraites et la société de demain. La facture du renoncement se chiffrera en millions de Français qui ne naîtront jamais, et en milliards d’euros…

Cet article est le premier volet d’une série sur la démographie.