Agriculture de conservation des sols, agriculture de précision, agroforesterie… tous ces noms ne vous disent peut-être rien. Et c’est normal, tant l’agriculture biologique monopolise la lumière dans le débat public. Elle représenterait le seul modèle agricole « acceptable », celui qu’il faudrait généraliser pour sauver la planète. Et pourtant.

On l’a vu, le bio est loin d’être la solution miracle sur le plan environnemental. En cause notamment : ses rendements plus faibles, qui nécessitent, à production constante, d’occuper plus de terres. Ce qui n’est pas franchement une bonne nouvelle pour les écosystèmes naturels.

Alors une question s’impose : n’existe-t-il pas d’autres voies, capables de concilier production agricole et performance écologique ?

L’intensification écologique, ou comment sortir des vieux débats

Longtemps, deux modèles agricoles se sont affrontés. D’un côté, l’agriculture intensive : des rendements élevés, donc une emprise au sol plus faible, mais des impacts importants sur les parcelles cultivées. C’est le modèle du land sparing, ou « séparation des usages ». De l’autre, une agriculture extensive, souvent bio, qui mobilise plus de surface à cause de rendements plus faibles, mais où les pratiques sont plus favorables à la biodiversité sur les parcelles. C’est le land sharing, ou « partage des usages ».

Mais depuis quelques années, ce vieux débat pourrait bien être dépassé par une troisième voie : l’intensification écologique. L’intensification écologique, c’est un peu vouloir le beurre et l’argent du beurre. Il s’agit d’un concept qui fait le pari de préserver les rendements tout en améliorant l’impact environnemental des pratiques agricoles. Cette voie, qui fait de plus en plus consensus dans la littérature scientifique (notamment dans le rapport de l’IPBES), pourrait bien ringardiser l’agriculture bio, pas assez productive.

Mais concrètement, quels sont les leviers de cette intensification écologique ?

On remet le couvert (végétal), et on fait tourner…

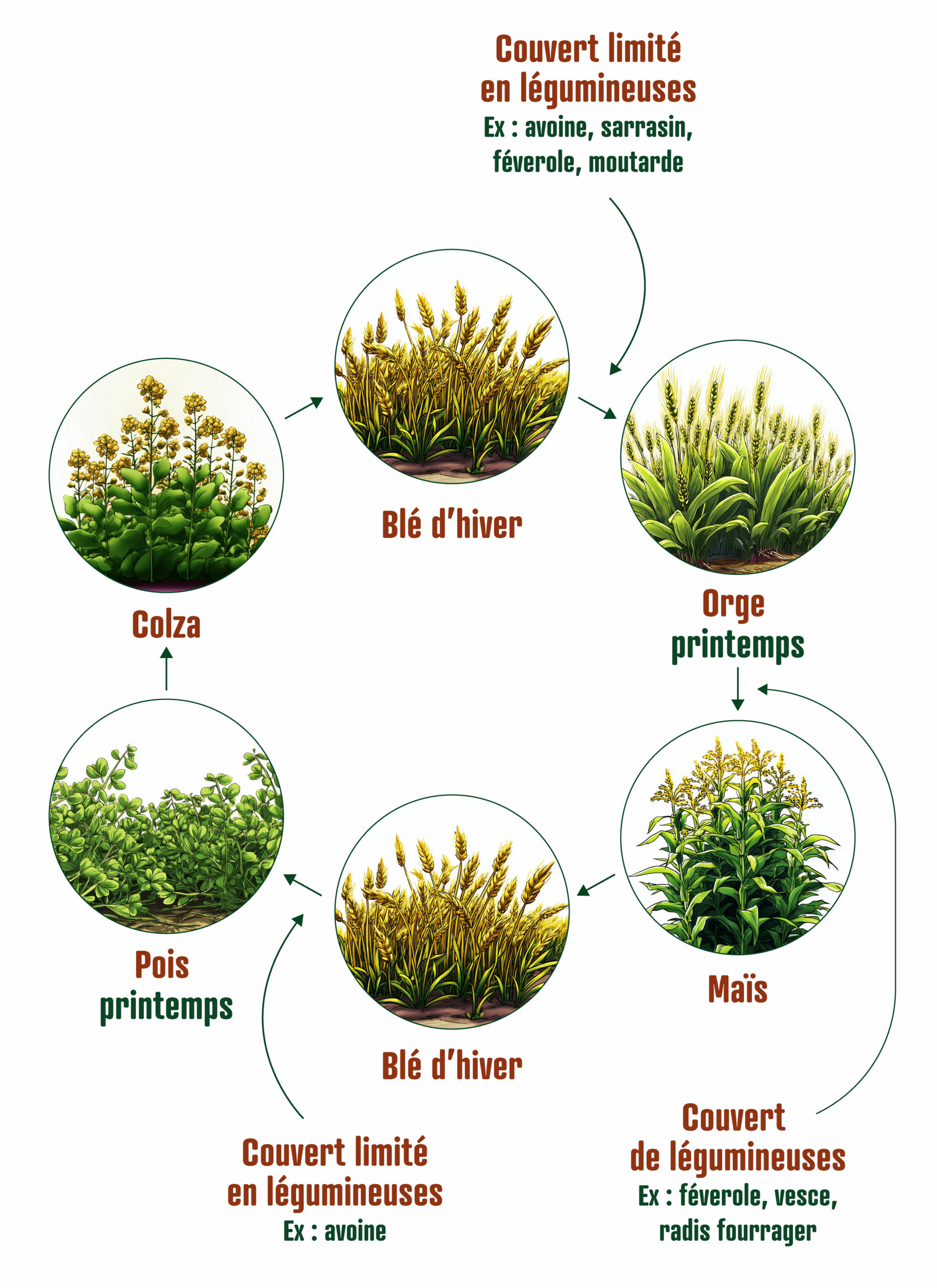

Premier levier : la gestion de l’assolement. En diversifiant les cultures dans le temps et dans l’espace, on casse les cycles des ravageurs, on limite les maladies, on réduit les adventices (mauvaises herbes, etc.)… et donc l’usage de produits phytosanitaires. Allonger les rotations, c’est donc bon pour le sol, bon pour la biodiversité et bon pour la productivité.

Autre outil : les cultures intermédiaires, ou « couverts végétaux ». Semées entre deux cultures principales, elles protègent les sols de l’érosion, améliorent leur structure et captent l’azote résiduel. Certaines seront détruites pour enrichir le sol, d’autres récoltées : ce sont alors des « cultures dérobées », qui augmentent l’efficience des terres sans les épuiser.

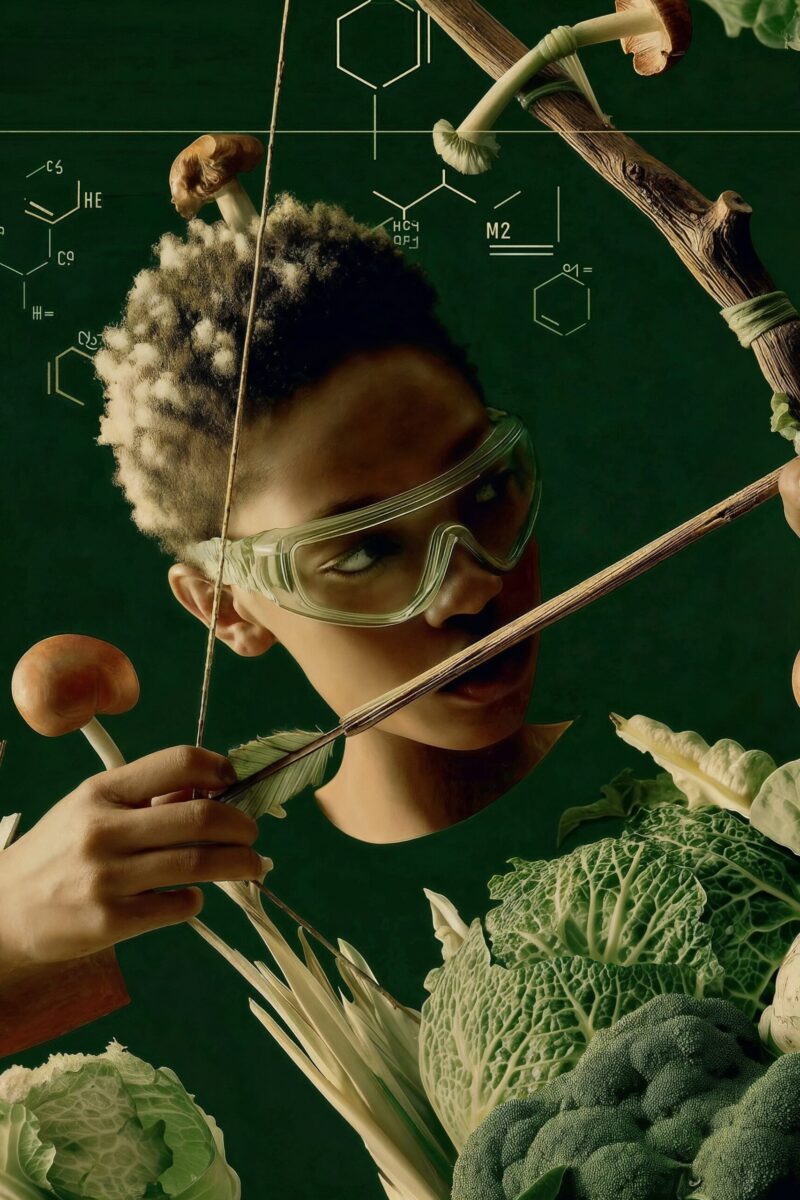

Des plantes plus robustes

Autre levier clé : l’amélioration variétale. Depuis toujours, les agriculteurs sélectionnent les meilleures plantes. Mais les outils ont changé : aujourd’hui, les biotechnologies permettent d’aller plus vite et plus loin pour effectuer ce choix de manière judicieuse.

La transgenèse, d’abord. Elle autorise l’introduction de gènes d’intérêt dans une plante donnée. Plus récemment, l’édition génomique (type CRISPR-Cas9) permet de modifier de manière ciblée un gène existant, sans introduction d’ADN étranger. Ces techniques pourraient s’avérer décisives dans la transition agroécologique… mais elles sont interdites en agriculture biologique.

Moins de labour, plus de vie

Troisième levier : les techniques culturales simplifiées (TCS). Le principe : réduire le travail du sol pour préserver sa biodiversité. Moins de labour, c’est plus de vers de terre, plus de microfaune et plus de stockage de carbone.

Dans certains cas, on peut même semer directement, sans aucun travail du sol préalable : c’est le semis direct. Mais attention : sans herbicides, ces techniques favorisent la prolifération des adventices – autrement dit, les mauvaises herbes – ce qui entraîne des pertes de rendement. C’est pourquoi le sans-labour est difficilement compatible avec les contraintes du bio.

Et ce n’est pas fini

D’autres leviers existent. L’agriculture de précision, par exemple, permet d’ajuster très finement les doses d’intrants (eau, engrais, phytos…) aux besoins réels des plantes. Une stratégie qui peut encore gagner en efficacité grâce aux capteurs, aux satellites ou à l’intelligence artificielle… à condition, bien sûr, de ne pas rejeter en bloc les nouvelles technologies !

L’agroforesterie, elle, consiste à introduire des arbres dans ou autour des champs. Peu pénalisante pour les rendements, elle offre des refuges pour la biodiversité, améliore les sols, réduit l’évaporation… et stocke du carbone.

Quels labels pour ces pratiques ?

Soyons clairs : aucune de ces pratiques ne figure au cahier des charges de l’agriculture biologique. Mais il existe deux autres labels, moins connus, qui leur sont associés.

D’abord, l’agriculture de conservation des sols (ACS), fondée sur trois principes : allongement des rotations, couverture végétale permanente et non-labour. Depuis peu, elle est valorisée par le label « Au cœur des sols ». Résultat : une biodiversité du sol aussi bonne, voire meilleure, qu’en bio. Un meilleur bilan carbone. Et une perte de rendement limitée (entre -5 et -10 % environ), bien inférieure à celle observée en AB. En revanche, ce modèle est difficilement compatible avec le cahier des charges bio à cause de sa dépendance aux herbicides.

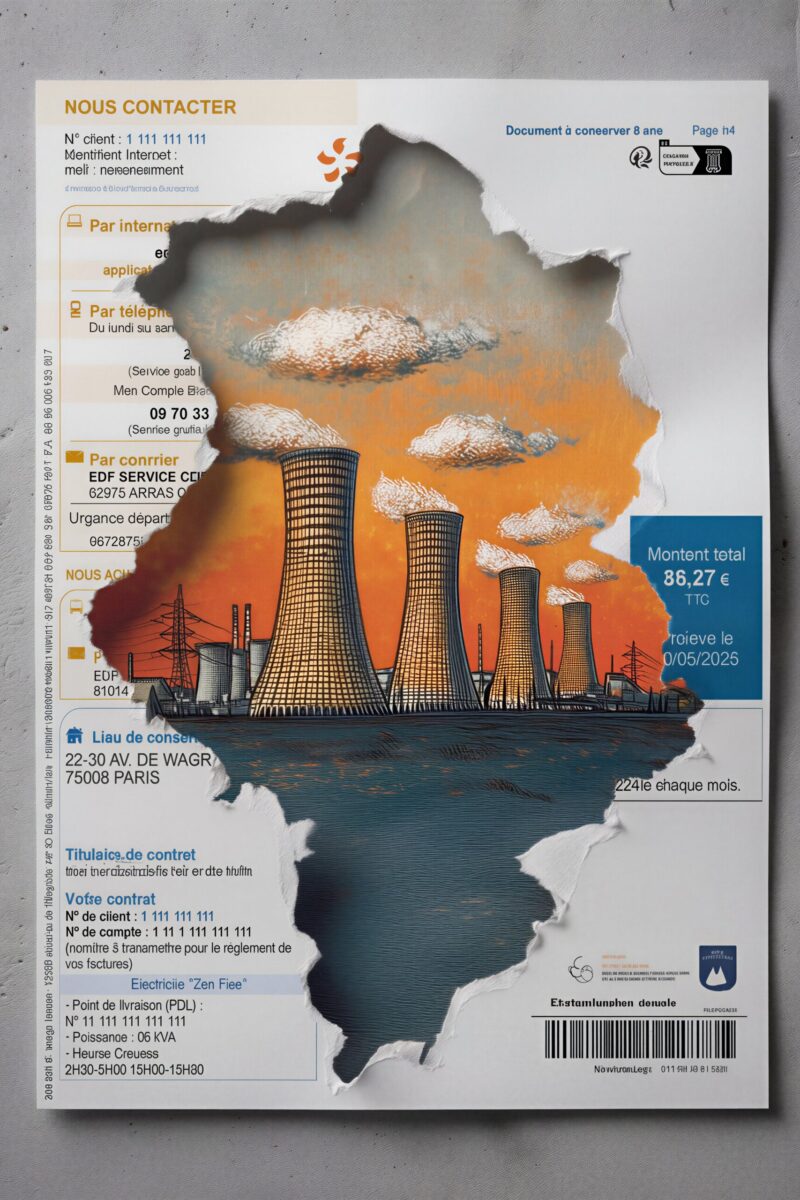

Ensuite, le label HVE (Haute Valeur Environnementale), fondé sur plusieurs critères classés selon 4 axes : biodiversité, gestion des phytos, fertilisation et eau. Plus souple, il permet de valoriser des stratégies variées. Certaines exploitations cumulent d’ailleurs HVE et AB. Mais le label est régulièrement critiqué par une partie du secteur bio, ainsi que par la Confédération paysanne, pour son manque d’exigence. Des critiques qui semblent également motivées par le succès croissant du label, qui commence à marcher sur les plates-bandes du bio.

En conclusion…

Des alternatives crédibles au modèle bio existent. Mieux encore : certaines d’entre elles obtiennent de meilleurs résultats environnementaux, pour des pertes de rendement moindres. Pourquoi sont-elles si peu connues ? Sans doute parce que le débat public tourne en boucle autour de l’agriculture biologique, parfois érigée en solution unique. Un sérieux facteur de risque. Car, à force de mettre tous les projecteurs sur le bio, on finit par invisibiliser d’autres modèles tout aussi, voire plus, vertueux – mais incompatibles avec son cahier des charges.

Ce n’est pas seulement injuste. C’est contre-productif.

Tout l’été, nous publions ici gratuitement les bonnes feuilles de notre livre, « Trop bio pour être vrai ? ». Pour le lire en intégralité, c’est par là :

CommanderDernier épisode la semaine prochaine avec la conclusion : Le bio des légendes

Épisode précédent : Lobby et marchands de (ci)trouilles bio