Au XIXᵉ siècle, Thomas Malthus écrivait que « le pouvoir multiplicateur de la population est infiniment plus grand que le pouvoir de la terre de produire la subsistance de l’homme ». Cette vision profondément pessimiste – devenue un nom commun, le malthusianisme – de la croissance démographique l’amenait à penser que la planète ne pourrait nourrir durablement plus d’un milliard d’humains — un seuil franchi dès 1804, soit, ironiquement, à peine quelques années après la parution de son Essai sur le principe de population (1798).

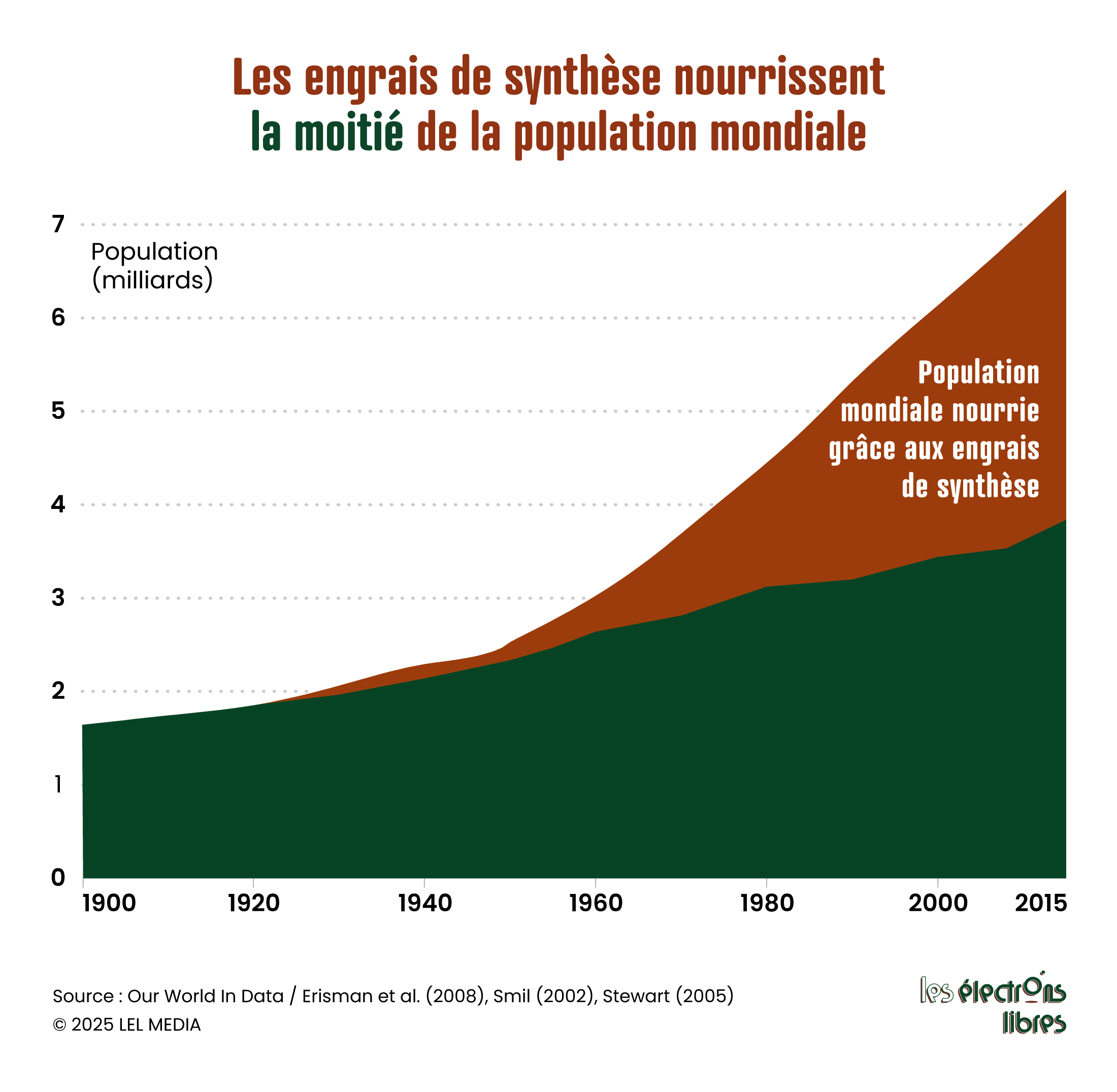

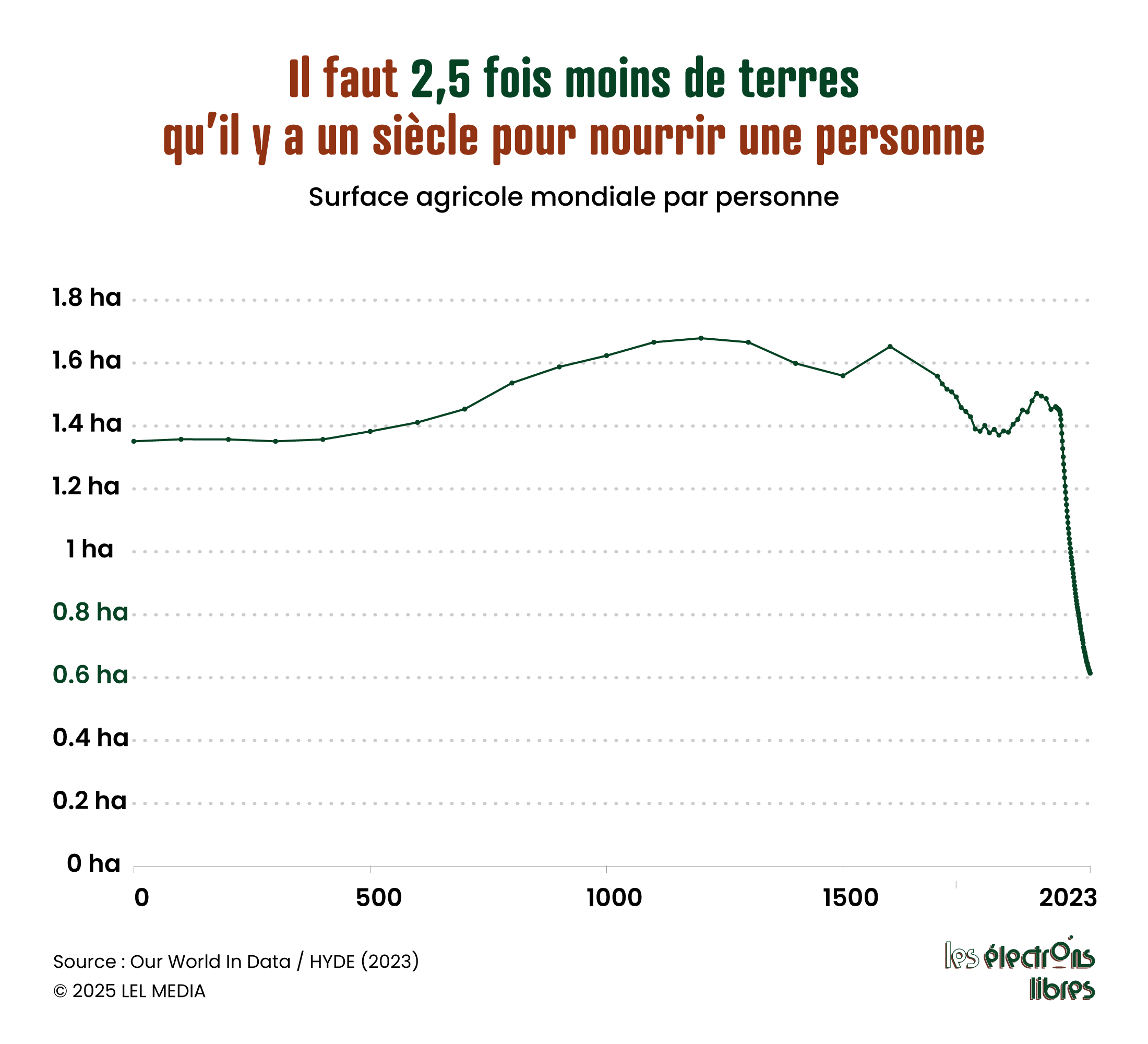

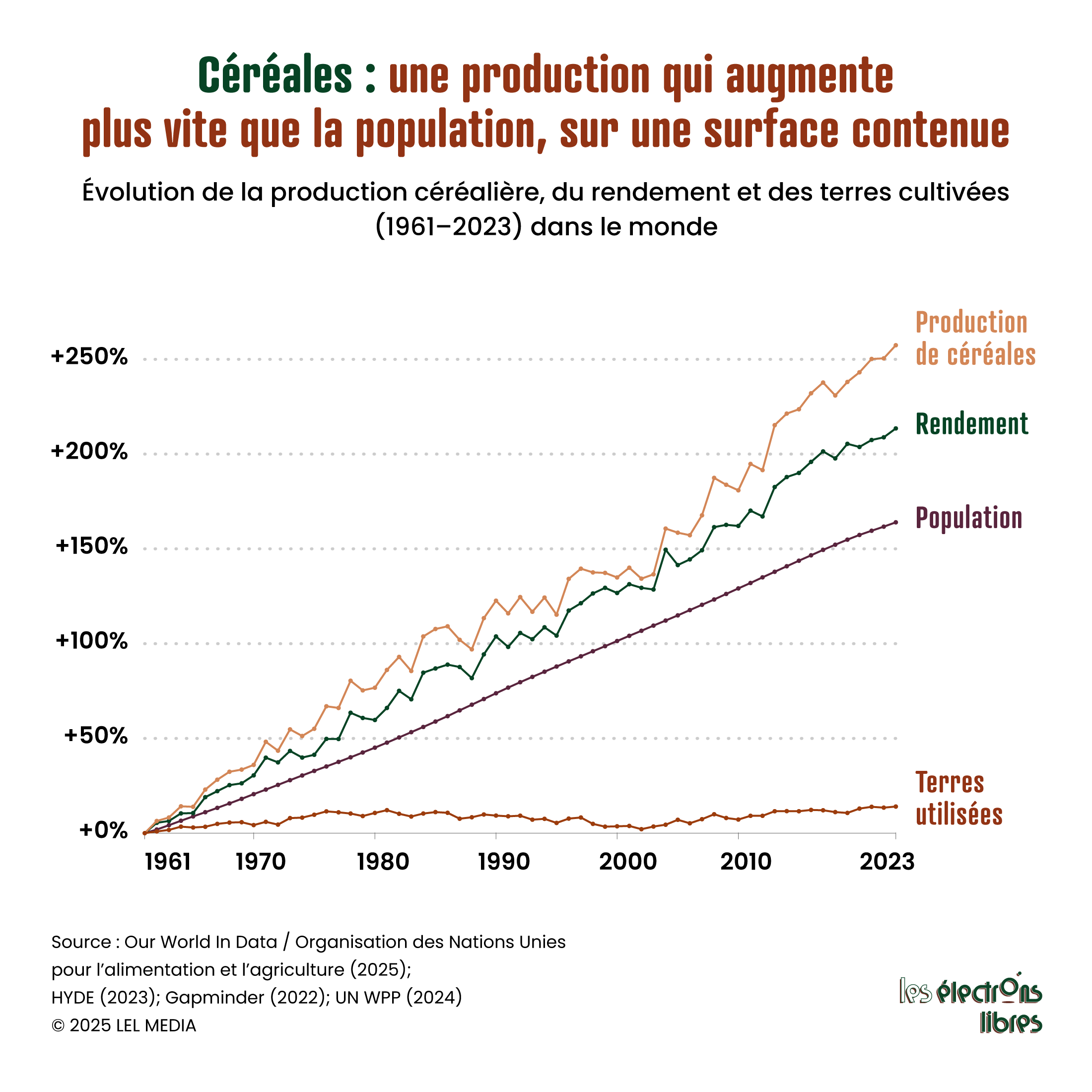

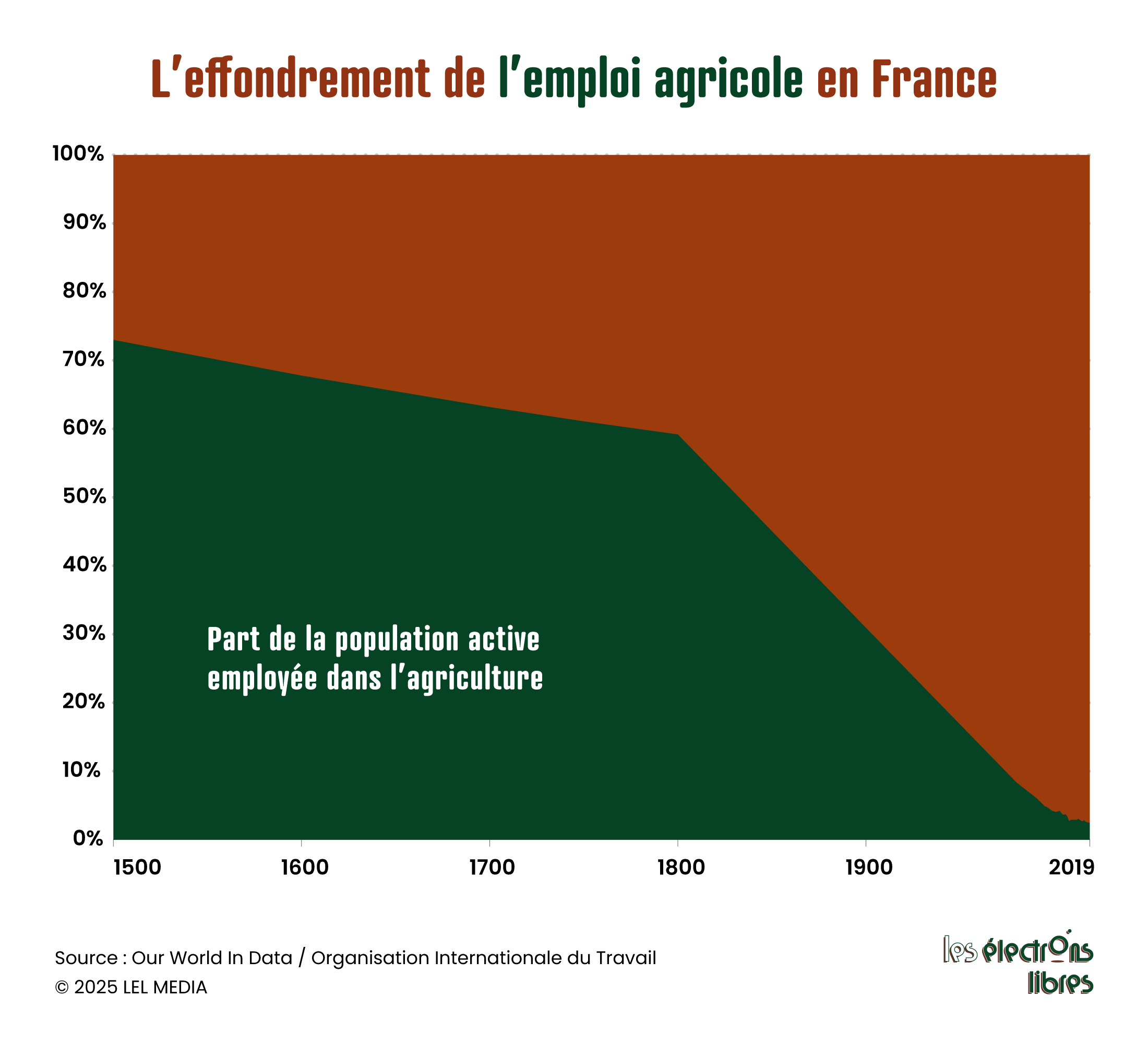

Depuis 1927, date à laquelle l’humanité a atteint deux milliards d’habitants, la population mondiale a quadruplé. Pourtant, le nombre de fermes dans le monde est resté relativement stable — autour de 600 millions — tandis que la main-d’œuvre agricole a chuté drastiquement dans les pays industrialisés. Dans le même temps, la surface agricole mondiale s’est accrue jusqu’à représenter environ 37 % des terres émergées, avant de se stabiliser.

Cet exploit a été rendu possible par des transformations radicales de l’agriculture : semences hybrides à haut rendement, engrais de synthèse, produits phytosanitaires, mécanisation, irrigation massive… Ce bouleversement, amorcé dans les années 1950-60, a pris le nom de « révolution verte ».

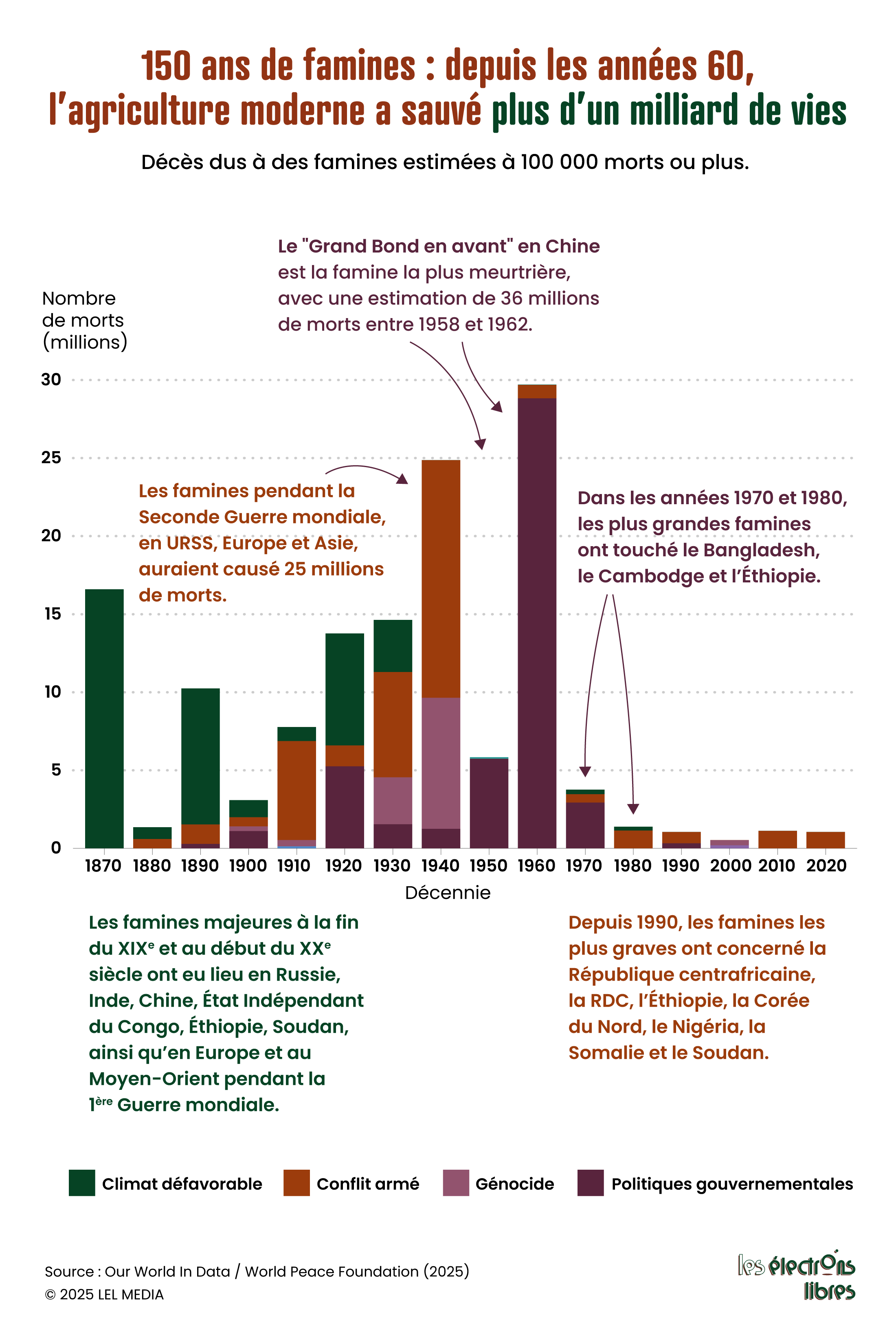

Les résultats se sont avérés spectaculaires : en Inde, les rendements du riz ont été multipliés par cinq entre 1960 et 2000. L’apport énergétique moyen par habitant a fortement augmenté, la malnutrition infantile a reculé et les grandes famines ont quasiment disparu, en dehors des contextes de guerre et des moments où l’idéologie a pris le pas sur la science. On pense à l’URSS et aux délires pseudo-scientifiques de Lyssenko qui ont ravagé l’agriculture soviétique. Mais aussi à la Chine maoïste où les politiques agricoles de collectivisation forcée ont provoqué la mort de dizaines de millions de personnes, et, bien entendu, au Cambodge, quand les Khmers rouges ont tenté de supprimer la propriété privée et l’agriculture moderne, éradiquant plus de 25% de la population locale, un sinistre record dans l’Histoire.

L’agriculture moderne est l’un des plus grands succès de l’humanité. Elle a permis d’éviter des famines massives et, sous l’impulsion de pionniers comme Norman Borlaug, sauvé plus d’un milliard de vies. Mais ces avancées décisives ont aussi eu leur revers. L’intensification agricole a entraîné pollutions, perte de biodiversité, émissions accrues de gaz à effet de serre et appauvrissement des sols. La spécialisation des cultures, la disparition des haies et le recours massif aux intrants ont fragilisé la résilience des agrosystèmes..

La France illustre bien ces évolutions. À partir des années 1960, son agriculture s’est modernisée à marche forcée : mécanisation, structuration des filières, limitation des importations et prix d’achats garantis via la PAC. Résultat : la production a doublé depuis 1960 — et même plus que triplé pour les céréales — sans extension des surfaces cultivées.

Mais cette modernisation s’est accompagnée d’un exode rural massif. Le nombre d’exploitations est passé de 1,26 million en 1979 à moins de 400 000 en 2020. Il pourrait chuter à 275 000 d’ici 2035. Dans le même temps, la taille moyenne des exploitations a augmenté de 25 % entre 2010 et 2020. Beaucoup d’exploitants ont quitté la profession, d’autres sont devenus dépendants des aides publiques.Mais les chiffres les plus éloquents sont ceux-là. En 1960, l’agriculture au sens large (incluant la sylviculture et la pêche) représentait 21% de l’emploi total en France. En 2023, selon les dernières données disponibles de l’INSEE, elle ne pèse plus que 2,51%…

Et les crises se sont accumulées : chlordécone, dioxines, hormones, vache folle… Des scandales sanitaires et environnementaux ont profondément ébranlé la confiance des citoyens dans le modèle productiviste.

C’est dans ce contexte, et souvent en réaction à ces dérives, qu’un premier mouvement en faveur d’une agriculture plus « naturelle » a émergé dès le début du XXᵉ siècle.

L’agriculture biologique contemporaine émerge ensuite dans les années 1940, en Europe et en Inde, comme réaction à la montée en puissance de l’agriculture industrielle et à sa dépendance croissante aux intrants chimiques. Les premiers pionniers insistent alors sur une idée a priori simple : la fertilité d’un sol ne peut être durablement maintenue qu’en respectant ses cycles biologiques, par l’usage de composts, de rotations longues et d’engrais organiques, et non par le recours exclusif aux fertilisants de synthèse.

Deux figures marquent les débuts de ce courant. En Angleterre, Albert Howard, envoyé en Inde comme agronome impérial, observe les méthodes agricoles locales et défend une approche holistique du sol, de la plante et de l’animal. Il développe l’idée de sol vivant et met l’accent sur le recyclage de la matière organique. En Allemagne, Rudolf Steiner, gourou sulfureux sans la moindre compétence agricole, pose en 1924 les bases de la biodynamie : un mélange de techniques agronomiques, de pratiques lunaires — au sens propre comme au figuré — et de rituels ésotériques, comme l’enfouissement d’une corne de vache remplie de bouse à l’équinoxe.

Dans les années 1960-70, à la faveur d’une prise de conscience écologique (pollutions, marées noires) et d’inquiétudes sanitaires, le bio gagne en visibilité. En France, l’AFAB (Association française pour l’agriculture biologique) est créée dès 1962. D’autres réseaux militants ou coopératifs suivent. L’État ne reconnaîtra officiellement le label « AB » qu’en 1985, puis adoptera la réglementation européenne dans les années 1990-2000. Le règlement UE 2018/848 fixe aujourd’hui les règles précises de l’agriculture biologique.

Les grands principes du bio

Les exigences légales du règlement (UE) 2018/848 sont :

- Interdiction formelle des OGM, engrais minéraux, pesticides de synthèse ; les antibiotiques ne sont utilisés qu’en dernier recours pour santé animale

- Rotation pluriannuelle des cultures, intégrant légumineuses ou engrais verts pour préserver la fertilité des sols

- Gestion des sols avec priorité donnée à la matière organique (compost, fumier), réduction du labour, lutte contre l’érosion et maintien de la vie microbienne du sol

- Protection des plantes basée sur des variétés résistantes, la lutte biologique, et un recours limité à des substances autorisées uniquement si les méthodes alternatives sont insuffisantes

- Élevage biologique exigeant : densité maîtrisée, plein air, alimentation biologique dès la naissance, races adaptées et bien-être animal renforcé.

Contrairement à une idée reçue, le bio n’est pas nécessairement local, ni sans mécanisation, ni sans intrants, ni même sans chauffage de serre : un produit bio peut venir de très loin, voyager en camion frigorifique, et avoir une empreinte carbone importante.

Le mot d’ordre affiché est simple : « nourrir sans nuire ». Mais derrière cette formule, le bio porte une dimension idéologique assumée : rejet du productivisme et de la mondialisation, culte du « naturel », et préemption du « manger sainement ».

Longtemps porté par des pionniers sincères, ce modèle s’est institutionnalisé. Aujourd’hui, environ 10 % des terres agricoles françaises sont cultivées en bio. Le marché s’est structuré, la grande distribution s’est emparée du label, et la consommation a explosé jusqu’en 2021.

Mais cette croissance s’accompagne de tensions. Et plus le modèle s’étend, plus ses prétentions hégémoniques se heurtent à ses propres limites économiques et agronomiques.

Les défis du XXIème siècle : les travaux d’Hercule de l’agriculture

Surtout, une question de fond s’impose : l’agriculture biologique est-elle vraiment le contre-modèle vertueux qui nous est présenté ? Ou masque-t-elle, sous couvert d’évidence morale, un débat plus vaste sur les compromis à faire ?

Car les défis auxquels l’agriculture est confrontée sont considérables. Même si la croissance démographique ralentit, la première question – et la plus cruciale – reste celle de notre capacité à produire assez pour nourrir une population mondiale toujours en augmentation. Mais aussi d’y parvenir en assurant une qualité sanitaire élevée et des produits diversifiés à un coût acceptable pour le consommateur. Ce qui introduit logiquement le problème de la rémunération équitable des producteurs et de l’amélioration de leurs conditions de travail, dans un contexte de pénurie récurrente de main-d’œuvre dans les filières agricoles. Le tout devant se réaliser dans le souci constant de la réduction de l’empreinte environnementale globale (eau, sols, climat, biodiversité) et de la minimisation de la surface agricole. Des questions qui, pour la plupart, s’apparentent à des dilemmes.

Face à eux, le bio est-il alors la solution ? Tient-il ses promesses ? Ou son omniprésence médiatique et politique occulte-t-elle d’autres solutions, plus efficaces, voire plus réalistes ?

Ce sont ces questions que nous aborderons dans les chapitres suivants de cette série et du livre qui en découle.

Tout l’été, nous publions ici gratuitement les bonnes feuilles de notre livre, « Trop bio pour être vrai ? ». Pour le lire en intégralité, c’est par là :

CommanderSuite la semaine prochaine avec le chapitre II : Santé, l’effet placeb(i)o

Épisode précédent : Bio : miracle ou mirage ?