Enterrée trop tôt, la filière des réacteurs à neutrons rapides renaît de ses cendres avec Hexana. En s’appuyant sur l’héritage du CEA, cette start-up française réinvente le nucléaire avec des SMR innovants, entre recyclage, souveraineté et vision d’avenir.

Il y a des histoires qu’on pensait terminées. Des rêves rangés dans les cartons, un peu jaunis, presque oubliés. La filière des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium (RNR Sodium) faisait partie de celles-là. Après l’arrêt de Superphénix en 1997, puis l’abandon du projet ASTRID en 2019, le rideau semblait définitivement tiré sur cette ambition nucléaire française. Et pourtant… parfois, il suffit d’une étincelle. Celle-ci s’appelle Hexana.

La promesse des neutrons rapides : recycler les déchets nucléaires

Imaginez un feu qui se nourrit de ce que les autres considèrent comme perdu. C’est, en quelque sorte, ce que fait un réacteur à neutrons rapides. Là où les réacteurs classiques s’arrêtent, lui commence une seconde vie pour la matière nucléaire. Il transforme les rebuts en ressources, prolonge le cycle, et repousse les limites de l’énergie.

Contrairement aux réacteurs classiques, qui utilisent des neutrons « lents » pour fissionner l’uranium, les RNR utilisent, comme leur nom l’indique, des neutrons très rapides, ou plutôt « non ralentis ». Ces neutrons ont une capacité particulière intéressante : ils peuvent « casser » non seulement l’uranium classique, mais aussi d’autres éléments tels que du plutonium ou de l’uranium appauvri, des matériaux souvent considérés comme des déchets. Résultat : on peut recycler ce que d’autres jettent, et on produit plus d’énergie avec la même matière.

Avec ce type de réacteur, c’est un cercle vertueux qui s’envisage : le combustible usé des centrales actuelles pourrait devenir le carburant des futures centrales à neutrons rapides. Mieux encore, ces réacteurs peuvent réduire la durée de vie des déchets radioactifs les plus problématiques, ceux qui restent dangereux pendant des milliers d’années. En les « brûlant », on les transforme en déchets beaucoup plus faciles à gérer. En résumé : ils proposent une vision circulaire du nucléaire, où les déchets deviennent des ressources.

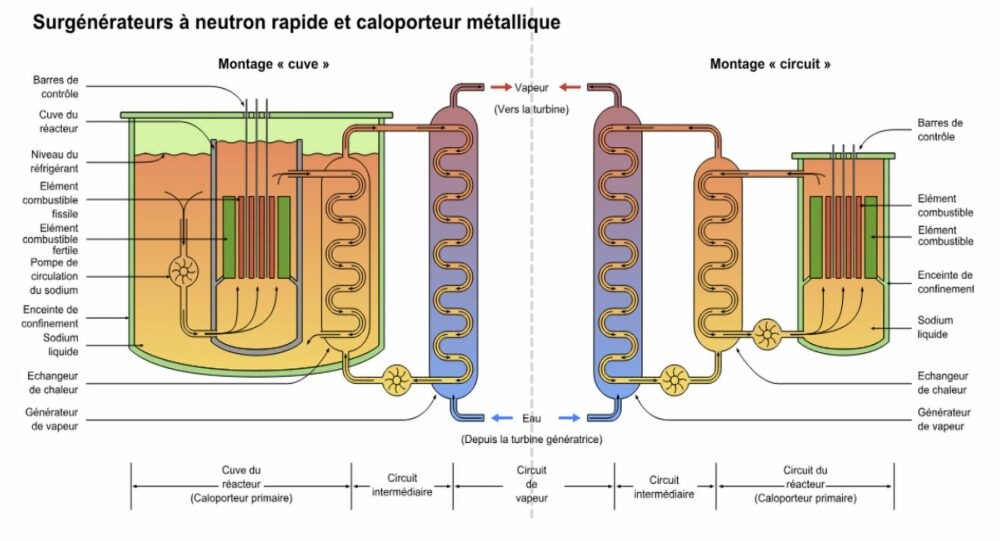

Pour fonctionner, ils ont besoin d’un fluide pour transporter la chaleur : ici, il s’agit de sodium liquide. Il chauffe très vite et très fort, ce qui permet de produire efficacement de l’électricité comme de la chaleur pour l’industrie. Il a toutefois un défaut : son caractère… explosif. En contact avec l’eau ou l’air, il peut s’enflammer ou réagir violemment. Cela exige donc des systèmes de confinement ultra-sécurisés, une véritable ingénierie de pointe, une maintenance délicate, et une surveillance constante.

Redonner vie à une filière que le monde nous enviait

Pendant des décennies, la France a été avant-gardiste, bénéficiant d’une avance sur le reste du monde en matière de réacteurs à neutrons rapides, qui faisait la fierté des équipes en charge. Des noms comme Rapsodie, Phénix et Superphénix résonnent encore dans la mémoire des ingénieurs et des chercheurs comme autant de promesses inachevées.

Hélas, malgré ce savoir-faire unique, cette filière a été peu à peu abandonnée principalement pour des raisons économiques et… idéologiques. À l’heure où l’atome devenait un sujet brûlant dans l’arène politique, les RNR se sont retrouvés pris en étau entre des exigences budgétaires de plus en plus strictes et une défiance croissante de l’opinion, alimentée par certains activistes. Démonisés, trop mal compris, ces réacteurs incarnaient un futur que le monde politique n’était plus prêt à attendre. La vision de long terme s’est effacée au profit d’une gestion plus immédiate, et jugée moins risquée (en apparence).

Le coup de grâce est venu en 2019 avec l’abandon du projet ASTRID, qui incarnait le renouveau, le RNR de nouvelle génération, celui qui allait régler les défis techniques de ses prédécesseurs. Mais le contexte énergétique et stratégique avait changé : les ressources en uranium restant abondantes, la priorité est allée aux EPR, et les arbitrages ont joué contre la recherche à long terme. La plupart y ont vu une décision catastrophique. Un crève-cœur. Certains ont même parlé de trahison, envers les générations futures.

Pourtant, les fondations posées au cours des décennies de recherche n’ont été ni vaines, ni perdues. Et aujourd’hui, des initiatives comme celle d’Hexana remettent la technologie sur le devant de la scène, avec une approche plus modulaire, flexible, et sans doute plus en phase avec les enjeux actuels. À partir des connaissances accumulées sur le projet ASTRID, et après des années de recherche, la startup propose une solution radicalement nouvelle.

Une vision neuve, portée par des pionniers du SMR

Le modèle d’Hexana n’est clairement pas celui des grandes cathédrales nucléaires du XXᵉ siècle, et il n’est pas question pour l’entreprise de « refaire Astrid », même si elle bénéficie des recherches initialement menées. C’est une approche qui se veut souple et évolutive.

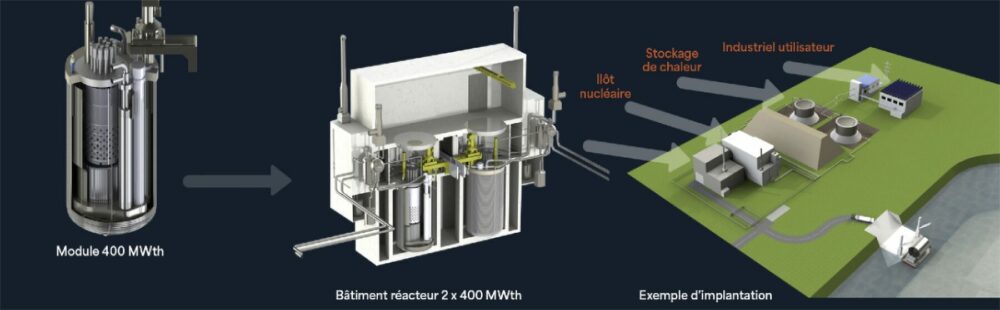

On parle ici de SMR (pour « Small Modular Reactors »), de petits réacteurs, contenant deux modules de 400 MWth chacun, produisant à la fois de l’électricité et de la chaleur industrielle à haute température (jusqu’à 500 °C), qui seraient implantés là où les besoins se font sentir, au plus près des réseaux en tension, des zones industrielles, ou dans les régions isolées.

Autre atout : avec sa plateforme énergétique modulaire et son approche hybride, Hexana veut combiner ses mini-réacteurs à neutrons rapides à un système de stockage thermique intelligent. « La chaleur sera stockée au sein de sels fondus, une technologie très spécifique empruntée au monde de l’énergie solaire à concentration, que nous sommes les seuls à développer en France, et à intégrer à un réacteur nucléaire », explique l’entreprise.

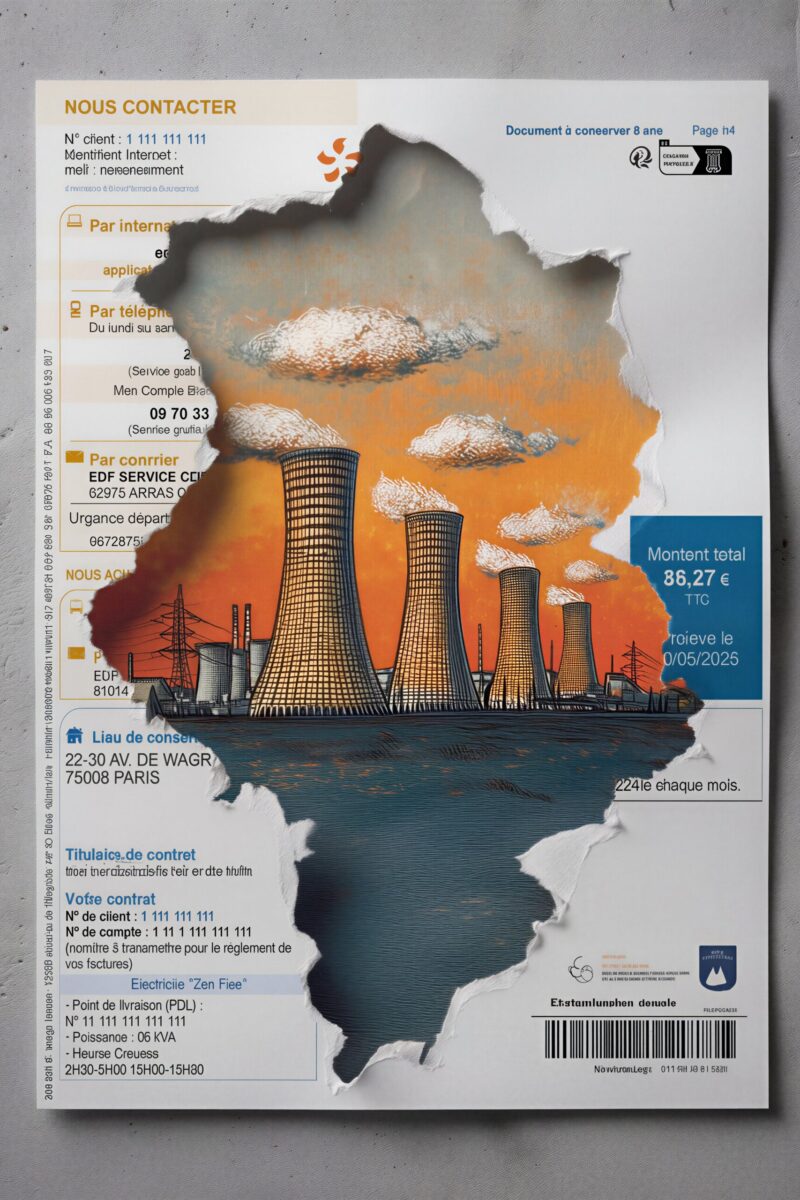

Pour faire battre le cœur de son réacteur, Hexana mise sur un carburant pas comme les autres : le MOX, un mélange savamment dosé de plutonium recyclé et d’uranium appauvri. Fabriqué à partir des combustibles usés d’EDF, ainsi que de coproduits générés lors de l’enrichissement de l’uranium, il permettrait de fermer le cycle du combustible nucléaire, et de renforcer au passage notre souveraineté énergétique.

Concernant la gestion du sodium liquide, l’entreprise s’appuie sur des décennies d’expertise « Made in France », et entend capitaliser sur les échecs et les réussites passés, en intégrant des technologies de pointe pour garantir la sûreté de ses installations. Systèmes intelligents, capteurs prédictifs : le problème demeure le même, mais l’approche pour le gérer change. Elle est plus précise, plus agile, plus moderne. « Nous faisons le choix de valoriser les acquis du passé et d’innover là où cela est nécessaire », rapporte l’équipe dirigeante.

Quels sont les objectifs de la jeune pousse ?

Le but du projet entrepreneurial : fournir une énergie constante, pilotable, décarbonée, mais également capable de s’adapter aux fluctuations industrielles ou aux pics de consommation. C’est la rencontre entre le nucléaire haute couture et les besoins concrets de notre époque. Une architecture dite de « 4ème génération » qui offre une réponse concrète à un défi énergétique majeur : moins de dépendance aux aléas météo, plus de souplesse sur le réseau, et une capacité inédite à répondre aux nouveaux usages industriels.

Début 2025, l’entreprise a levé 25 millions d’euros pour accélérer son développement. Une levée de fonds record dans le domaine, qui n’a rien d’anodine : elle incarne une confiance retrouvée dans cette technologie et dans ceux qui la portent aujourd’hui avec détermination. À ce stade, elle anticipe une mise sur le marché de son SMR aux alentours « de 2035 ».

Il y a dans cette aventure une forme de poésie. Un rêve d’ingénieur, bien sûr, mais aussi une foi sincère en la capacité de l’intelligence humaine à réparer ce qu’elle a abîmé, à améliorer ce qu’elle a inventé. Et qui sait ? Un jour peut-être, quand l’énergie d’un petit réacteur Hexana alimentera une usine ou un data center, on se souviendra qu’il a suffi d’une idée, d’une équipe… pour rallumer la flamme.