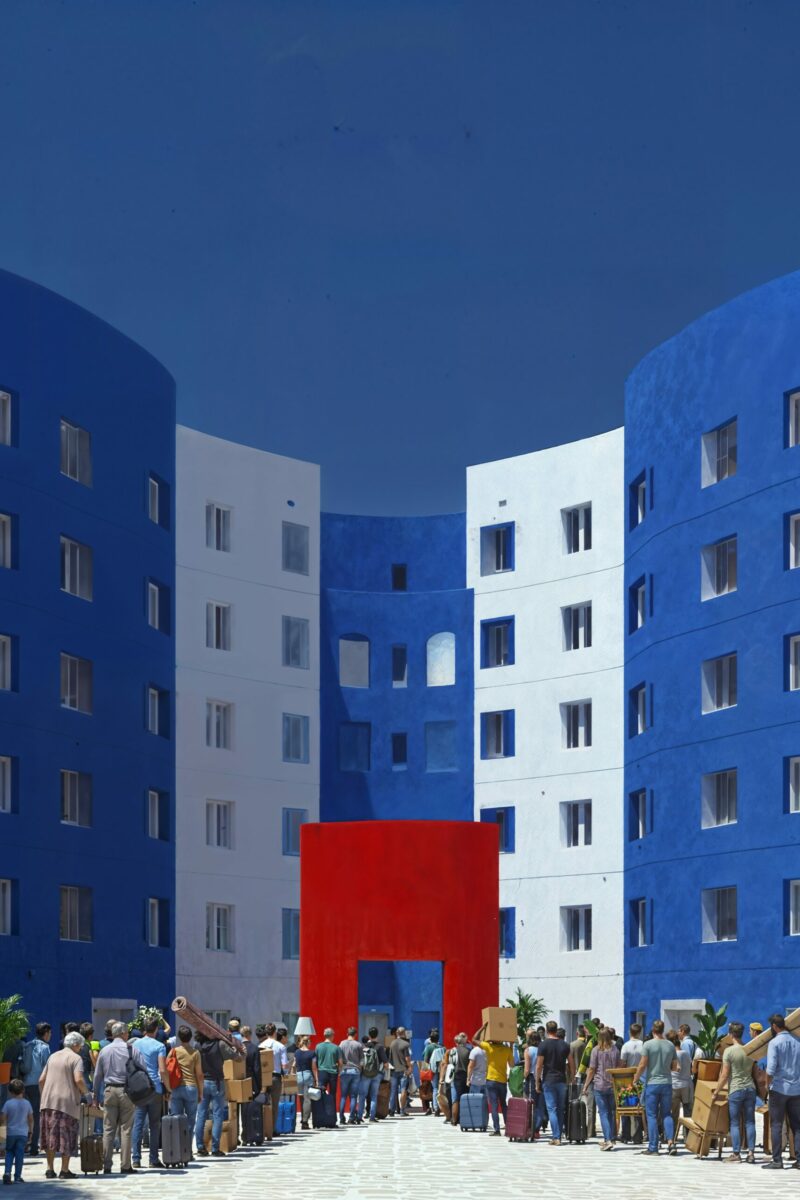

Mercredi 5 novembre, New York a basculé. À 34 ans, Zohran Mamdani, élu du Queens et nouvelle figure de la gauche démocrate, décroche la mairie en promettant un gel immédiat des loyers pour près d’un million d’appartements — dans une ville où le loyer médian dépasse 3 500 dollars. Une mesure radicale… qui, partout, a toujours eu des effets délétères.

Une régulation ancienne

À New York, le logement n’a jamais été un marché totalement libre. Depuis l’après-guerre, deux régimes coexistent : les rent-controlled apartments, vestiges des années 1940, aux loyers quasi figés, rappelant le système de notre fameuse « loi de 1948 » (voir encart) ; et surtout les rent-stabilized apartments, nés en 1969, où les augmentations sont encadrées. Ce second dispositif représente l’essentiel du parc régulé, soit près d’un tiers du marché locatif new-yorkais.

Chaque année, la Rent Guidelines Board (RGB) — un organe indépendant dont les membres sont nommés par le maire — fixe les hausses autorisées, généralement de l’ordre de 1 à 3 %. Ces décisions, très politiques, reflètent la tension entre propriétaires, qui invoquent la hausse des coûts de maintenance, et locataires, qui dénoncent des loyers devenus insoutenables.

La réforme HSTPA (Housing Stability and Tenant Protection Act), adoptée en 2019, a profondément renforcé ce cadre. Elle a supprimé la plupart des possibilités de sortie du régime stabilisé, limité les hausses après travaux et renforcé la protection contre les expulsions. Résultat : la majorité des logements stabilisés sont désormais « bloqués » dans ce système, tandis que la vacance locative est tombée à 1,4 %, selon un rapport du directeur financier de la ville datant d’avril 2024. Un seuil considéré comme critique.

L’électrochoc Mamdani

Face à cette situation, Zohran Mamdani a bâti sa victoire sur le mot d’ordre « Freeze the rent ». Son projet est clair : geler totalement les loyers du parc stabilisé pendant au moins un an, dès 2026. Il promet aussi de créer un fonds municipal pour compenser les petits propriétaires, financé par un ajustement fiscal sur les grandes sociétés immobilières.

Pour ses partisans, cette mesure répond à une urgence sociale. Près de 50 % des locataires new-yorkais consacrent plus du tiers de leurs revenus au logement, et près d’un sur quatre dépasse les 50 %. La ville l’affirme d’ailleurs dans son rapport déjà cité : « Le coût du logement est devenu la première cause de pauvreté urbaine à New York. »

Pour ses opposants, c’est une mesure aussi symbolique que dangereuse. Les organisations de propriétaires redoutent un effondrement de la rentabilité, un désengagement de l’entretien — déjà problématique — et un ralentissement de la construction neuve.

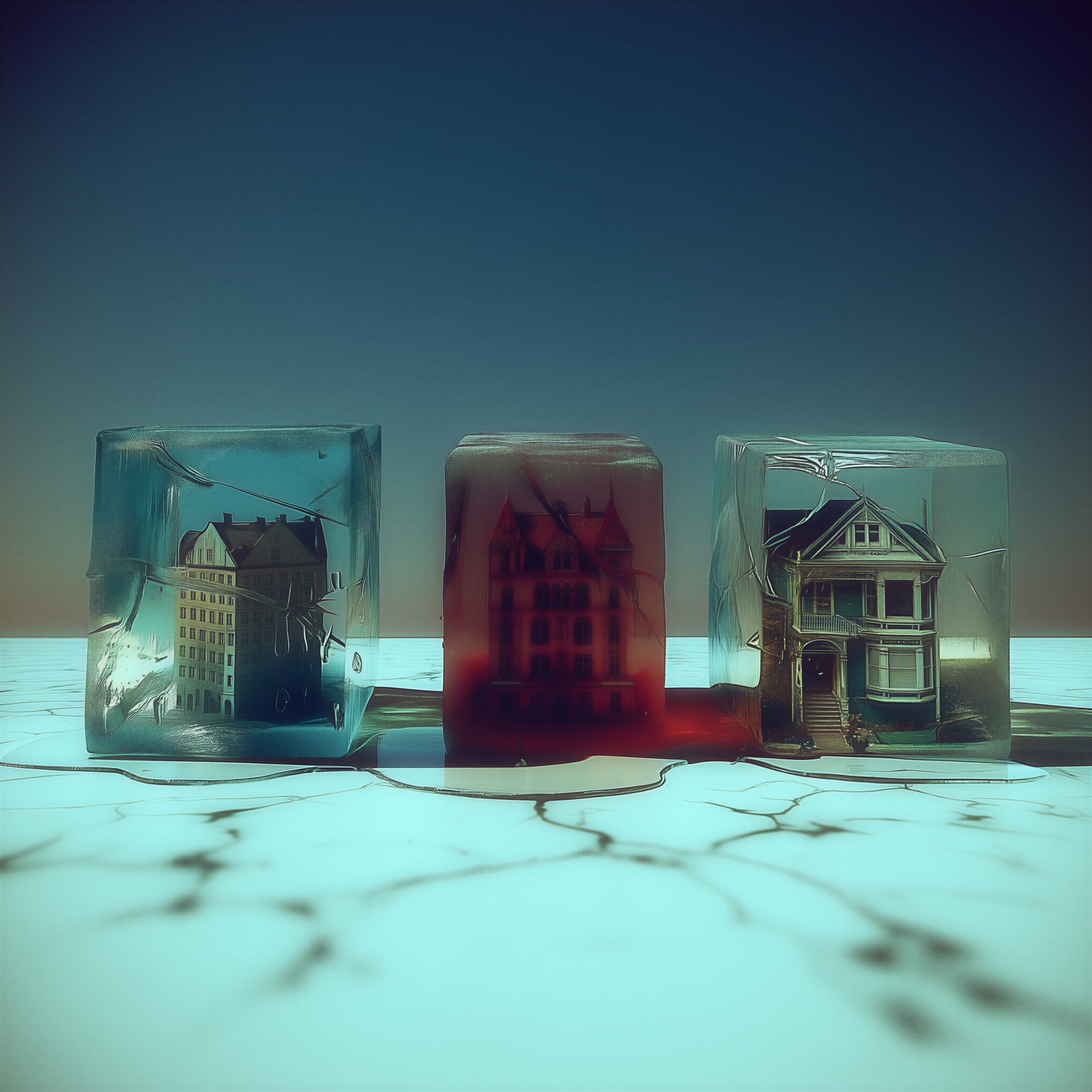

Le marché new-yorkais fonctionne aujourd’hui comme un système à deux vitesses. Les locataires en logement stabilisé bénéficient d’une sécurité rare, avec des loyers bien inférieurs au marché et une quasi-impossibilité d’expulsion. Mais ce privilège a un revers. Les nouveaux arrivants peinent à trouver un logement, car l’offre est rigide et les appartements stabilisés se transmettent parfois comme un héritage, en plus de poser des problèmes de mobilité sociale et professionnelle. Le Comptroller (le directeur financier) estime à plus de 26 000 le nombre de logements stabilisés vacants depuis 2020, souvent parce que les travaux de mise aux normes sont devenus économiquement dissuasifs.

Un gel total risque d’aggraver cette situation. D’un côté, il sécuriserait les locataires existants. De l’autre, il pourrait désinciter les propriétaires à entretenir ou remettre en location les biens vacants, voire les pousser à contourner le dispositif (via des locations meublées, saisonnières ou des conversions en copropriétés). L’effet mécanique est connu et délétère : la raréfaction de l’offre sur le segment régulé exerce une pression croissante sur le marché libre, où les loyers flambent encore davantage. Une logique déjà observée à San Francisco, Stockholm ou Berlin (voir encart).

En France, un encadrement jouant le compromis entre régulation et marché

La France offre un laboratoire instructif de la régulation des loyers à l’échelle locale. Après la suspension du dispositif Duflot en 2017, le gouvernement a réintroduit l’encadrement des loyers par la loi Élan (2018) dans les zones dites « tendues », à titre expérimental. D’abord remis en place à Paris en 2019, il s’est progressivement étendu à Lille, Lyon, Villeurbanne, Bordeaux, Montpellier, et plus récemment à plusieurs communes de Seine-Saint-Denis. Le principe est simple : pour chaque type de bien, un loyer de référence est défini par arrêté préfectoral, calculé à partir des données de l’Observatoire local des loyers. Ce montant peut être majoré de 20 % ou minoré de 30 % selon l’état du logement et sa localisation. En théorie, tout dépassement est sanctionnable, mais en pratique, le contrôle et la mise en conformité demeurent les maillons faibles du système.

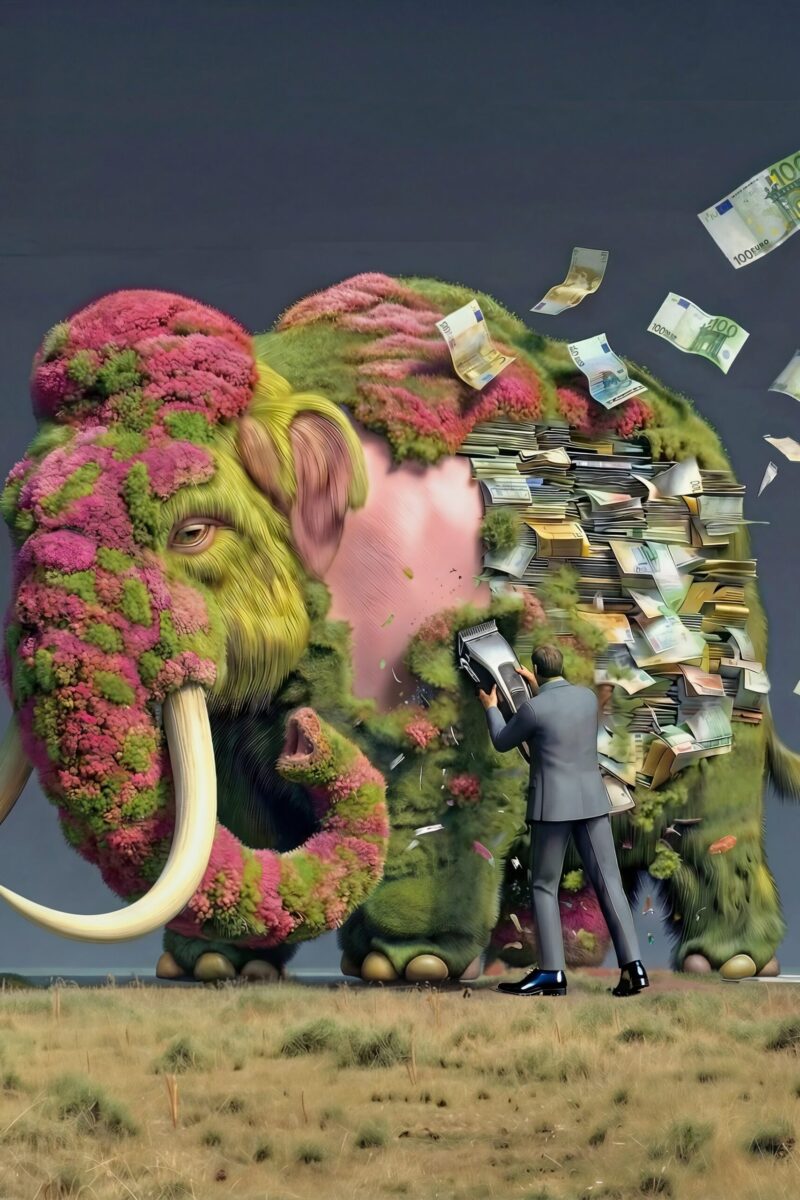

L’évaluation conduite en 2024 par l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) — une agence d’urbanisme ayant le statut d’association à but non lucratif — et le Centre d’économie et de sociologie appliquées à l’agriculture et aux espaces ruraux (CESAER) a permis, pour la première fois, de mesurer ses effets à grande échelle. Les conclusions sont contrastées. D’un côté, le dispositif a eu un effet réel sur les loyers les plus excessifs. Les annonces dépassant largement le plafond ont reculé, et le niveau moyen des loyers de relocation a baissé de 3 à 5 % par rapport au marché libre. L’étude souligne aussi que l’information du locataire reste inégale : peu d’entre eux savent qu’ils peuvent exiger un réajustement, et les procédures de recours demeurent complexes. Surtout, la mesure a participé à un mouvement extrêmement grave, ayant vu l’offre locative parisienne se tarir de 73 % entre janvier 2021 et le même mois de 2024. Si les raisons en sont diverses (mise en place d’un nouveau DPE ayant éloigné les passoires thermiques du marché, boom des locations Airbnb dans la perspective des Jeux olympiques, et crise de l’achat conduisant les locataires souhaitant devenir propriétaires à remettre à plus tard leur projet), l’encadrement des loyers a aussi participé du phénomène.

Mais au-delà de ces effets directs, ce principe soulève des enjeux économiques plus profonds. Les professionnels du secteur constatent une rigidification de l’offre locative, notamment dans le segment des petites surfaces, les propriétaires préférant vendre ou louer en courte durée plutôt que de s’exposer à une réglementation jugée contraignante. Selon le rapport de la Cour des comptes de 2023, le dispositif contribue à « stabiliser les loyers dans le parc existant », mais il ne peut « compenser l’insuffisance chronique de l’offre locative, liée à la rareté du foncier et à la lenteur des procédures d’aménagement ». En d’autres termes, l’encadrement protège mais ne produit pas.

Les effets territoriaux sont tout aussi contrastés. À Lille, les rapports de la métropole montrent un respect légèrement supérieur à Paris, mais un impact limité sur le niveau général des loyers. À Lyon et Villeurbanne, la mise en œuvre s’est heurtée à des résistances juridiques et politiques, les préfets ayant tardé à signer les arrêtés. À Bordeaux, le dispositif est encore trop récent pour être évalué, mais les agences locales notent déjà une baisse des offres en location longue durée. Comme toujours, à force de contraintes, certains propriétaires renoncent à louer dans le parc privé, alors même que des dizaines de milliers de logements restent vacants faute de rénovation ou d’incitations suffisantes.

La leçon est claire : l’encadrement, même accompagné d’une politique d’ensemble combinant incitations fiscales à la rénovation, soutien à la construction neuve et régulation des usages alternatifs comme Airbnb, produit non seulement une redoutable contraction du marché, mais aussi une distorsion de concurrence. Il fige les déséquilibres et accentue les inégalités entre locataires protégés et exclus du système. Un autre effet pervers tient à la sélection des heureux élus. À mesure que l’offre se contracte, les bailleurs exigent des dossiers blindés : CDI stable, revenus supérieurs à 3,5 fois le loyer, garant résidant en France, épargne conséquente. En conséquence, les ménages plus modestes ou récemment arrivés sont systématiquement écartés, tandis que les profils les plus aisés décrochent les rares logements encadrés et profitent pleinement du loyer plafonné.

Au fond, la France se trouve dans une position comparable à celle de New York. L’offre reste trop faible, les coûts de production trop élevés et les circuits de rénovation trop lourds. On ne stabilise pas un marché du logement sans investir massivement dans ce qui le nourrit : la construction, la rénovation et la confiance.

Mamdani face au dilemme universel

En gelant les loyers, Zohran Mamdani fait le choix du court terme social contre le moyen terme économique. Le geste est certes fort et symbolique. Il redonne espoir à des millions de locataires étranglés par la hausse du coût de la vie. Mais il ne suffira pas, à lui seul, à résoudre la crise du logement new-yorkaise et pourrait même l’aggraver en figeant les déséquilibres, en asséchant l’offre et en renforçant la fracture entre locataires protégés et exclus du système.

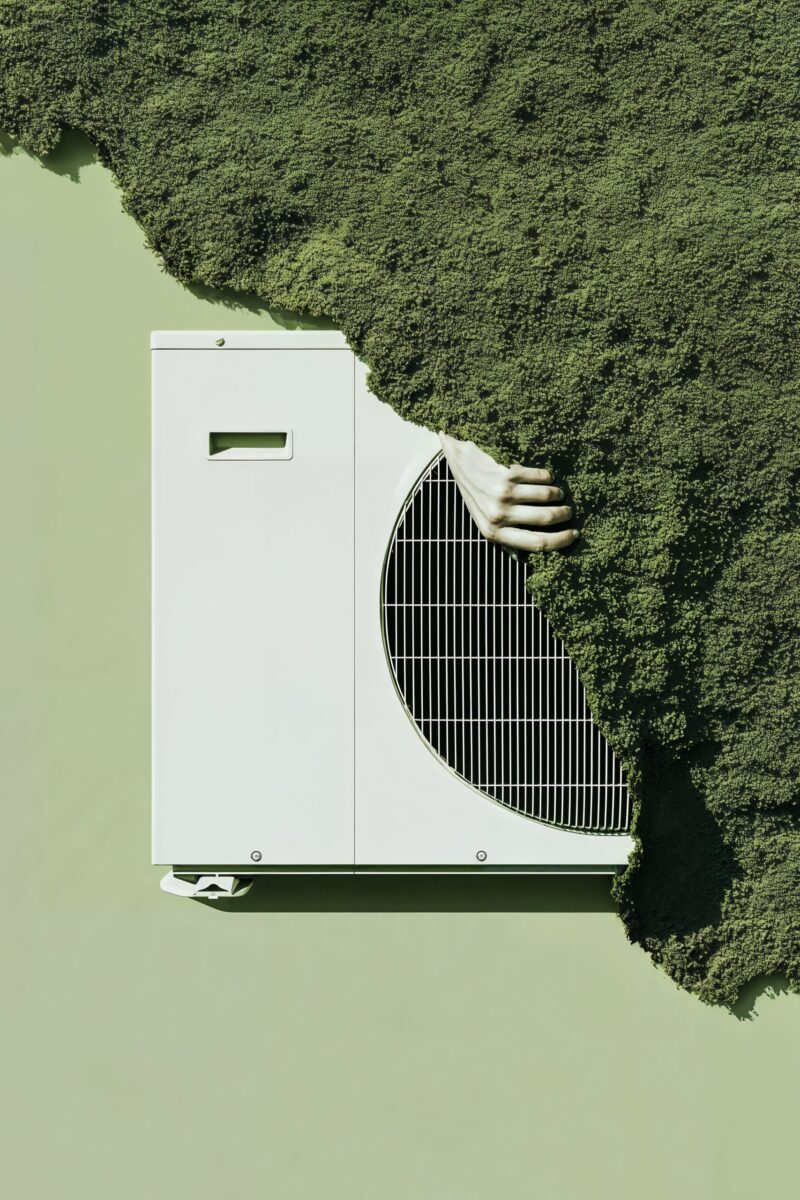

Le maire de New York semble en être conscient : il évoque déjà un programme de densification urbaine autour des lignes de métro et des aides ciblées à la rénovation énergétique. Mais ces chantiers prendront du temps. Et dans une ville où le logement est devenu un symbole de survie autant qu’un bien économique, chaque mois compte.

Justice sociale vs réalité économique

L’encadrement des loyers agit comme un anesthésiant. Il apaise la douleur immédiate, mais ne soigne pas la maladie et l’aggrave souvent. À New York comme à Paris, la tension vient d’un déficit d’offre structurel et d’une concentration croissante des revenus immobiliers. L’histoire du logement, à New York comme ailleurs, rappelle une règle simple : on ne gèle pas un marché sans en payer les conséquences…