Des intrants ? Oui, mais « naturels » ! Dans l’imaginaire collectif, bio rime avec « sans intrants ». En réalité, c’est faux. L’agriculture biologique autorise engrais et pesticides d’origine naturelle. Or, « naturel » ne veut pas dire « inoffensif »

Pour fertiliser, le bio utilise surtout des effluents d’élevage (fumier, lisier), qui peuvent, eux aussi, occasionner des pollutions azotées dans les milieux aquatiques. Côté protection des cultures, certains produits autorisés posent question. Le plus connu : le sulfate de cuivre, ou « bouillie bordelaise », ce fongicide persistant qui s’accumule dans les sols et nuit à la vie souterraine et aquatique. Et il n’est pas seul : huile de neem, pyrèthres naturels, spinosad ou soufre – tous ces biopesticides font l’objet de controverses scientifiques, notamment pour leurs effets négatifs sur la biodiversité. Ils soulèvent aussi des enjeux à l’autre bout de la chaîne. Produits à partir de végétaux cultivés spécifiquement (neem en Inde, pyrèthre au Kenya…) — et souvent à grand renfort de pesticides —, ces intrants mobilisent des surfaces agricoles dédiées, parfois au détriment des écosystèmes locaux, surtout si la demande explose. C’est donc un paradoxe du bio : vouloir « préserver la nature ici » peut conduire à délocaliser les impacts plutôt que de les supprimer.

Un vrai bonus pour la biodiversité locale

Faut-il pour autant mettre les intrants bio et conventionnels dans le même sac ? Pas tout à fait. Les études convergent sur un point : à l’échelle des parcelles, l’agriculture biologique favorise une biodiversité plus riche. Les sols y sont globalement de meilleure qualité, avec davantage de micro-organismes et de petits animaux comme les vers de terre. Cela s’explique en grande partie par l’usage de fertilisants organiques, et ce malgré un recours plus fréquent au labour pour contrôler la prolifération des adventices (en gros, les mauvaises herbes et autres plantes poussant spontanément et pouvant avoir un rôle néfaste et étouffant pour les cultures), en l’absence de glyphosate. Et ce n’est pas tout : autour des parcelles en bio, on observe aussi une plus grande diversité d’oiseaux et d’insectes, notamment parmi les pollinisateurs. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer, comme une moindre disponibilité de substances actives, ce qui pourrait limiter le nombre de produits utilisés, ou encore le fait que les agriculteurs en bio adoptent plus souvent certaines pratiques vertueuses non exigées par le cahier des charges, comme les rotations longues ou la préservation de zones refuges pour la biodiversité.

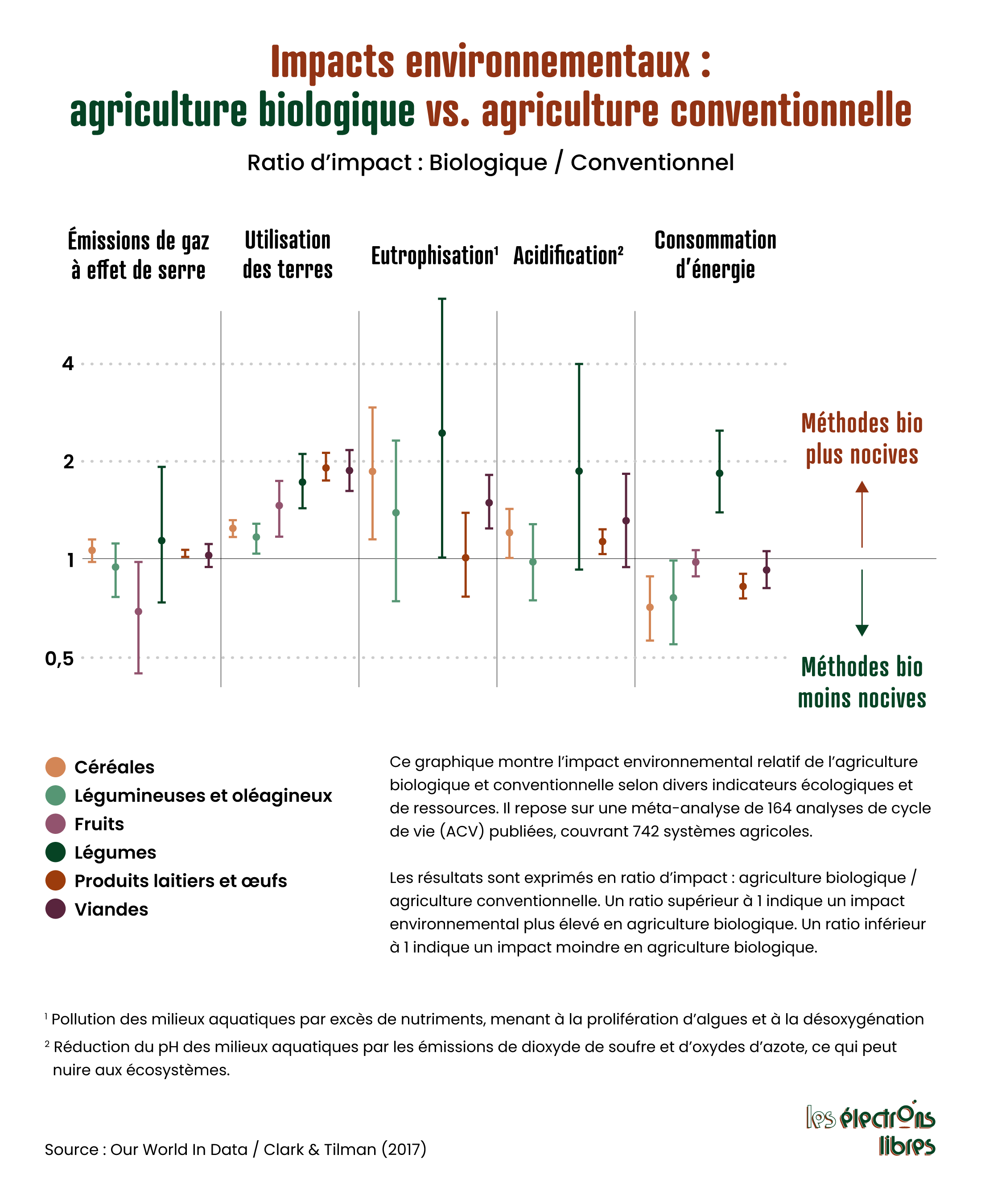

Moins de gaz à effet de serre… par hectare

Autre atout souvent mis en avant : les émissions de gaz à effet de serre. Par hectare, une exploitation en bio en émet en moyenne moins qu’une ferme conventionnelle. Pourquoi ?

D’une part, parce que les engrais de synthèse – très gourmands en énergie lors de leur fabrication – sont interdits en agriculture biologique. D’autre part, parce que l’épandage de fumier ou de lisier génère globalement moins de protoxyde d’azote (N₂O) que les engrais chimiques. Or, ce N₂O est un gaz à effet de serre redoutable, environ 300 fois plus puissant que le CO₂.

Un bon point pour le climat, donc ? Pas si vite. Ce raisonnement tient à l’hectare… mais pas au kilo produit.

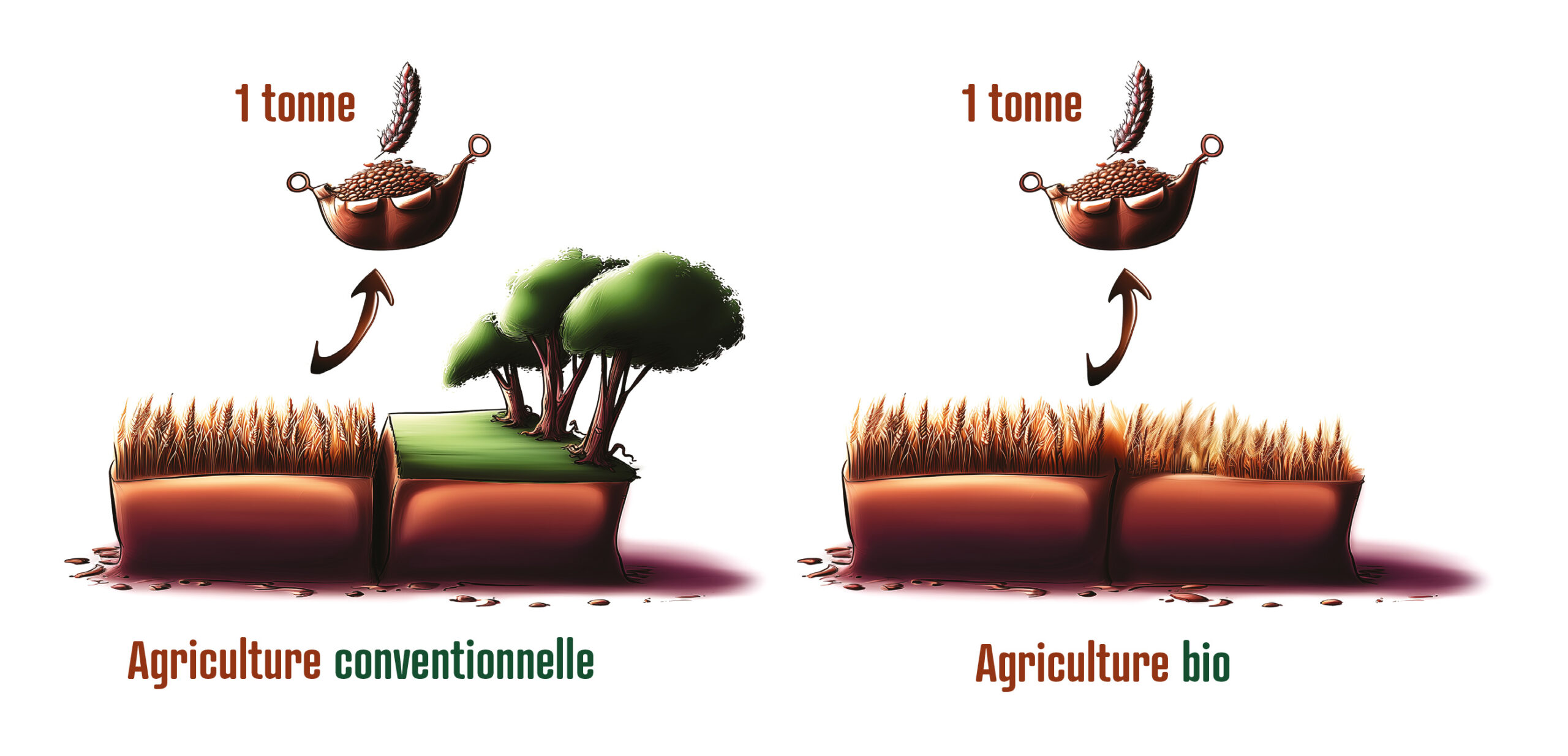

Le problème de fond : les rendements

En raison des contraintes du cahier des charges, la productivité de l’agriculture biologique prend, c’est la loi du label, du plomb dans l’aile. En moyenne, les rendements y sont 20 à 30 % plus faibles qu’en conventionnel, et parfois beaucoup plus dans certaines cultures (jusqu’à -60 % pour les céréales, par exemple). Ce déficit de rendement pose un double problème : économique, bien sûr, mais aussi écologique.

Pourquoi ? Parce que la principale cause d’érosion de la biodiversité, ne provient pas de l’agriculture en soi, mais de l’extension des terres qu’elle exploite. Or, à production constante, moins l’hectare est efficient, plus on a besoin de surface. Résultat : une généralisation du bio pourrait conduire, paradoxalement, à grignoter davantage d’espaces naturels.

C’est d’ailleurs l’un des principaux avertissements de l’IPBES (le « GIEC de la biodiversité ») dans ses rapports. L’agriculture biologique y est peu citée comme levier majeur, car ses effets bénéfiques sont annulés — voire retournés — par la perte de productivité qu’elle induit.

Climat : même constat

Le GIEC, de son côté, tient un discours assez similaire. Si l’on regarde les émissions par hectare, avantage au bio. Mais si l’on raisonne en émissions par unité de production – ce qui est la logique – alors l’écart se réduit, voire s’inverse dans la majorité des cas.

Enfin, les bénéfices du bio sur les gaz à effet de serre reposent en grande partie sur l’utilisation d’effluents d’élevage — une ressource à la fois limitée et convoitée. Une généralisation du bio poserait donc problème : il n’y en aurait pas pour tout le monde. Et déjà aujourd’hui, leur captation par le bio prive parfois le conventionnel, contraint de recourir à des engrais de synthèse pour compenser.

Une piste parmi d’autres, pas la panacée

Les baisses de rendement de l’agriculture biologique sont, sauf exceptions, comme dans le maraîchage ou la viticulture, un handicap rédhibitoire. Elles conduisent, en réalité, à des performances environnementales inférieures par kilogramme de nourriture produite, comparées à l’agriculture conventionnelle, et à un besoin en surface cultivée plus important.

Certaines pratiques issues du bio peuvent toutefois contribuer à une transition vers une alimentation plus durable, à condition de ne pas sacraliser le label.

Car à force de tout miser sur le bio, on en oublie d’autres leviers, parfois plus efficaces mais moins « sexy » médiatiquement : agriculture de conservation, sélection variétale, outils de précision, techniques culturales simplifiées, agroforesterie, amélioration génomique…

La vérité, c’est que l’agriculture de demain ne sera ni 100 % bio, ni 100 % conventionnelle. Elle sera — espérons-le — 100 % pragmatique.