La décision du Conseil constitutionnel concernant la loi Duplomb était attendue avec fébrilité, autant par les défenseurs du texte que par ses contempteurs. Elle est tombée le jeudi 7 août et ne semble contenter personne, tout en posant des questions dont la portée dépasse son contenu. Validée dans ses grandes lignes, son article le plus polémique a néanmoins été censuré, non dans son principe — la possibilité de réintroduction partielle d’un néonicotinoïde (NNI), l’acétamipride —, mais dans les modalités jugées trop lâches d’encadrement des licences pouvant être accordées à cette fin.

Selon le camp d’où vient l’analyse, le verdict des Sages de la rue de Montpensier donne lieu à des interprétations aussi variées que parfois fantaisistes. Pour certains de ses adversaires, comme les Insoumis, il s’agirait d’une « victoire » obtenue « grâce à une mobilisation populaire extraordinaire », ainsi que l’a posté sur X Manuel Bompard, coordinateur de LFI. Une conception assez étrange du travail des constitutionnalistes, censés se fonder sur la seule vérification de la conformité juridique des textes qui leur sont soumis. Mais pas forcément inexacte, hélas. Nous y reviendrons. Mais, pour la plupart à gauche, la confirmation de l’essentiel du texte reste une source de colère ; Marine Tondelier allant jusqu’à qualifier la loi — pourtant votée par le Parlement après une vague d’obstruction de l’opposition, à laquelle elle a pris part — d’« illégitime ». Même alarmisme du côté de certaines associations, comme la Fondation Terre de Liens, qui voient d’un mauvais œil la possibilité offerte aux agriculteurs « de renouer avec la compétitivité en agrandissant leurs exploitations » (sic) — une version polie du « J’en ai rien à péter de la rentabilité [des agriculteurs] » de Sandrine Rousseau. Preuve que, pour ce camp, le combat ne fait que commencer, en dépit de la volonté d’Emmanuel Macron de promulguer rapidement la loi expurgée des articles censurés.

À droite, et parmi les plus fervents défenseurs du texte, l’analyse de cette censure très relative ne s’embarrasse pas davantage de rigueur. Entre un Laurent Wauquiez qui dénonce « l’ingérence du Conseil constitutionnel sur la loi Duplomb ! », tout en ayant voté pour la constitutionnalisation de la Charte de l’environnement justifiant la décision des Sages, et une Marine Le Pen accusant la juridiction suprême de se comporter « comme un législateur alors qu’[elle] n’en détient pas la légitimité démocratique », l’approximation est à la fête. Le mot « illégitime » utilisé par Marine Tondelier pour qualifier la loi est également repris à droite, cette fois pour désigner la censure. Et pourtant, il y aurait tant à dire de cette décision.

La charte de la précaution

Elle s’appuie sur la Charte de l’environnement (et son principe de précaution), annoncée par Jacques Chirac en 2001, puis intégrée au bloc de constitutionnalité en 2005. Ce qui se tient en droit. Même si, dans la loi, l’usage de l’acétamipride avait été très largement limité, les Sages ont estimé que « faute d’encadrement suffisant, les dispositions déférées méconnaissaient le cadre défini par […] la Charte… ». Il est notamment question de la largesse d’interprétation laissée aux préfets pour octroyer les autorisations permettant d’utiliser le NNI en question, ainsi que de la temporalité de cet usage. Même si les syndicats agricoles, comme la FNSEA — qui prend acte de la décision avec une certaine retenue —, ou l’Association nationale pommes poires (ANPP), critiquent sévèrement la censure, ils y voient aussi quelques motifs d’espoir pour l’avenir. Ce qui est également – de manière relative – notre cas, ainsi que celui du spécialiste des questions agricoles et environnementales Gil Rivière-Wekstein. Car, finalement, le Conseil constitutionnel ne remet pas tant en cause l’usage dérogatoire de l’acétamipride que la rédaction approximative d’une loi conçue dans l’urgence pour répondre à la colère légitime des agriculteurs, en particulier ceux dont les filières ont été largement impactées par l’interdiction des NNI : betteraves (sucre), noisettes, poires, etc. On notera qu’il aurait été plus judicieux d’éviter, auparavant, de recourir à une loi — difficile à modifier une fois adoptée — pour interdire l’acétamipride, alors que la voie réglementaire l’autorisait. Le Conseil « fournit au législateur le mode d’emploi pour les prochaines demandes de dérogation. Les cartes sont donc désormais entre les mains du gouvernement et de ceux qui souhaitent défendre notre agriculture », comme le note Gil Rivière-Wekstein. Une nuance bien comprise par Laurent Duplomb, l’artisan du texte, mais aussi par nombre de ses détracteurs. Rien n’empêche en effet les parlementaires — comme le souhaitent le sénateur Duplomb, la FNSEA et les autres acteurs des filières concernées — de reprendre le travail législatif en s’appuyant sur les recommandations de l’institution de la rue de Montpensier afin de permettre la réintroduction très encadrée du NNI.

Quand le droit plie face aux influenceurs

Hélas, en théorie seulement. Car la violence du débat militant qui accompagne cette possibilité — entre pétition populaire mal informée, raids d’intimidation sur les réseaux, menaces plus ou moins directes contre les élus et messages médiatiques ignorants de la science — la rend risquée pour ceux qui voudraient la défendre. Et cela, le Conseil constitutionnel ne pouvait l’ignorer.

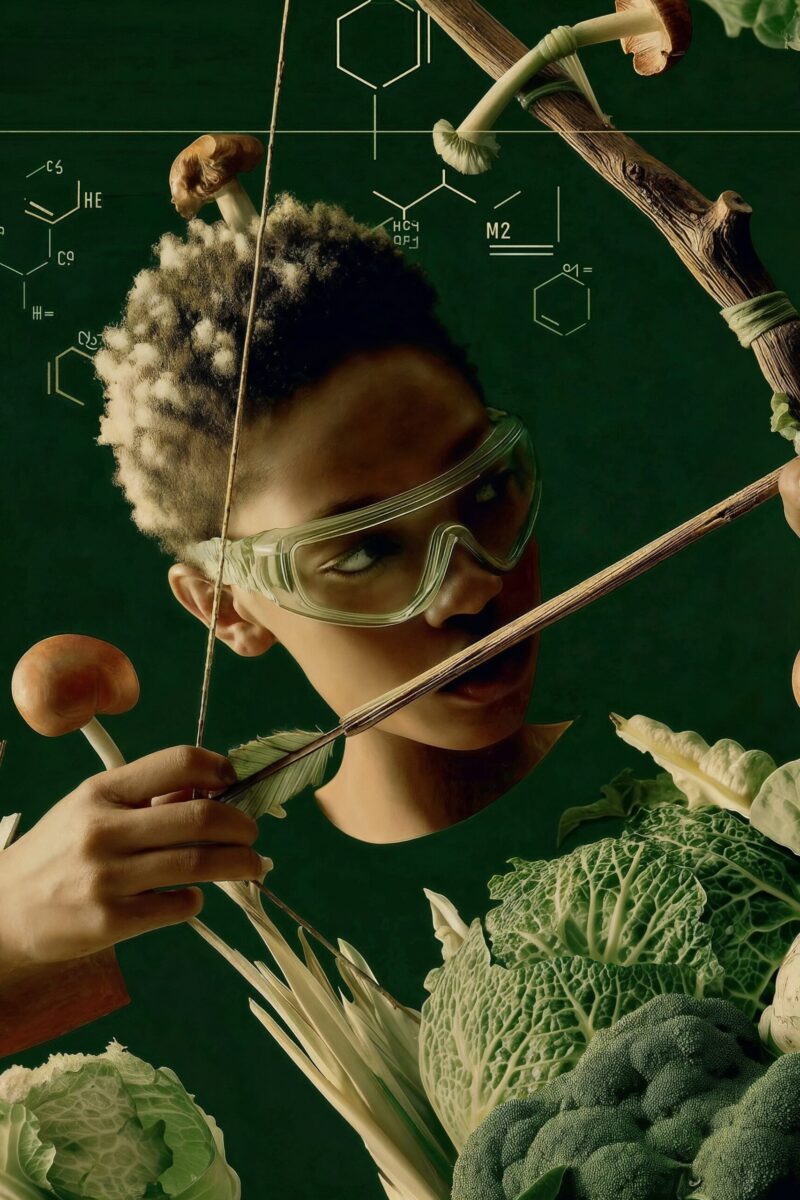

On peut alors revenir à la déclaration déjà citée de Manuel Bompard se félicitant du rôle joué par la « mobilisation populaire ». Car cette mobilisation a clairement participé à la décision de censurer l’article sur l’acétamipride, indexant en partie le droit sur l’influence de ceux qui le contestent, et faisant fléchir le pouvoir législatif face à celui des followers. Une définition chimiquement pure du populisme. D’autant que le Conseil s’est appuyé sur un grand nombre de contributions extérieures (19) au fort poids médiatique pour fonder son avis, allant de la Ligue des droits de l’homme aux militants de Générations futures, en passant par des associations d’apiculteurs et de médecins, mais sans consultation scientifique. Or il convient de rappeler qu’aucune étude ne valide le caractère cancérogène de l’acétamipride, contrairement à ce qu’affirment nombre des intervenants consultés — même si, comme tout néonicotinoïde, le produit est toxique, mais relativement sûr lorsqu’il est utilisé conformément aux recommandations d’usage. Le Conseil parle pourtant d’un « consensus scientifique » censé montrer les capacités tumorales du produit pour appuyer son jugement, alors, qu’encore une fois, cette assertion est une pure fable, ce qui interroge, pour ne pas dire plus. Mais la cerise sur le gâteau, témoignant de l’absurdité de la censure du CC, est livrée par… lui-même. Celui qui a validé la loi du 14 décembre 2020, qui autorisait, à titre dérogatoire, l’usage de semences de betteraves sucrières traitées avec certains néonicotinoïdes alors interdits à peu près partout dans cette Europe où l’acétamipride est en revanche autorisée. Ce qui témoigne de l’aspect populiste et politique de la décision.

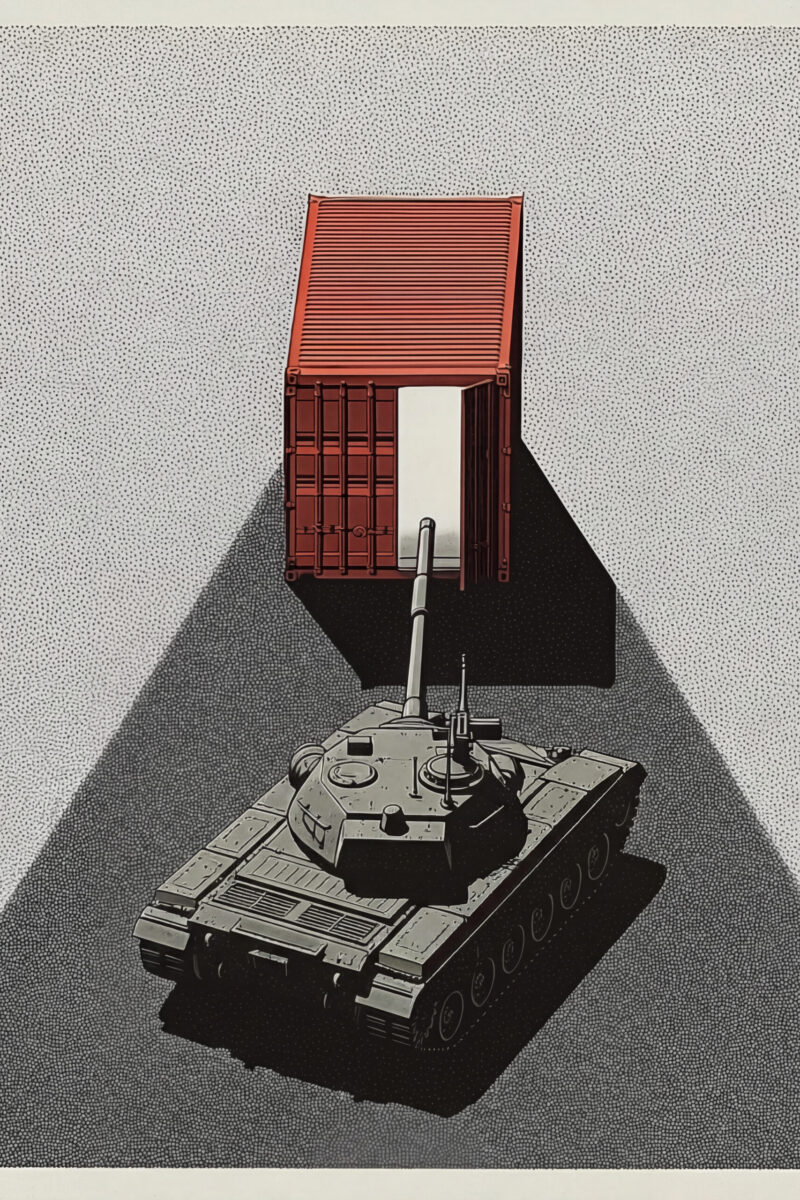

Au final, en plus de son incohérence, celle-ci ouvre un boulevard aux produits agricoles de nos voisins européens, tous traités avec le NNI honni, et parfois avec d’autres plus contestés (imidaclopride, thiaméthoxame, clothianidine, thiaclopride, ayant obtenus des dérogations pour des usages précis), ne préservant pas la santé des consommateurs et soumettant nos agriculteurs à une concurrence déloyale pouvant menacer leur survie. Qu’importe pour des écologistes peu soucieux du réel. Les agriculteurs ne doivent pas être dupes : interdire les produits étrangers qui les utiliseraient, comme le demande Marine Tondelier, est tout simplement impossible, sauf à sortir de l’UE, puisque cela contreviendrait à la libre circulation des biens, qui en est l‘un de ses fondements.

Même si la raison l’emportera peut-être lors de prochains travaux législatifs — sans doute largement retardés par la vigueur de l’obstruction des adversaires de la loi et de leurs relais d’influence, nombreux et bien organisés —, les agriculteurs concernés vont continuer de voir leurs rendements diminuer… et nos voisins en profiter.

Est-ce bien raisonnable ?