Depuis le président Monroe et sa doctrine isolationniste édictée en 1823, jusqu’à Donald Trump, les États-Unis ne cessent de brandir leur volonté de ne pas intervenir dans les affaires du monde pour mieux… faire exactement le contraire.

Souvenez-vous : Trump a fait campagne sur la volonté de l’Amérique de ne plus s’impliquer dans des guerres à l’étranger, ou tout au moins de ne pas en déclencher.

Il a d’ailleurs abondamment reproché à Barack Obama d’être un président belliqueux, notamment pour ses interventions au Moyen-Orient. Ironie, quand tu nous tiens : on se souvient même qu’il l’accusait, en 2011, d’être à la fois faible et inefficace et de vouloir « déclencher une guerre en Iran pour se faire réélire ».

America First

Tant d’un point de vue commercial, stratégique, politique que militaire, pour Trump c’est America First, l’Amérique d’abord. Cette posture, marquée par la défiance envers les alliances traditionnelles, l’a poussé à se retirer de nombre d’entre elles. Si l’on pense, entre autres, à l’accord de Paris sur le climat, à celui sur le nucléaire iranien, à l’OMS (retrait annulé par Joe Biden), à l’UNESCO, comme au Partenariat transpacifique de libre-échange avec une partie de l’Asie et de l’Océanie. Elle est associée à une volonté de voir l’Europe se charger de sa propre défense, marquant une rupture avec le rôle traditionnel de garant de la sécurité du monde que les États-Unis jouaient depuis le dernier conflit mondial.

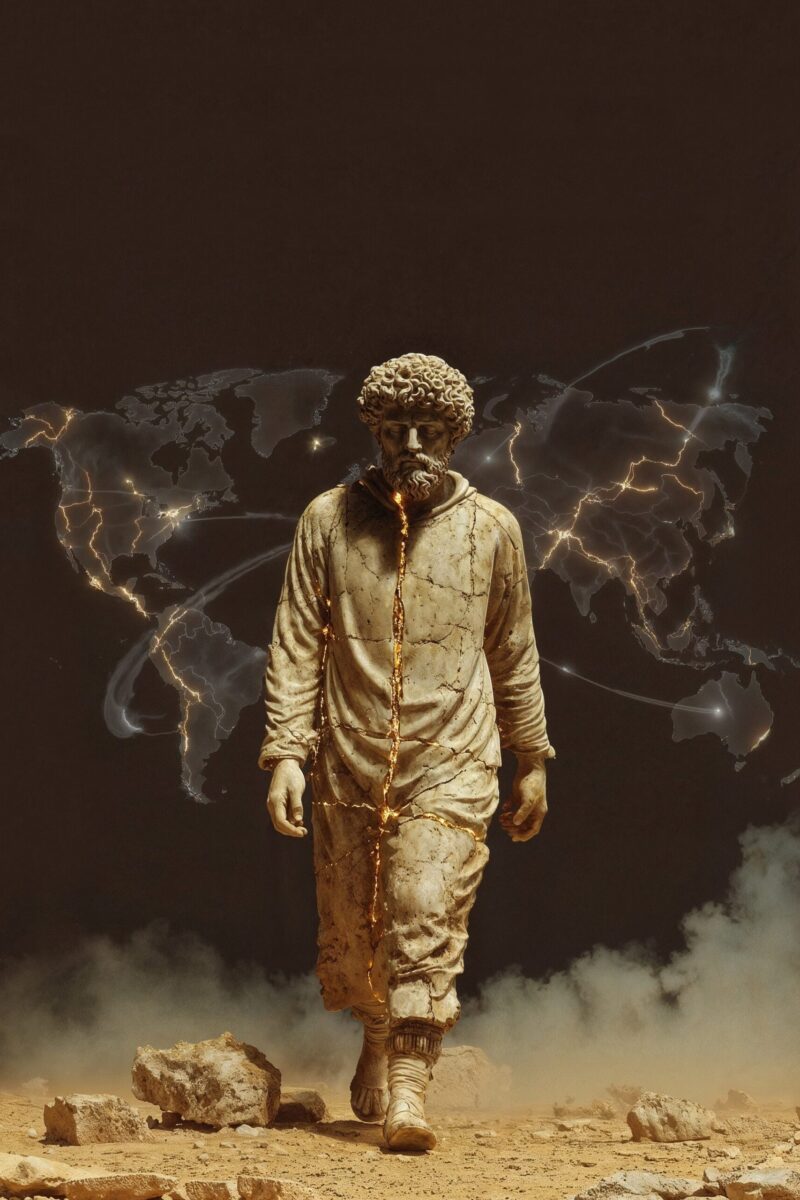

Ce choix s’inscrit dans la droite ligne d’un principe d’isolationnisme politique datant de la première partie du XIXe siècle, qui énonce que les États-Unis n’interviendraient plus dans les affaires du monde, hormis dans sa propre zone d’influence et si ses intérêts étaient en jeu : la doctrine Monroe. Ce principe théorisé en 1823 par James Monroe, le cinquième président américain, avance que toute intervention européenne dans l’hémisphère occidental serait considérée comme une menace pour la sécurité du pays (qui, on le rappelle, s’était libéré du joug britannique moins d’un demi-siècle auparavant).

On y va, on n’y va pas : de Washington à Roosevelt, l’isolationnisme à géométrie variable

J’approfondisLes États-Unis n’ayant jamais été à une contradiction près, cet isolationnisme n’entrava en rien ses aspirations expansionnistes. Une stratégie fondée sur l’élargissement frénétique de ses frontières à grands coups de chemins de fer, de pionniers en chariots bâchés, d’extermination des Indiens et de guerres avec ses voisins – fussent-ils européens. En effet, la doctrine Monroe n’empêcha pas la guerre contre le Mexique (1846-1848) qui déboucha sur l’annexion du Texas et de la Californie, ni celle contre l’Espagne en 1898, qui fit des États-Unis une véritable puissance impériale : Cuba, Porto Rico, les Philippines et Guam passant alors dans le giron américain. C’est d’ailleurs depuis cette victoire que le pays contrôle la fameuse base militaire cubaine de Guantanamo.

Cet isolationnisme à géométrie variable se retrouve maintenant dans la politique de Donald Trump. Il claironne sa fidélité à la doctrine Monroe, tout en lui donnant de grands coups de canif depuis le début de son second mandat : en ordonnant des frappes contre les Houthis au Yémen, en Somalie contre l’État Islamique et contre le régime iranien et ses installations nucléaires. Aujourd’hui comme au XIXe siècle, les grands principes finissent toujours par se heurter à la réalité et à ses impératifs.

En 1904, Theodore Roosevelt énonça ce qui sera nommé le « corollaire Roosevelt » pour justifier l’interventionnisme américain en dépit de la doctrine Monroe : « L’injustice chronique ou l’impuissance conduisant à un relâchement général des règles de la société civilisée peut, au bout du compte, exiger, en Amérique ou ailleurs, l’intervention d’une nation civilisée et, dans l’hémisphère occidental, l’adhésion des États-Unis à la doctrine de Monroe peut forcer les États-Unis, bien qu’à contrecœur, dans des cas flagrants d’injustice et d’impuissance, à exercer un pouvoir de police international », prononça-t-il dans un discours resté célèbre, le 6 décembre 1904, à l’occasion de la troisième session du 58è Congrès des États-Unis. Un changement de paradigme largement reproduit depuis. La preuve par Trump.

Une diplomatie de mâle alpha

Si l’actuel président américain entend officiellement limiter l’interventionnisme, il ne renonce pas pour autant à une diplomatie offensive qui semble un peu saugrenue à notre époque. Elle n’est pas sans rappeler la théorie de « Destinée manifeste » qui prévalait en Amérique au XIXe siècle et servait de justification à l’agrandissement du territoire d’un océan à l’autre. La tentation d’annexer le Groenland pour des raisons aussi stratégiques que minérales en est une bonne illustration. Tout comme l’annonce, lors de son discours d’investiture, de sa volonté de reprendre le contrôle du canal de Panama, ou l’évocation répétée d’un Canada qui deviendrait le 51e État américain. Toutes ces intentions s’inscrivent symboliquement dans une continuité expansionniste digne de l’Amérique de la conquête de l’Ouest.

Mais l’action trumpiste marque néanmoins une différence avec celle de ses prédécesseurs. Elle exprime davantage une forme de diplomatie de mâle alpha, qui menace beaucoup pour obtenir peu, et dont les visées sont avant tout économiques.

Là où la doctrine Monroe invoquait la non-ingérence européenne pour mieux asseoir une influence américaine naissante, Trump revendique une Amérique forte, indépendante, recentrée sur elle-même et dégagée des contraintes de l’ordre international. Cette Amérique-là, il la veut avant tout commerçante et commerciale ; la guerre n’est pas son affaire. S’il était philosophe, il dirait sans doute qu’il nous faut cultiver notre jardin — mais c’est un businessman, alors c’est, encore et toujours, America First. Mais aussi Americarmy, avec un budget militaire en hausse de 13% en 2026, dont une grande part de dépenses discrétionnaires. Alors, que vaut la promesse d’un pacifisme menaçant, qui, adepte du « en même temps », affûte ses armes ?