« Les populations de vertébrés sauvages ont décliné de 73 % en cinquante ans », titrait Le Monde en octobre 2024. Un chiffre alarmant, repris en boucle par de nombreux médias. Mais d’où vient-il ? Que signifie-t-il vraiment ? Et surtout : est-ce si simple de compter le vivant ?

Recenser les pandas géants n’est déjà pas une sinécure. Ces animaux emblématiques sont pourtant gros, lents et confinés à une zone géographique bien délimitée des montagnes du centre de la Chine. Lors du dernier recensement, les autorités ont estimé leur population à 1 864 individus à l’état sauvage. Un chiffre précis… en apparence. Depuis, certains pandas sont nés, d’autres sont morts, et quelques-uns échappent toujours aux radars. Alors imaginez compter toutes les formes de vie sur Terre, du virus microscopique au séquoia géant. L’exercice devient vertigineux.

On l’a vu, dans un seul gramme de sol, on peut trouver jusqu’à un milliard de bactéries, réparties en plusieurs millions d’espèces. Compter la biodiversité n’a donc rien d’une simple opération de dénombrement : c’est un défi scientifique, technologique et quasi philosophique. C’est vouloir réaliser un puzzle dont on n’a qu’une toute petite partie des pièces.

Les multiples façons de compter la vie

Les scientifiques disposent d’un arsenal impressionnant de méthodes pour tenter d’y voir clair dans le foisonnement du vivant. Certaines reposent sur le bon vieux travail de terrain : observer, capturer, noter.

Les inventaires exhaustifs restent possibles pour quelques espèces emblématiques, comme le panda, d’autres grands mammifères ou encore certains arbres d’une parcelle forestière. Mais la plupart du temps, on doit se contenter d’échantillons représentatifs. On compte ce qu’il y a dans un carré de terrain (un quadrat) ou le long d’une ligne (un transect), puis on extrapole.

Pour les animaux particulièrement mobiles, on utilise la méthode « capture-marquage-recapture ». On attrape quelques individus, on les marque, puis on observe la proportion d’individus marqués lors d’une seconde capture. Une formule statistique permet alors d’estimer la population totale. Outre la mobilité, d’autres facteurs rendent ces approches de terrain compliquées : la taille (microbe ou baleine), le milieu (montagne, canopée, abysses, sol, air, désert, etc.), le mode de vie (diurne ou nocturne), la discrétion ou encore la taille de la population.

Heureusement, de nouvelles technologies viennent en renfort. Grâce à l’ADN environnemental, on peut aujourd’hui identifier les espèces présentes dans un lac en analysant simplement un échantillon d’eau. Des méthodes encore en développement sont même basées sur l’ADN retrouvé dans l’air ambiant. Chaque être vivant laisse en effet derrière lui une trace génétique, et le séquençage permet de dresser un inventaire invisible. Le barcoding génétique, lui, fonctionne comme un code-barres moléculaire : une courte séquence d’ADN suffit pour reconnaître une espèce. Quant aux drones et satellites, ils repèrent la déforestation ou les troupeaux d’éléphants. La bioacoustique, enfin, alliée à l’IA, analyse les sons de la nature pour identifier près de 15 000 espèces — oiseaux, amphibiens, mammifères, insectes — y compris sous l’eau comme sur les récifs coralliens.

Les angles morts du suivi de la biodiversité

Mais même armés des meilleurs outils, les scientifiques avancent à tâtons. Le suivi de la biodiversité souffre de biais profonds.

Le premier est un biais taxonomique. On mesure surtout ce qu’on connaît. Les mammifères, les oiseaux ou les poissons, visibles et charismatiques, sont abondamment suivis. Mais le reste du vivant — insectes, champignons, micro-organismes du sol — demeure largement dans l’ombre. Or, ces êtres invisibles constituent l’essentiel de la biodiversité et assurent le fonctionnement même des écosystèmes.

Ensuite s’ajoute un biais géographique. Les données se concentrent dans les régions où se trouvent les chercheurs, en Europe et en Amérique du Nord. À l’inverse, les véritables « hotspots » de biodiversité — forêts tropicales, récifs coralliens, zones humides d’Asie du Sud — sont souvent sous-échantillonnés, faute de moyens, d’accès ou de stabilité politique.

Le dernier biais est économique et médiatique. Surveiller un éléphant rapporte plus d’attention (et de financements) que d’étudier une colonie de fourmis. À l’arrivée, notre vision du vivant reste partielle, déséquilibrée, voire franchement déformée.

Prendre le pouls du vivant : un casse-tête ?

Mesurer la biodiversité, c’est vouloir résumer un monde infiniment complexe en quelques chiffres. Mais que mesure-t-on, au juste ? Le nombre d’espèces ? Leur abondance ? Leur répartition ? Tout cela à la fois ?

La difficulté tient aussi au fait qu’une large part du vivant nous échappe encore. On estime que seules 20 % des espèces ont été décrites, et personne ne sait combien il en reste à découvrir. À cela s’ajoute une évidence que l’on oublie souvent : les extinctions font partie de l’histoire naturelle. Environ 99 % des espèces ayant jamais vécu sur Terre ont disparu bien avant que l’humanité ne songe à compter quoi que ce soit.

Comparer les dynamiques entre groupes d’espèces relève donc du casse-tête. Une hausse des populations de loups en Europe compense-t-elle la disparition des orangs-outans en Indonésie ? Et si les mammifères se portent mieux, cela suffit-il à relativiser le déclin des amphibiens ?

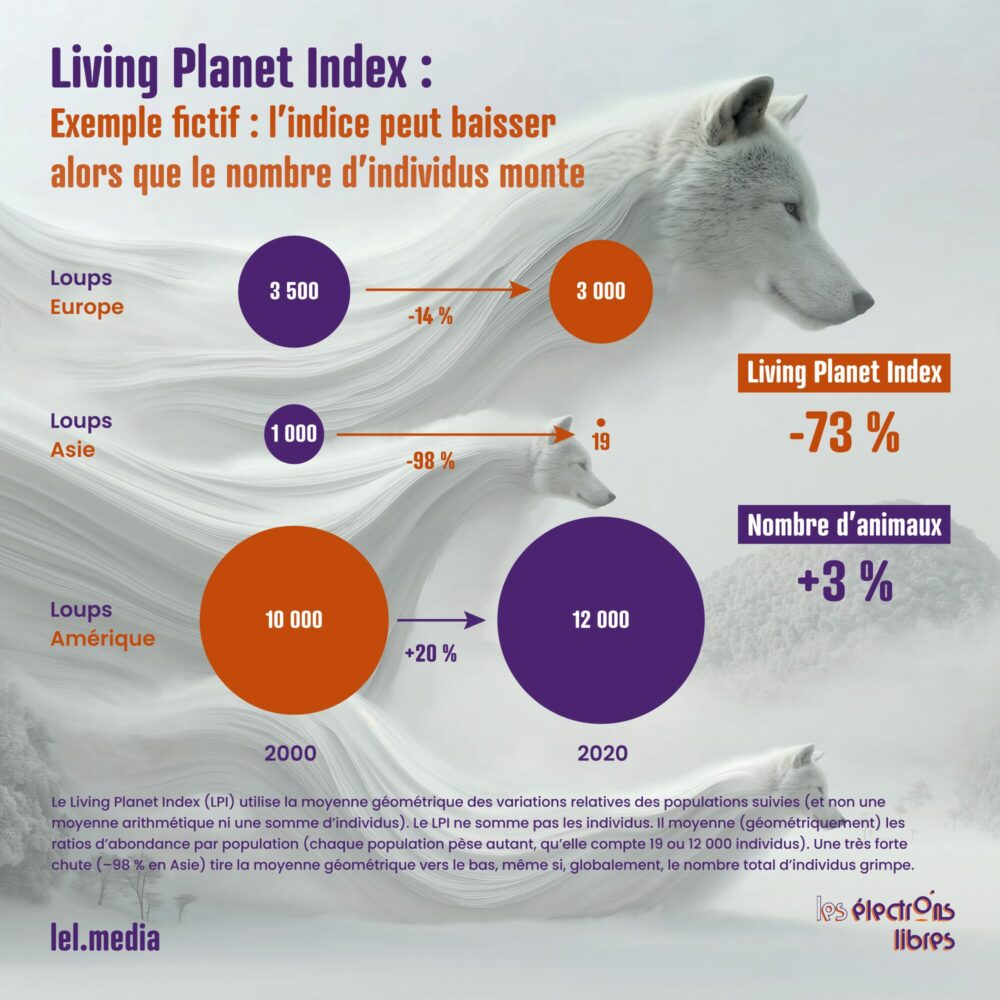

Le Living Planet Index : une compréhension en voie d’extinction

Pour tenter de synthétiser un monde foisonnant, le Living Planet Index (LPI), piloté par le WWF et la Zoological Society of London, combine les données de près de 35 000 populations animales. C’est de là que provient notre fameux chiffre choc de –73 % depuis 1970. Le résultat est spectaculaire, mais il est souvent mal interprété. Il ne signifie pas que 73 % des vertébrés sauvages ont disparu, contrairement à ce que l’on lit régulièrement. Il signifie que, parmi les 35 000 populations suivies, la baisse moyenne — calculée sans tenir compte de leur taille respective — a été de 73 %. Une nuance essentielle.

Une étude a montré que la méthode de calcul du LPI est beaucoup plus sensible aux baisses qu’aux hausses. Cette asymétrie donne un poids disproportionné à un petit nombre de populations en déclin très prononcé, ce qui tire la tendance globale vers le bas. Quant au biais géographique déjà évoqué, il fait que l’indice reflète surtout les régions du monde où les données sont abondantes, pas nécessairement celles où la biodiversité est la plus riche. Dit autrement : on mesure ce que l’on sait compter, pas forcément ce qui compte le plus.

La communauté scientifique elle-même appelle désormais à manier le LPI avec prudence. Ce n’est pas le thermomètre de la biodiversité mondiale, mais un outil utile parmi d’autres, avec ses forces, ses angles morts et ses limites.

La Liste rouge de l’UICN

Créée en 1964, la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est aujourd’hui la référence mondiale pour évaluer le risque d’extinction des espèces. Elle recense plus de 170 000 espèces évaluées et les classe dans neuf catégories, de « Préoccupation mineure » à « Éteinte », selon un protocole standardisé reposant sur cinq critères officiels (A à E) : ampleur du déclin, taille de la population, aire de répartition, fragmentation de l’habitat et probabilité d’extinction modélisée. Ce cadre homogène, validé par des experts internationaux, est utilisé par les chercheurs, les ONG et les gouvernements pour dresser un aperçu global de l’état du vivant et orienter les priorités de conservation.

La Liste rouge reflète les connaissances disponibles, qui restent très inégales selon les groupes taxonomiques, et souffre des mêmes biais que les autres indicateurs. Sa catégorisation est aussi volontairement prudente. Une species peut entrer rapidement dans une catégorie menacée dès qu’un seuil de déclin est franchi, mais en sortir exige des preuves robustes d’amélioration durable, mesurées sur dix ans ou trois générations. À cela s’ajoute un effet d’attention : les espèces en progression sont souvent moins suivies que celles en difficulté, ce qui peut retarder la validation de leur amélioration.

La mesure de la vie, entre science et humilité

Compter la biodiversité, ce n’est pas seulement accumuler des données : c’est tenter de comprendre les équilibres du vivant et d’en suivre les transformations. Les biais sont réels, les incertitudes nombreuses, mais ces travaux restent indispensables pour éclairer les décisions publiques, orienter la conservation et éviter que l’action écologique ne s’engage sur de fausses pistes.

En matière de biodiversité, les chiffres sont des balises, pas des certitudes. Ils exigent de la méthode, de la prudence et une véritable humilité devant la complexité du vivant.