Depuis plus de deux ans, le feuilleton du chantier de l’autoroute A69 cristallise les tensions. Ce week-end encore, une “turboteuf” s’est tenue au château de Scopont, lieu de convergence des luttes entre écologistes radicaux, drapeaux palestiniens et châtelain en détresse. L’occasion de faire le point sur les arguments des uns et des autres autour de cette autoroute mal aimée.

Un serpent de mer…

L’autoroute A69, c’est ce tronçon à 2 × 2 voies de 53 km en construction destiné à relier l’A68 (près de Toulouse) à la rocade de Castres. L’idée d’une liaison rapide remonte à la fin des années 1990. Le bassin Castres–Mazamet, qui compte environ 100 000 habitants et 50 000 emplois, est le seul de cette taille à ne bénéficier ni d’une autoroute, ni d’une ligne TGV. La RN126, route nationale étroite et sinueuse, y est régulièrement saturée et accidentogène.

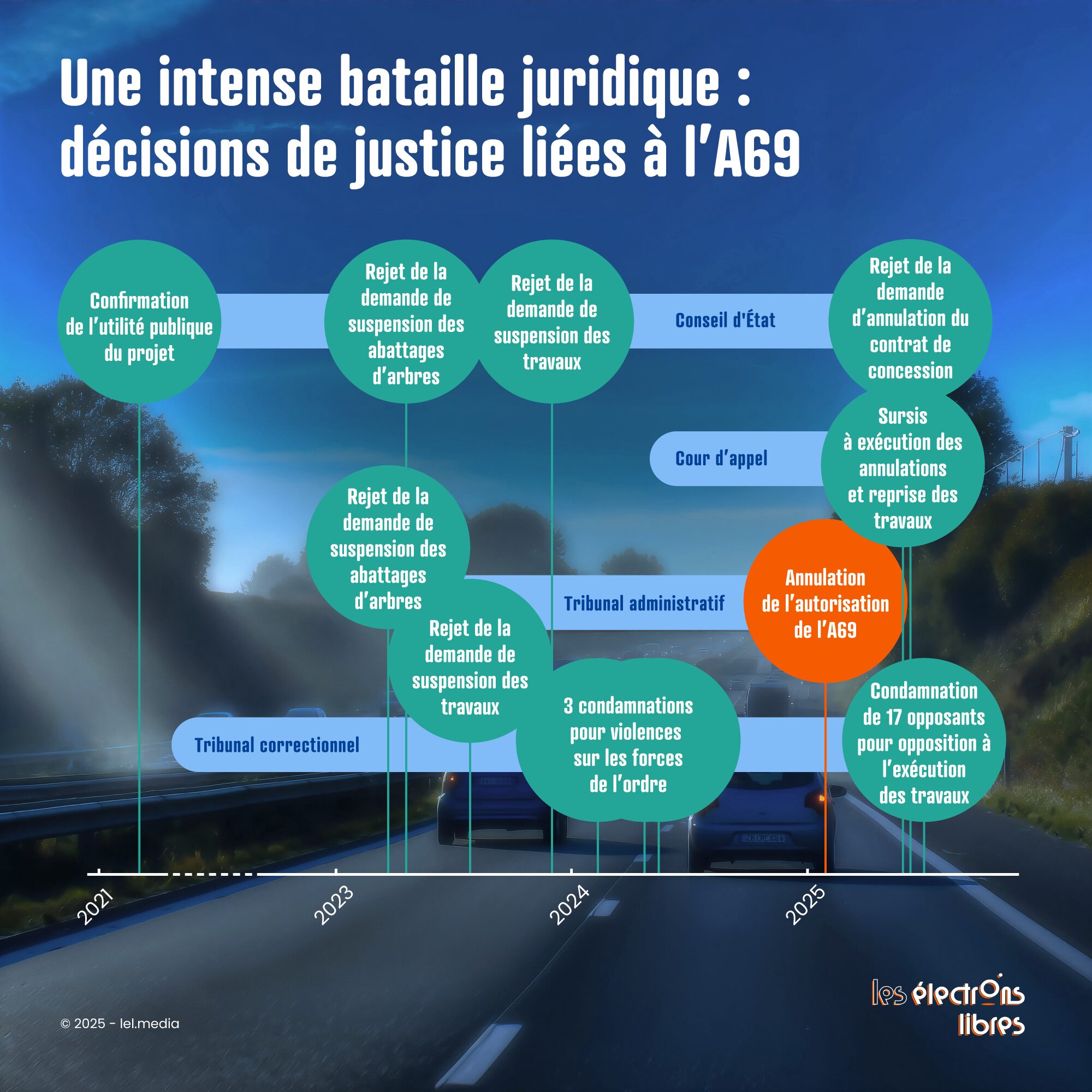

Plusieurs options sont envisagées avant que l’option autoroutière ne soit retenue en 2014. Financé à 77 % par le concessionnaire privé ATOSCA, le projet obtient un avis favorable lors de l’enquête publique (plus de 15 000 pages), puis une Déclaration d’Utilité Publique en 2018. Les travaux, démarrés en 2023, sont suspendus en février 2025 à la suite d’un recours administratif, puis relancés au printemps, au grand dam des opposants.

… devenu symbole à abattre

Car, très vite, l’A69 est devenue la cible privilégiée des écologistes et de leurs relais politiques. En 2023, à peine les travaux lancés, plusieurs associations ont déposé un recours contre les autorisations environnementales, dans l’espoir d’obtenir la suspension du chantier, voire son abandon pur et simple.

Se sont alors enchaînées occupations du chantier, manifestations “festives”, tribunes collectives et actions judiciaires. Avec, en tête de gondole de la contestation, des figures militantes de Paris et Toulouse dénonçant un projet “anachronique”, “écocide” ou “climaticide”.

Usant de leur statut comme argument d’autorité, un aréopage de scientifiques “en rébellion” présente notre autoroute comme “le symbole de ce qu’il ne faut plus faire” : — une dénonciation plus incantatoire que factuelle, appelant à “changer nos imaginaires fondés sur la vitesse, l’accélération, l’accumulation”, sans jamais chiffrer les enjeux concrets. Même logique chez Cyril Dion : « Si on n’arrête pas un projet comme l’A69, on va arrêter quoi pour faire face au péril climatique ? ». L’enjeu n’est donc plus l’impact réel du projet, mais la portée symbolique de son abandon. Le résultat importe moins que l’ivresse de l’action.

Écolos des villes et locaux des champs

De quoi alimenter un vrai feuilleton. La preuve : en février 2025, un coup de théâtre remet tout en cause. Le tribunal administratif de Toulouse annule l’autorisation environnementale. Sensible aux arguments des requérants, il estime qu’il n’existe « pas de nécessité impérieuse » à réaliser le projet, et que les bénéfices invoqués — gain de temps, désenclavement, sécurité — ne justifient pas qu’on déroge aux objectifs de conservation de la biodiversité.

Les écologistes des centres-villes crient victoire, exigeant l’arrêt définitif du projet, et font la fête à Toulouse. Depuis Paris, Laurence Tubiana, figure centrale de la diplomatie climatique française, enfonce le clou : “le bassin de Castres n’est pas enclavé”, “l’autoroute n’a pas d’intérêt pour les entreprises”, et “l’intérêt réel du Tarn, c’est de faire face aux sécheresses et aux inondations qu’il subit”.

De quoi nourrir un ressentiment local bien réel : celui alimenté par des gens extérieurs à un territoire, qu’ils ne connaissent pas, expliquant à ses habitants ce qui est bon pour eux. Mépris de classe et paternalisme s’invitent dans la danse.

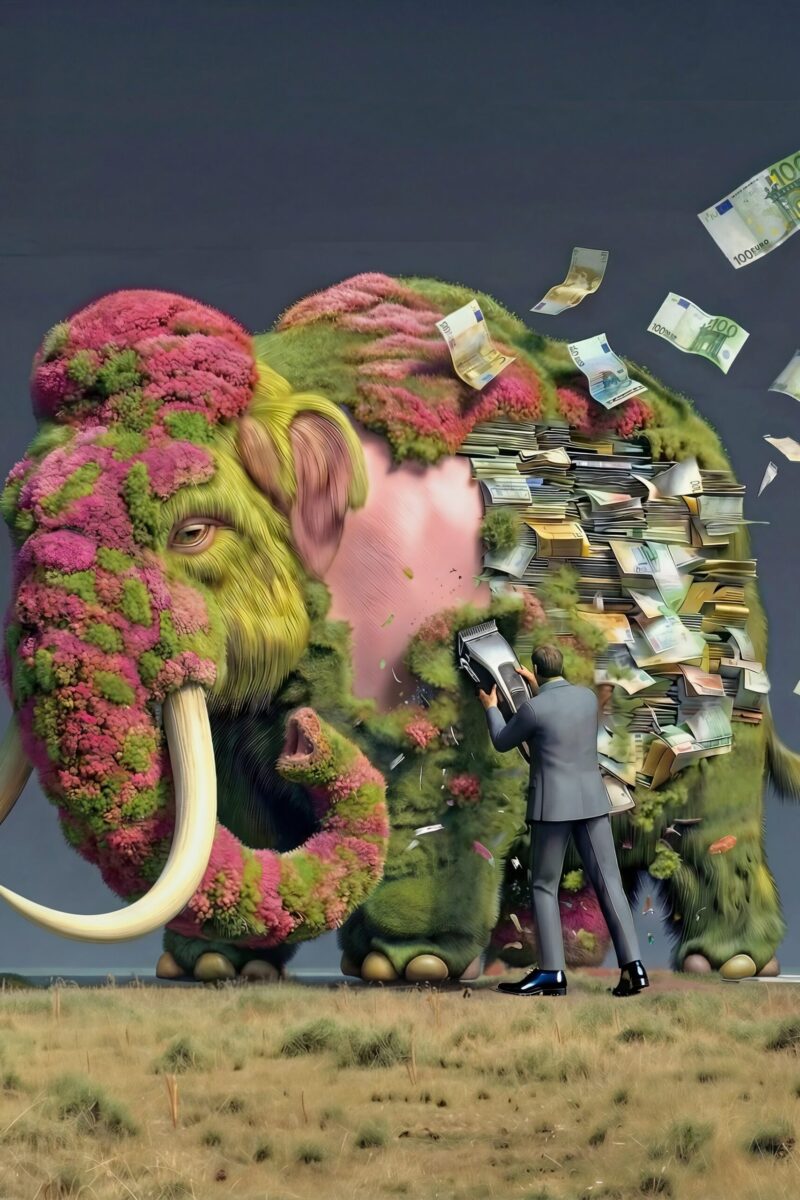

Et quelle alternative leur propose-t-on ? Un projet baptisé « Une autre voie », qui pousse le décalage jusqu’à la caricature : 87 km de véloroute, une “centrale des fertilités”, un “hameau des low-techs”, et à Castres… ”La cité du vélo”. Le tout financé par 100 millions d’euros d’argent public, sans étude d’impact sérieuse ni faisabilité démontrée.

L’A69 en questions

Mais au-delà du bruit d’une minorité militante — 8 Français sur 10 soutiennent les grands projets d’aménagement — des questions légitimes continuent de se poser.

Un projet écocide ?

C’est un fait : comme toute infrastructure, l’A69 a un impact écologique. Elle entraîne l’artificialisation de 300 hectares — 1/9000e de la surface agricole utile française. Le projet prévoit cependant 1 000 hectares de compensations, dont 35 sites écologiques, 200 ouvrages de franchissement pour la faune, et des zones humides reconstituées. Des mesures spécifiques — replantation de haies, déplacements, corridors écologiques — ont été prises pour la préservation des espèces protégées avec un objectif de zéro perte nette. A elles seules, ces mesures environnementales représentent 23 % du coût global.

Un projet anachronique ?

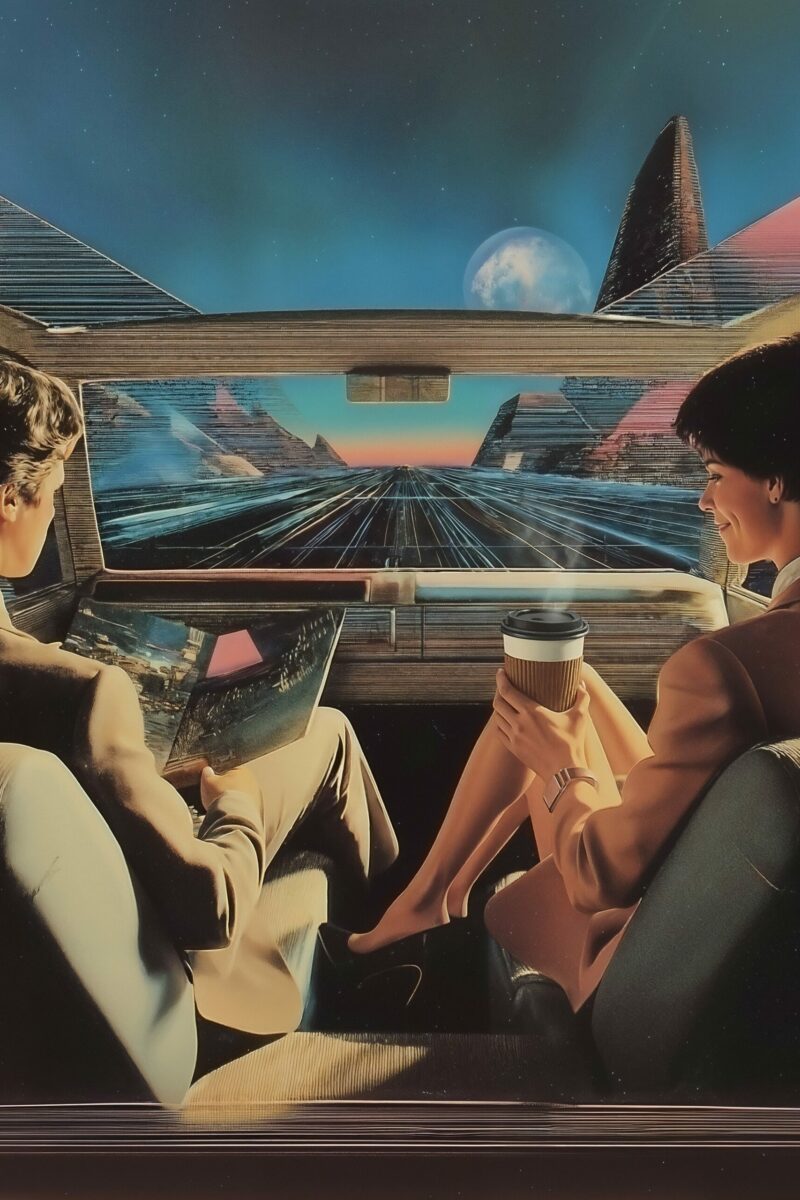

Une des questions qui se posent, concerne la justification d’un projet conçu à la fin du XXe siècle et pensé avant que l’heure de l’urgence écologique sonne de manière aussi assourdissante qu’aujourd’hui. Les opposants dénoncent une infrastructure héritée du temps du “tout-voiture”. Mais ses défenseurs répondent qu’une autoroute bien pensée peut accompagner la transition grâce aux véhicules électriques ou autonomes, au covoiturage, ou à la logistique bas-carbone…

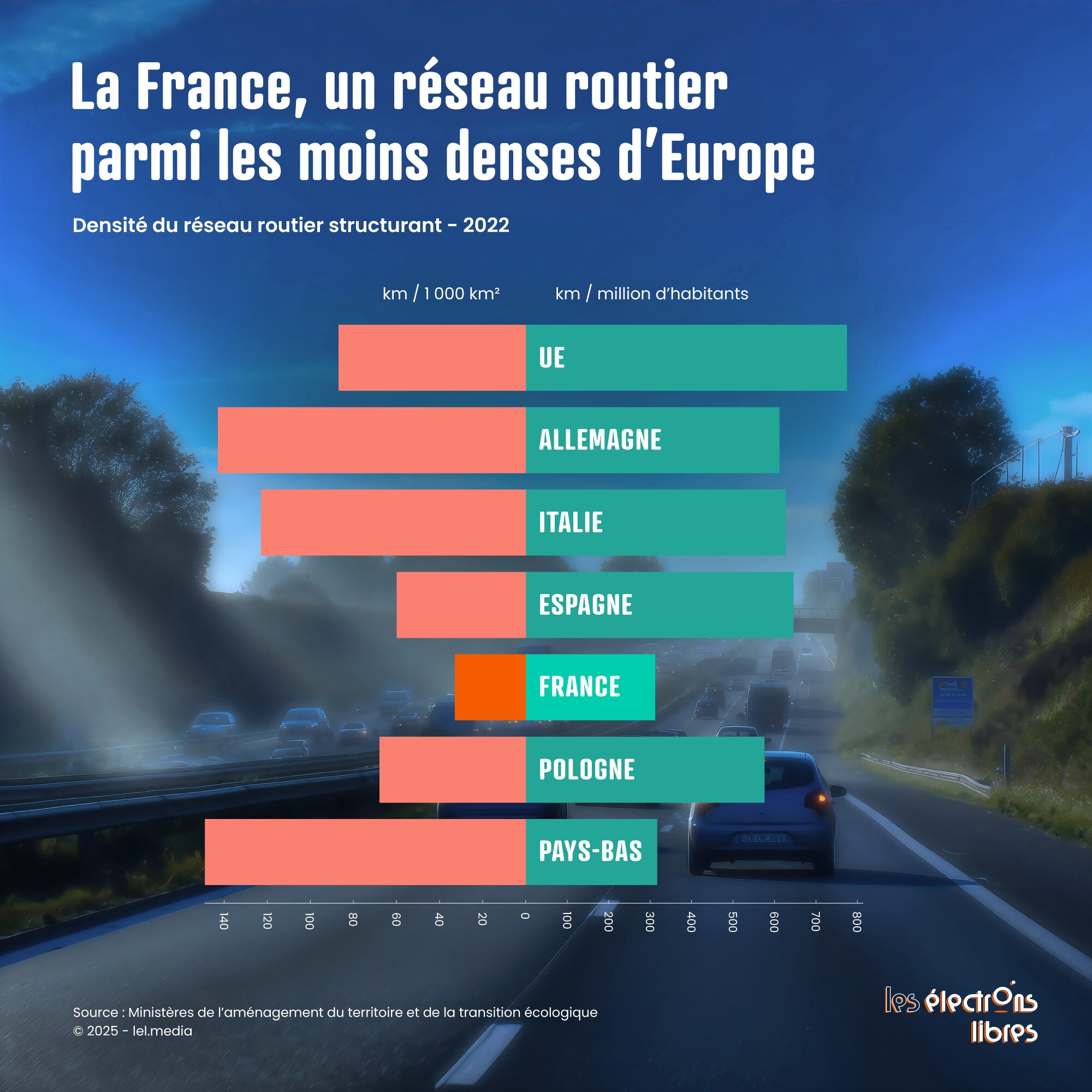

Ils soutiennent que de bonnes routes rendent la mobilité plus fluide, plus sûre, mieux connectée — et donc potentiellement plus sobre. Avec, en toile de fond, un constat souvent oublié : le réseau autoroutier principal français reste, à densité égale de population, l’un des moins développés d’Europe.

Aménager la nationale ?

Comme pour la ligne grande vitesse (LGV) ou le Lyon–Turin, l’alternative mise en avant consiste à moderniser l’existant. Mais les études commandées par les opposants montrent que l’aménagement de la RN126 nécessiterait l’abattage de 1 600 arbres (contre 200 pour l’A69), l’expropriation de 90 habitations (contre 36), pour un niveau d’artificialisation équivalent. Et un financement 100 % public, contre seulement 23 % pour l’autoroute. Une aberration. Car adapter une infrastructure ancienne aux normes actuelles (gabarit, sécurité, bruit, continuité écologique) s’avère souvent plus complexe, plus coûteux et plus destructeur de l’environnement qu’un tracé neuf bien conçu.

Un coût élevé pour un gain minime ?

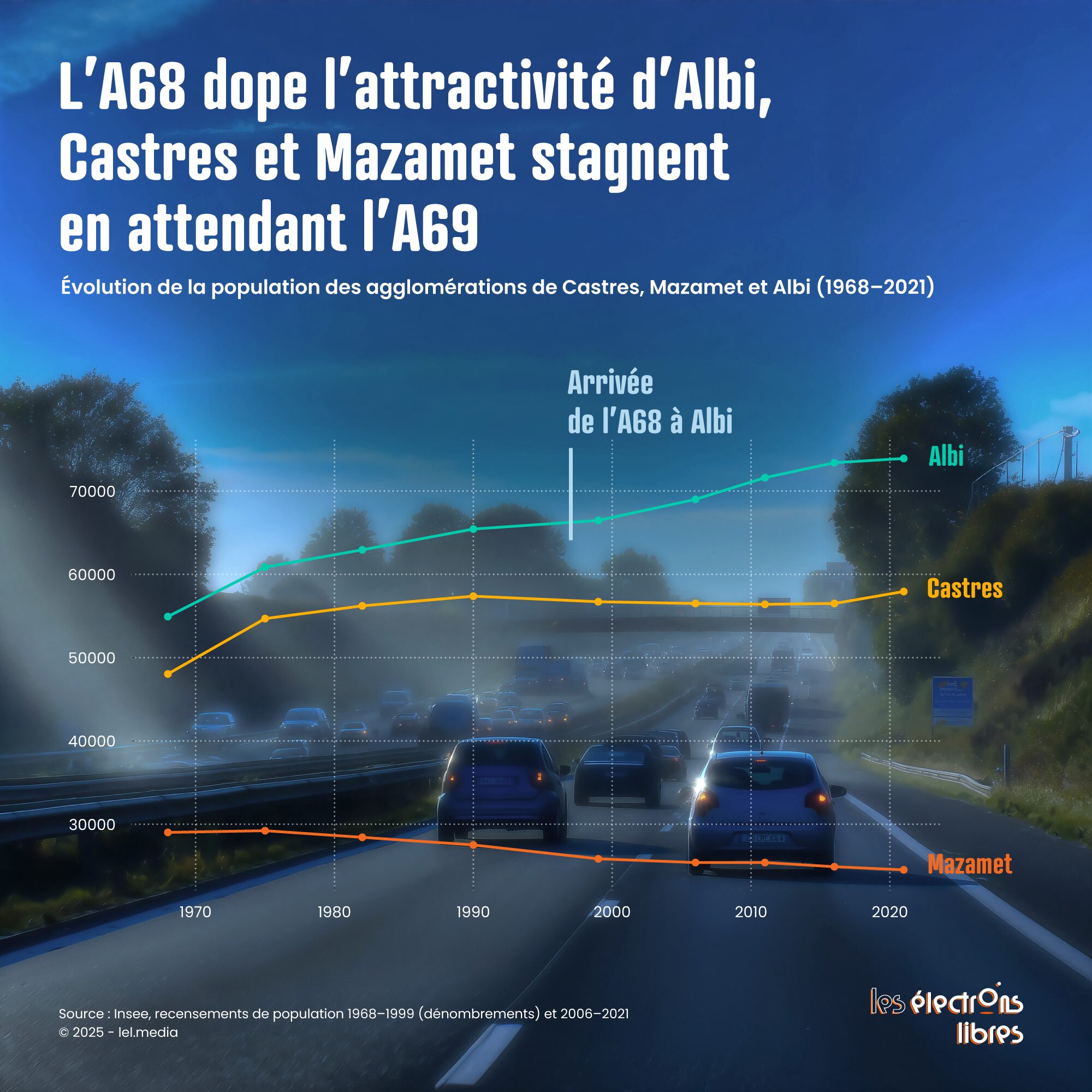

L’argument revient souvent. Un tel projet supposera un péage élevé pour un gain de temps jugé marginal. Mais cette lecture passe à côté de l’essentiel. L’objectif n’est pas de faire de Castres ou Mazamet des cités-dortoirs de Toulouse, mais de créer les conditions d’un développement économique autonome. En attirant des entreprises. En créant de l’emploi localement. Comme à Albi, où l’arrivée de l’A68 a enclenché une dynamique territoriale.

Désenclaver ou renoncer

Le bassin Castres–Mazamet n’a pas d’autoroute. Pas de TGV. L’aéroport de Castres, mis en avant par le TA de Toulouse, n’est qu’un gros aérodrome régional. Mazamet s’étiole. Castres survit sous perfusion des laboratoires Pierre Fabre.

L’A69 ne réglera pas tout. Mais sans elle, Castres et Mazamet restent structurellement enclavées. Il ne s’agit pas seulement de minutes gagnées, mais d’accessibilité, de connectivité, d’emploi et d’image. Elle n’est sans doute pas une condition suffisante au développement, mais elle en est aujourd’hui une condition nécessaire.

Y renoncer, c’est accepter l’immobilisme. C’est faire primer le symbole sur le réel. C’est laisser une partie du territoire décroître au nom d’une écologie de posture. La question est donc simple : veut-on désenclaver ce territoire… ou le laisser sur le bas-côté ?