Chaque lundi, Les Électrons Libres vous propose un tour d’horizon des nouvelles électrisantes qui secouent le monde de la tech et œuvrent en faveur d’un progrès à même de changer votre quotidien.

Une échographie qui voit nos organes… en 4D !

Des chercheurs français (Inserm/ESPCI/CNRS) ont mis au point une sonde à ultrasons « multi-lentilles » révolutionnaire qui filme la circulation du sang dans un organe entier, en temps réel et en 4D (soit en 3D + temps).

Elle ressemble à une grosse télécommande noire carrée que l’on pose simplement sur la peau avec un peu de gel. En une seconde, elle filme l’organe ciblé en 3D et suit le sang couler dans les moindres vaisseaux, comme un petit film en relief. Autrement dit, on ne regarde plus une tranche isolée : on voit l’organe complet vivre, avec ses artères et ses veines qui fonctionnent… en temps réel.

Sur des modèles animaux de taille humaine, l’équipe de recherche a réussi à cartographier les réseaux vasculaires et les flux à l’intérieur avec une précision allant jusqu’à moins de 100 µm.

Qu’est-ce que ça change ? Cette imagerie ouvre une vue d’ensemble inédite sur la microcirculation, aujourd’hui très difficile à observer à l’échelle d’un organe. Appliquée à l’humain, elle permettra de mieux comprendre l’appareil circulatoire (y compris le système lymphatique) et facilitera le diagnostic de certaines maladies liées à la perturbation sanguine.

Et surtout, l’outil final sera portable, comme une tablette, rapide et accessible. C’est une technologie non invasive pensée pour le lit d’hôpital, et pas juste pour les grands plateaux d’imagerie. L’objectif est de fusionner la précision d’un outil de recherche de pointe et la simplicité d’une banale échographie, au plus près du patient. Un véritable changement d’échelle pour l’imagerie vasculaire… et pour la prise de décision médicale au quotidien !

Le prix du Lidar tombe sous les… 200 $

Le lidar, c’est « le laser qui voit en 3D ». Un composant essentiel des voitures autonomes de Waymo et de ses concurrents (sauf Tesla, qui ne les utilise pas). Il ajoute un « œil 3D » qui mesure précisément les distances, établit une cartographie fine des obstacles et prend le relais quand les caméras s’avèrent insuffisantes (nuit, pluie, brouillard, contre-jour).

Hélas, il a toujours été hors de prix, autour de 10 000 dollars. Mais ça, c’était avant ! Imaginez maintenant un lidar si bon marché qu’il pourra désormais équiper des voitures d’entrée de gamme, et pas seulement des modèles premium. Mieux encore : à ce tarif, il devient possible d’équiper quantité de nouveaux outils : chariots élévateurs, tondeuses à gazon, etc.

C’est le pari de la start-up chinoise Hesai Technology, qui s’est imposée en peu de temps comme le plus grand producteur mondial de solutions lidar. Or, elle vient d’annoncer une nouvelle génération (série ATX) à moins de… 200 $ l’unité.

Une évolution décisive : à ce prix, le lidar change de catégorie. Il cesse d’être un gadget de luxe pour devenir un composant standard pour l’industrie automobile et bien d’autres secteurs.

Vers un recyclage du plastique à 95 % ?

Ecolanka est une jeune start-up française, spin-off du Softmat, un laboratoire de chimie rattaché au CNRS et à l’Université de Toulouse. Elle développe une technologie qui pourrait permettre de dégrader des polymères plastiques réputés « non dégradables » et faire passer le taux de recyclage de 40 % aujourd’hui à 95 %.

Concrètement, elle veut ajouter une petite dose (1 à 25 %) de monomères spéciaux dans les plastiques polymères courants. Résultat : ils gardent leurs performances, mais il devient alors possible de déclencher leur dégradation à la demande, en fin de vie. Pas besoin de changer les lignes de production. Ces monomères peuvent s’insérer facilement dans les procédés industriels, puisqu’il suffit de les ajouter comme on le ferait avec des additifs.

Pourquoi c’est utile : les emballages multicouches sont aujourd’hui un cauchemar du recyclage. Avec Ecolanka, on pourrait enfin les séparer après usage, ce qui améliorerait le tri et augmenterait la matière réellement récupérée. La start-up a déjà réussi à rendre du polyéthylène dégradable, ainsi que d’autres polymères comme le polystyrène et le PVC. Elle entame les démarches pour industrialiser cette technologie et passer du labo à l’usine.

Un implant cérébral plus petit qu’un grain de sel

Des ingénieurs de Cornell ont créé un implant neural minuscule, mesurant 300 microns de long pour 70 microns de large, capable d’enregistrer l’activité électrique du cerveau et de l’envoyer sans fil. Le dispositif, appelé MOTE, est alimenté par la lumière rouge ou infrarouge qui traverse les tissus. Testé chez la souris, il a fonctionné plus d’un an en continu. C’est à ce jour le plus petit implant connu capable de transmettre des signaux neuronaux sans fil.

Quel est l’avantage ? Un implant microscopique perturbe moins le cerveau : il limite les frottements et réduit la réaction immunitaire. En clair, on obtient un « télégramme » nerveux discret et durable, compatible avec des animaux restés sains et actifs sur la durée. À terme, ce format ouvre la voie à des capteurs ultradiscrets pour suivre l’activité nerveuse sur une longue période, sans gêner le patient. Les auteurs soulignent un potentiel d’enregistrement pendant une IRM et envisagent des applications dans d’autres tissus.

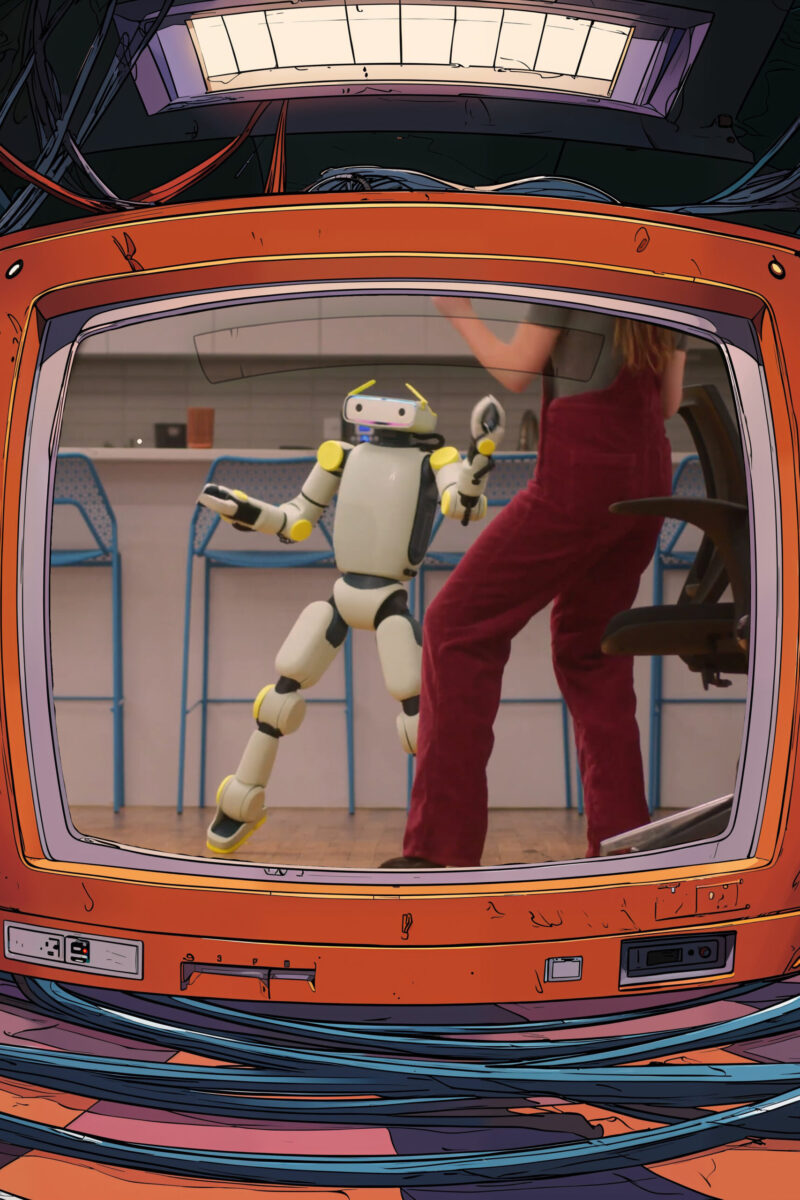

Première conversion de combustible nucléaire thorium-uranium

L’Institut de physique appliquée de l’Académie chinoise des sciences de Shanghai vient d’annoncer une grande première. Son petit réacteur à sels fondus TMSR-LF1 a converti du thorium 232 en uranium 233, c’est-à-dire qu’il a transformé un matériau « fertile » en un carburant nucléaire « fissile », qui sera à terme réutilisable dans le réacteur.

C’est un nouveau jalon dans la recherche, après le premier ajout au monde de thorium dans un réacteur à sels fondus, réalisé en octobre 2024. Le but est que ce type de réacteur puisse utiliser à l’avenir un combustible liquide (mélangé au sel), permettant de le « recharger » sans l’arrêter, tout en améliorant l’utilisation du combustible et en réduisant une partie des déchets nucléaires. Les autorités visent un démonstrateur de 100 MWth en 2035.

Les autres nouvelles fascinantes ou réjouissantes à ne pas manquer :

- La startup française Quandela vient de livrer au CEA « Lucy », présentée comme le plus puissant ordinateur quantique photonique jamais déployé dans un centre de calcul européen. Il va être couplé au supercalculateur Joliot-Curie.

- Des chercheurs de l’université technique du Danemark ont produit un anti-venin qui, en tests précliniques, neutralise les poisons produits par 17 espèces de serpents africains (cobras, mambas, ringhals), et réduit le risque de réactions immunes.

- Le CHU de Montpellier devient le premier hôpital au monde à combiner à la fois le scanner, l’échographie et l’angiographie, le tout en temps réel. De quoi prendre en charge les patients sur la même table, sans les déplacer d’une machine à l’autre.