Êtes-vous en danger à cause des boîtes à pizza ou des pailles en papier ?

Dans le collimateur de l’Europe et de la France, les PFAS, dits « polluants éternels », sont partout, ou presque. Quels sont vraiment les risques ? Et quelles solutions pour demain ?

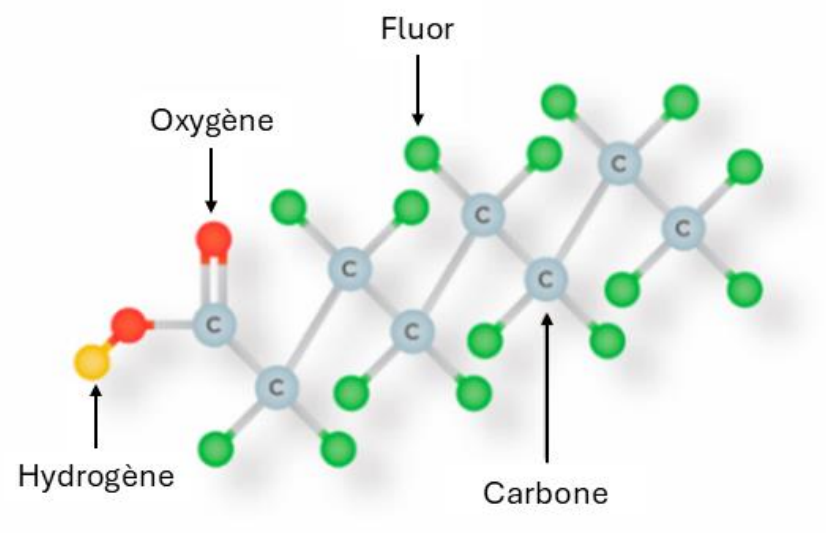

Les PFAS constituent une vaste famille de composés synthétiques – entre 4 000 et 10 000 molécules distinctes – caractérisée par une extrême stabilité chimique. Cette persistance, qui peut atteindre plusieurs centaines d’années pour certains composés, s’explique par la solidité de la liaison carbone-fluor qui les caractérise, l’une des plus fortes en chimie organique, capable de résister aux rayonnements UV et aux conditions naturelles. Cette architecture crée une liaison très stable, qui confère aux PFAS de nombreux atouts. Ils présentent une grande stabilité dans le temps, un fort pouvoir antiadhérent, une excellente résistance à la chaleur et aux produits chimiques, et une rare capacité à repousser l’eau comme les graisses. Ce rôle transversal explique leur succès… et la difficulté de s’en passer trop brutalement.

Hélas, ils se dispersent facilement dans l’air, les sols et les eaux, ce qui accroît leur potentiel de contamination. Logique, puisque leur caractère bioaccumulable favorise leur concentration dans les écosystèmes et leur transfert dans la chaîne alimentaire.

À titre d’exemple, les PFAS utilisés comme agents d’imperméabilisation ou antitaches pour les textiles sont progressivement libérés lors des lavages et rejoignent les eaux usées. Ils peuvent également exposer l’utilisateur par contact cutané. Les emballages alimentaires constituent une autre source d’exposition. De nombreux produits en papier/carton, tels que les boîtes à pizza, les pailles en papier ou certains contenants jetables, peuvent être traités aux PFAS afin de résister à l’eau, aux graisses et à la chaleur. Cette utilisation favorise leur migration vers les aliments, en particulier lorsque ceux-ci sont chauds ou gras, ce qui entraîne une exposition du consommateur.

Dans le cas des PFAS utilisés pour fabriquer des matériaux polymères, comme le Téflon, la dispersion dans l’environnement se produit principalement au moment de la production des molécules qui les constituent, plutôt qu’au cours de leur utilisation. Votre poêle Tefal n’est donc pas dangereuse à l’usage, mais lors de sa fabrication, contrairement à l’idée reçue qui entoure cet outil de cuisine. Les modes de rejet et de pollution de l’environnement dépendent donc fortement de l’utilisation des PFAS.

Leur formidable stabilité chimique a toutefois un revers de taille. Les éliminer est un vrai casse-tête lorsqu’ils se retrouvent disséminés dans l’environnement. La raison en est simple : ces molécules n’existent pas dans la nature, d’où l’absence d’enzymes en capacité de les dégrader…

Pendant longtemps, les seules solutions pour en limiter la dissémination ont consisté à les filtrer ou à les confiner, sans pouvoir les faire disparaître. Aujourd’hui, si nul remède miracle et facile à mettre en œuvre n’existe encore, industriels, entrepreneurs et chercheurs explorent ensemble des issues technologiques capables de détruire, voire de recycler, ces molécules.

Oxyle : rompre l’indestructible liaison !

Parmi les start-up européennes qui s’attaquent de front aux résidus de PFAS, Oxyle fait figure de pionnière. Née à Zurich (Suisse), elle développe une technologie de destruction basée sur un catalyseur nanoporeux piézoélectrique. Le principe est aussi élégant que redoutable : lorsque de l’eau contaminée passe sur ce matériau, simultanément soumis à une stimulation mécanique, le catalyseur génère des charges électriques transitoires, des micro-impulsions qui suffisent à rompre la fameuse liaison carbone-fluor, pourtant réputée indestructible.

Résultat : les PFAS sont progressivement décomposés en molécules minérales, comme du dioxyde de carbone et du fluorure. Selon la jeune entreprise, sa technologie en élimine « plus de 99 % ». Mieux encore : cette solution aurait une consommation énergétique « jusqu’à 15 fois inférieure » aux procédés traditionnels, affirme Oxyle.

La société indique pouvoir équiper aussi bien des unités industrielles que des installations de traitement d’eaux souterraines ou rejetées par les municipalités. Elle a déjà mené plusieurs expériences pilotes en Suisse et en Europe, avec l’ambition de traiter au moins 100 millions de mètres cubes dans les cinq prochaines années.

Prometteuse, la solution d’Oxyle est en voie d’industrialisation, même si des écueils demeurent. Son efficacité varie sensiblement selon la qualité de l’eau, comme le reconnaît volontiers l’entreprise. Car la présence de matières organiques et de co-polluants peut altérer la performance. Et sur des rejets très dilués, une étape de préconcentration en amont s’avère souvent nécessaire. À suivre.

Haemers Technologies : détruire les PFAS dans les sols

Quand on parle de PFAS, on pense souvent à leur présence dans l’eau. Mais une part importante du problème se cache dans les sols, les boues et les sédiments. C’est sur ce terrain que veut s’imposer Haemers Technologies, une start-up belge spécialiste du procédé thermique de dépollution. Son approche repose sur un principe simple : chauffer le sol par conduction thermique pour faire migrer les polluants, puis les détruire aussitôt dans une unité de traitement couplée, sans générer de « résidus secondaires ».

Concrètement, l’entreprise déploie sur site des électrodes ou des puits chauffants qui élèvent la température du sol, entraînant la désorption des PFAS. Les composés volatilisés sont ensuite aspirés et dirigés vers un dispositif de post-traitement à haute température, où ils sont oxydés. Haemers revendique une destruction totale de ces molécules, aussi bien in situ (sans devoir faire d’excavation) qu’ex situ (après extraction du sol pollué).

Cette technologie se distingue par sa capacité à traiter efficacement les PFAS directement sur les sites contaminés, ce qui en fait une solution plug-and-play pour la dépollution des sols. Des essais pilotes ont déjà été réalisés, au Danemark notamment.

La voie thermique de Haemers n’est toutefois pas sans contraintes. Chauffer des volumes de sol importants reste un processus énergivore et coûteux. Par exemple, pour l’in situ, la société indique que la consommation d’énergie « descendrait aux alentours de 200 kWh par tonne de sol ». Quant à l’ex situ, il est nettement plus onéreux. Se pose aussi la question du bilan carbone de ces opérations de dépollution, qui dépend beaucoup de la qualité du mix énergétique des pays dans lesquels elles seront envisagées.

Oxford : et si on recyclait le fluor ?

Du côté de l’Université d’Oxford, une autre approche est proposée : le recyclage en amont des PFAS, au lieu de les détruire. Une solution qui permettrait de les traiter « à la source », en intervenant avant leur dispersion dans l’environnement, pour en récupérer le fluor sous la forme de sels réutilisables. Un dispositif pouvant s’avérer complémentaire des deux technologies précédentes dites « de dépollution ».

Les équipes de chimistes du campus ont mis au point, au printemps 2025, une méthode inédite reposant sur la mécanochimie. Au lieu d’utiliser de la chaleur ou des solvants, elles détruisent les PFAS solides, en présence de sels de phosphate de potassium, dans un simple broyeur à billes. Ce processus mécanique génère l’énergie nécessaire pour rompre les liaisons carbone-fluor, décidément de moins en moins « indestructibles ».

Le fluor libéré est capté sous forme de sels inorganiques (fluorure de potassium et fluorophosphate), directement réutilisables dans l’industrie chimique. Le phosphate servant d’agent réactif est lui aussi recyclé, ce qui rend le procédé circulaire. Il ne se contente pas d’éliminer la pollution, il revalorise une ressource stratégique, en transformant des déchets solides contenant des PFAS en une nouvelle source de fluor pour l’économie.

Selon les chercheurs d’Oxford, la méthode est applicable à une large gamme de PFAS : les acides (comme le PFOA), les sulfonates (PFOS), mais aussi les polymères fluorés un peu plus complexes tels que le PTFE ou le PVDF. L’expérience se déroule à température et pression ambiantes, avec un équipement simple et non énergivore.

Cette solution reste néanmoins au stade de l’expérimentation, avec des essais réalisés sur de petits lots de PFAS. Quant au potentiel passage au niveau industriel, il doit encore être démontré. En outre, le procédé vise surtout des flux solides et concentrés. Pour des PFAS de type résines, mousses ou polymères, il sera préalablement nécessaire de les capter et de les sécher avant de les passer au broyage.

Si pour certains les PFAS auront marqué notre époque comme la chimie du progrès, et pour d’autres comme celle de l’empreinte « indélébile » des activités humaines, la science, l’ingénierie et l’imagination refusent de se laisser enfermer dans une quelconque fatalité. Même si elles ne couvrent pas tous les cas de figure et ne sont pas des « baguettes magiques », les pistes présentées ouvrent des portes et autorisent à penser que l’éternité des PFAS n’a pas forcément vocation à durer…

La sortie par le haut passera donc par un mix entre une réduction à la source et une substitution lorsque c’est possible. Mais aussi par le traitement des flux de production, la destruction ou le recyclage lorsque c’est pertinent, et bien sûr par la transparence et le suivi des résultats.