Longtemps admirée, aujourd’hui sous le feu des critiques, l’aviation commerciale incarne mieux que tout autre secteur le dilemme entre liberté de mouvement et urgence climatique. Elle doit se réinventer pour continuer à relier le monde sans le réchauffer. Le secteur s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 : promesse crédible ou techno-solutionnisme inconséquent ?

1 000 entreprises, 300 000 emplois (directs et induits), 77,7 milliards € de chiffre d’affaires… si la France représente moins de 4 % du trafic aérien mondial, elle concentre à elle seule 15,6 % des exportations mondiales de l’aérospatial. Pendant que les débats se focalisent sur les voyages personnels ou les jets privés, le pays dispose d’un levier bien plus stratégique : celui de sa capacité industrielle à décarboner l’aéronautique mondiale. Un enjeu économique majeur, puisque le secteur est le premier contributeur à la balance commerciale française, avec un excédent de 23,5 milliards d’euros en 2022, soit l’équivalent de 4,3 % du PIB.

Twingo vole

Imaginez : vous partez pour Le Caire en ne consommant que 2,35 litres de carburant et en émettant 59 g de CO₂ aux 100 km. L’équivalent d’un road trip à deux en Twingo… mais à 900 km/h et 10 000 mètres d’altitude.

Science-fiction ? Non. C’est déjà ce que permet un Boeing 787, en conditions optimales.

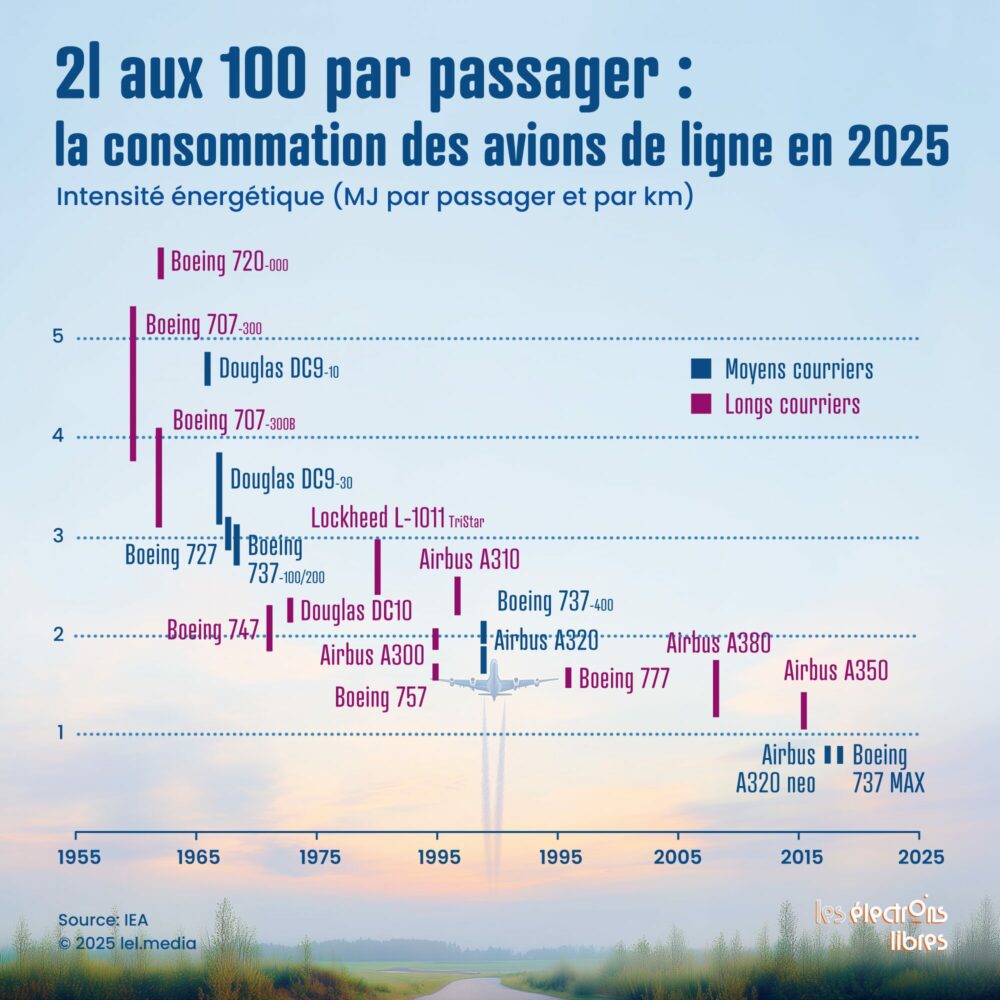

Entre 1990 et 2019 — date à laquelle le secteur aérien a été intégré aux objectifs climatiques européens — les émissions par passager-kilomètre ont chuté de plus de 50 %, grâce à des avions plus sobres, des motorisations plus efficaces et des vols mieux remplis.

Résultat : si les émissions de CO₂ de l’aviation ont doublé depuis 1990, atteignant environ 1 milliard de tonnes juste avant la crise Covid, elles ne représentent toujours que 2,5 % des émissions mondiales. En incluant les effets non-CO₂ — comme les NOx, la vapeur d’eau ou les traînées de condensation —, son impact climatique total est estimé à environ 4 % du réchauffement global.

CO2 : Objectif nul

Le secteur aérien s’est collectivement engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Cet objectif, désormais partagé par l’ensemble des grandes organisations aéronautiques internationales constitue le cap structurant de la stratégie industrielle du secteur pour les 25 prochaines années.

Pour y parvenir, l’aviation mise sur trois leviers complémentaires : le déploiement des carburants durables (SAF), l’émergence de technologies de rupture, et l’optimisation des opérations au sol comme en vol. Aucun ne suffit à lui seul ; c’est leur combinaison qui rend la trajectoire crédible.

Les SAF y occupent une place centrale. Mais leur coût reste aujourd’hui très élevé et les obstacles à franchir pour leur montée en puissance demeurent considérables.

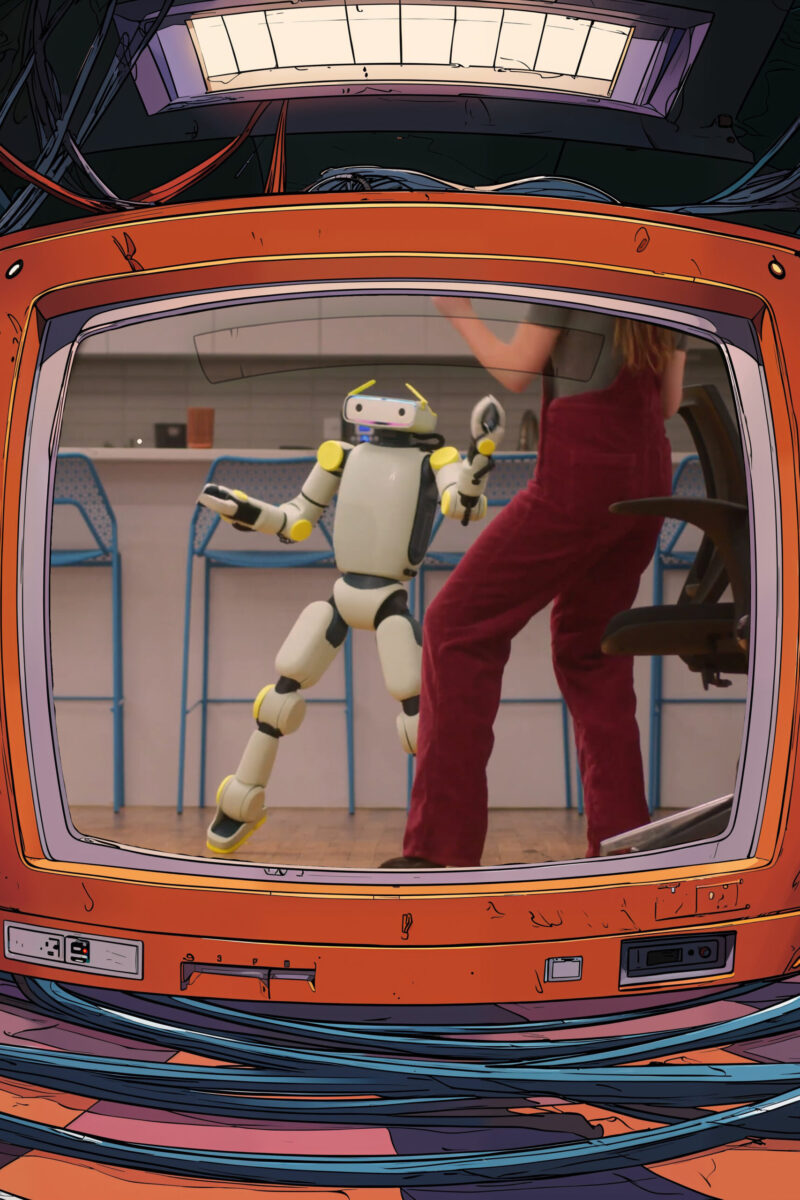

En parallèle, les industriels remettent plein gaz sur les ruptures technologiques. Les efforts portent sur les turboréacteurs compatibles SAF, les avions hybrides-électriques, les structures allégées ou encore les ailes morphing, capables de modifier leur forme en vol pour gagner en efficacité énergétique. Mais c’est surtout du côté des moteurs ultra-efficients que les gains les plus rapides sont attendus.

Le successeur de l’A320, présenté par Airbus en mars dernier, intègre la plupart de ces innovations. Cet appareil, jusqu’à 30 % plus efficient que l’A320neo, est conçu dès l’origine pour opérer à 100 % au SAF. Il doit être construit en matériaux composites allégés, avec des ailes longues et repliables supportant des moteurs sans carénage révolutionnaires. Sa mise en service est prévue à la fin des années 2030.

L’hydrogène liquide reste étudié comme une solution de rupture à plus long terme mais les annonces récentes d’Airbus laissent entrevoir un décalage du calendrier, avec une mise en service probablement repoussée à 2040 ou au-delà.

Le troisième levier repose sur une optimisation opérationnelle systématique : amélioration des trajectoires en vol, réduction du roulage, gestion au sol plus efficiente, avec, de plus en plus, recours à l’intelligence artificielle pour optimiser l’ensemble des opérations.

Malgré les incertitudes — sur la disponibilité des SAF ou les percées technologiques —, l’IATA réaffirme fermement son engagement à atteindre la neutralité carbone en 2050. Le coût estimé de cette transition est colossal : 4 700 milliards de dollars, soit en moyenne 174 milliards par an. Mais dans 20 ans, les trois quarts de la flotte actuelle auront probablement été remplacés.

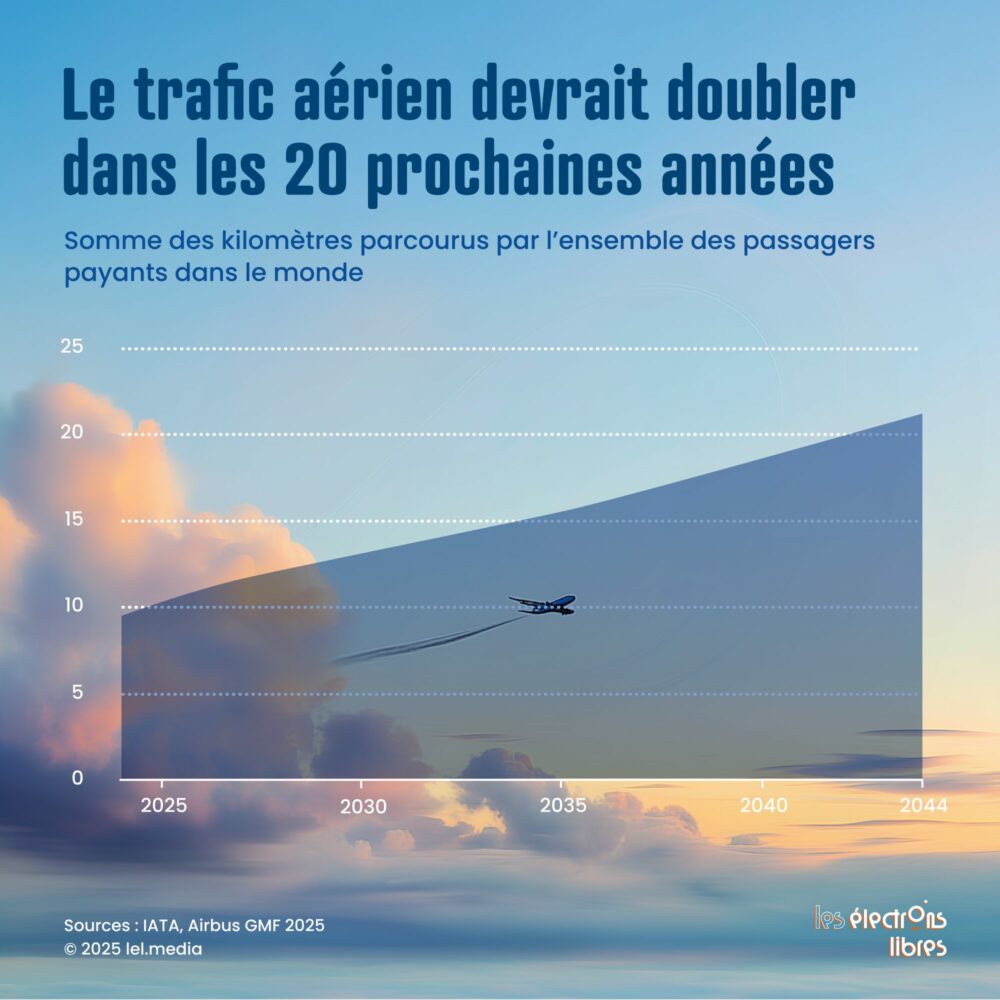

Cet effort s’inscrit dans le cadre plus large du scénario Net Zéro porté par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui vise à contenir les émissions de l’aviation sous 1 000 Mt de CO₂ dès 2030. Un cap ambitieux, mais atteignable à condition d’agir vite — car le trafic, lui, continue de croître : 8,2 milliards de passagers sont attendus à cette échéance.

Report moral, report modal

Reste une question sensible : faut-il freiner cette croissance ? L’idée d’imposer interdictions, quotas ou fiscalité punitive revient régulièrement dans le débat. Pourtant, l’aviation commerciale profite à tous.

Depuis les années 1960, le nombre de passagers a été multiplié par 45 — de 100 millions à plus de 4,5 milliards. Ce ne sont pas « les mêmes qui voyagent plus », ce sont davantage de personnes qui accèdent au ciel. Et c’est justement ce succès que certains lui reprochent.

Ceux qui dénoncent le tourisme de masse — dont les impacts, bien réels, méritent d’être régulés — ou qui prônent la sobriété pour les autres, tout en affichant le bilan carbone d’une centrale à charbon allemande, sont souvent les premiers à s’exempter des efforts qu’ils prétendent imposer à tous. Pour aller voir pousser un arbre en Guyane. Ou pour assister à une conférence… sur le climat. Le tout en s’estimant exemplaires, car, n’est-ce pas, ils ne prennent plus l’avion… entre deux vols.

Faut-il au moins renoncer à l’avion sur les trajets courts ? Pas forcément. Le train peut être une excellente alternative — à condition d’être abordable, ponctuel et rapide. Mais il ne capte pas toujours les passagers de l’avion : une étude Carbone 4 pour le SNPL montre que, faute d’offre compétitive, beaucoup se rabattent sur la voiture… au risque d’aggraver le bilan carbone.

Un turbo pour l’économie

L’aéronautique est d’abord un puissant vecteur d’émancipation. Elle relie les familles, les cultures, incarne la liberté, le progrès, le lien humain — et, pour beaucoup, elle fait encore rêver. On insiste souvent sur ses externalités négatives, en oubliant que sa balance globale reste très positive, par tout ce qu’elle rend possible.

Le transport aérien est notamment un moteur essentiel de l’économie mondiale. En 2019, l’aérien représentait près de 35 % de la valeur des échanges mondiaux, tout en ne transportant que moins de 1 % des volumes. Les marchandises acheminées par avion — pour une valeur estimée entre 6 000 et 7 000 milliards de dollars par an — concernent principalement des produits à forte valeur ajoutée ou sensibles au délai : médicaments, électronique, luxe, composants industriels. Par ailleurs, la moitié des touristes internationaux voyagent par avion, générant chaque année plus de 1 000 milliards dollars de recettes. De nombreuses économies émergentes ou insulaires en dépendent fortement.

Le Covid a été un stress test grandeur nature de ce que représente l’aviation. En 2020, le trafic passager s’est effondré de 66 %, provoquant des pertes massives pour l’ensemble de la filière (‑244 milliards de dollars cette année-là, ‑146 milliards en 2021). Pour le tourisme mondial, le choc a été brutal : les arrivées internationales ont chuté de 65 à 70 %, entraînant jusqu’à 1 200 milliards de dollars de pertes de recettes. Dans certaines régions, les revenus liés au transport aérien se sont effondrés de 90 %. Reconfiner volontairement ce secteur, ce serait non seulement renoncer à ses services rendus, mais aussi l’empêcher de financer sa propre transition.

Rêves de gosse

L’aéronautique n’est pas parfaite. Mais elle agit, elle innove et progresse vite. La saborder au nom d’une idéologie punitive serait une erreur historique. Car la véritable écologie, c’est celle qui améliore, et qui rend les progrès accessibles à tous.

Rien n’est gagné pour autant. Les défis sont immenses. La trajectoire Net Zéro exige des investissements massifs, des ruptures technologiques et industrielles profondes, et une mobilisation sans faille de tout un écosystème. Mais la feuille de route est claire.

“L’aérien ne doit plus faire partie des rêves d’enfants aujourd’hui” affirmait Léonore Moncond’huy, maire écologiste de Poitiers, en supprimant les aides municipales aux aéroclubs locaux. Pourtant, c’est ainsi que la France peut faire sa part pour le monde : en permettant aux enfants de continuer à rêver. Pour que demain, ces rêves de gosses se transforment en solutions d’ingénieurs.