Ces derniers jours, la rengaine tourne en boucle : la réautorisation de l’acétamipride serait un non-sens, car — tenez-vous bien — les rendements en betteraves ne se sont pas effondrés depuis l’interdiction des néonicotinoïdes (NNI). En plus, l’ANSES aurait dévoilé plein d’alternatives à ces poisons ! Hélas, c’est faux.

« Loi Duplomb : les alternatives à l’acétamipride existent” (Reporterre), « aucune alternative à l’acétamipride ? (…) C’est en grande partie faux. » (L’Alsace), « Insectes prédateurs… des alternatives aux néonicotinoïdes existent » (Ouest France)… Cette semaine, une volée d’articles aux titres accrocheurs laisse croire à l’existence de solutions miraculeuses. La palme revenant probablement au journal Le Monde, qui laisse sous-entendre que les conclusions de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sont sans appel : « Loi Duplomb : des « solutions alternatives efficaces et opérationnelles » à l’acétamipride existent depuis des années, selon l’Anses ».

Une manière de prétendre que les agriculteurs exagèrent. Non contents de nous empoisonner, ils ne font aucun effort pour adopter ces solutions de remplacement ! Mais est-ce si facile de se débarrasser de ces NNI ?

Alternatives ? Vraiment ?

En 2018, l’ANSES a produit un rapport explorant les alternatives aux néonicotinoïdes. Concernant la betterave, la désillusion est réelle :

« Pour lutter contre les ravageurs des parties aériennes, dont les pucerons, sur betterave industrielle et fourragère, aucune alternative non chimique suffisamment efficace et opérationnelle n’a été identifiée. »

Plusieurs pistes sont envisagées : le paillage (le fait de couvrir le sol avec de la paille), dont l’efficacité reste modérée et la mise en œuvre très contraignante ; les rotations culturales, qui ont un impact limité ; ou encore l’association avec des plantes « compagnes », intercalées avec les plants cultivés, et capables de limiter la propagation des ravageurs… Mais au prix d’une concurrence avec la betterave. D’autres options non homologuées sont également évoquées, comme les lâchers de prédateurs des pucerons, les champignons entomopathogènes (capables d’émettre des toxines létales pour les insectes), ou les substances répulsives.

Du côté de la chimie, deux molécules de remplacement sont mises en avant : le flonicamide et le spirotétramate. Le premier est jugé efficace en conditions normales, mais insuffisant face à des infestations massives comme en 2020 ; le second, d’une efficacité plus modérée, nécessite des méthodes complémentaires — et son fabricant n’a pas demandé le renouvellement de son autorisation en 2024.

La conclusion du rapport est d’ailleurs sans appel :

« Cette synthèse conclut qu’il n’y a pas d’alternative réelle à l’enrobage [non réintroduit par la loi Duplomb, NDLR] des semences de betterave avec des néonicotinoïdes, alors que les ravageurs semblent déjà montrer des résistances aux principaux insecticides de substitution par traitement foliaire. »

La mise à jour dudit rapport, en 2021, confirme les limites des ces solutions de remplacement, notamment lorsqu’elles sont utilisées isolément. Les auteurs proposent une approche dite « intégrée » : une combinaison de leviers agronomiques associée à un usage ciblé du flonicamide et du spirotétramate, déjà évoqués en 2018. Mais sa mise en œuvre est complexe, et ces deux molécules sont déjà confrontées à l’émergence de résistances préoccupantes chez les pucerons. Le spirotétramate n’étant d’ailleurs, on l’a vu, plus autorisé en Europe. Vous avez dit « alternatives » ?

Et les rendements dans tout ça ?

Les opposants à la loi Duplomb brandissent un histogramme : depuis la fin des dérogations en 2023, les rendements ne se sont pas effondrés. Preuve que les NNI ne servaient à rien ? Pas si vite.

D’abord, les rendements varient fortement selon les années, en fonction de la météo ou de la pression des pucerons. Par exemple, en 2020, après l’interdiction des NNI (2018), mais avant la fameuse « dérogation betterave » (qui les réautorisa de façon exceptionnelle en 2021 et en 2022), les rendements se sont effondrés à cause notamment d’une véritable invasion de pucerons — coïncidence ? Pas sûr.

Certes, les autres années sans NNI (2019, 2023, 2024) n’ont pas été aussi désastreuses que 2020, mais sur l’ensemble des quatre années sans traitement de semences, les rendements restent nettement en retrait : en moyenne, on perd environ 13 % par rapport aux années avec NNI.

Pour minorer les effets climatiques, on peut comparer avec l’Allemagne, où l’acétamipride est resté autorisé. Résultat : alors que les rendements d’outre-Rhin sont généralement inférieurs aux nôtres (climat oblige), en 2020 et 2024, ils ont dépassé ceux de la France — deux années sans NNI chez nous, mais avec NNI chez eux.

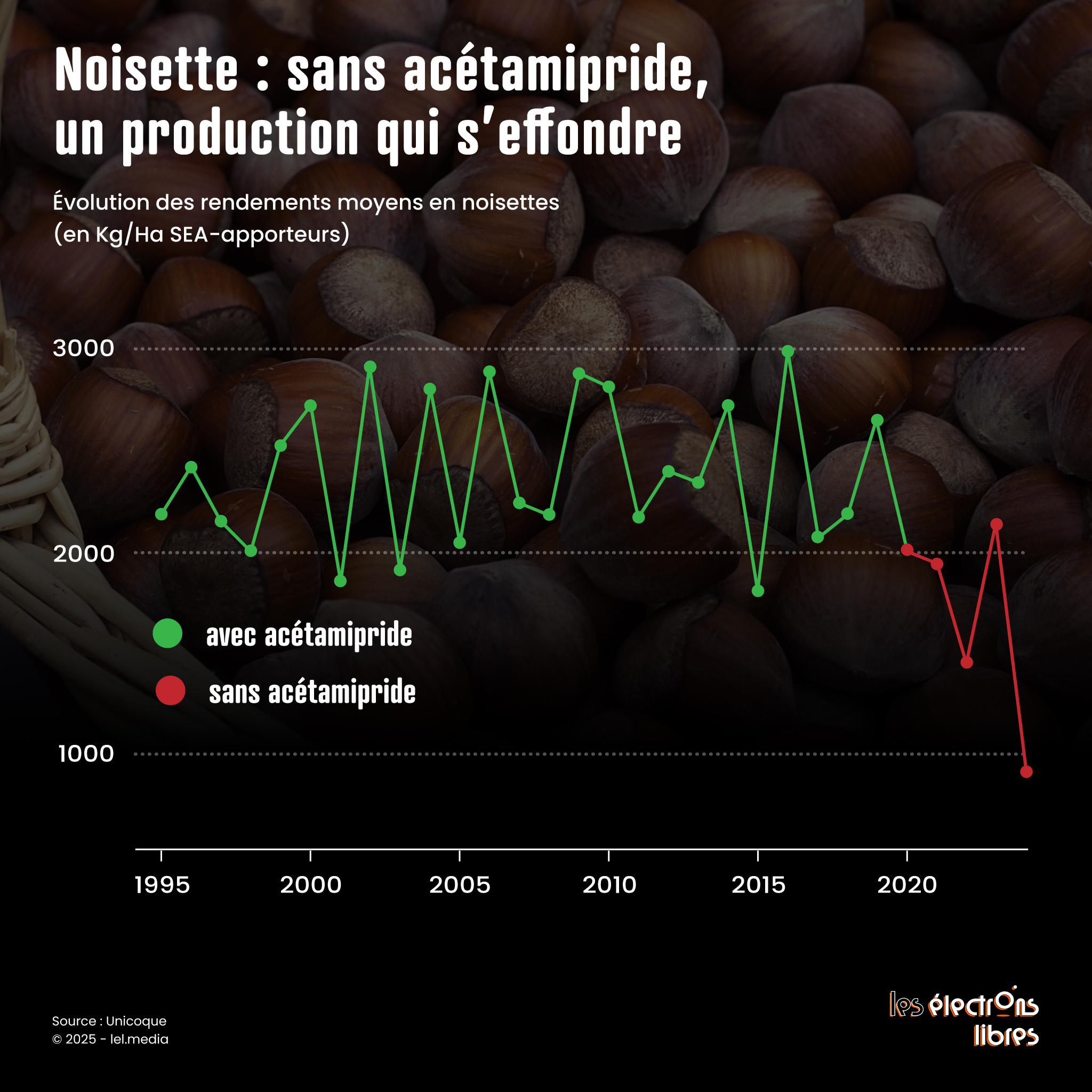

Le cas de la noisette est encore plus radical : depuis l’interdiction des NNI en 2018, les rendements s’écroulent, victimes du balanin, un insecte ravageur contre lequel les alternatives peinent à convaincre.

Que faire alors ?

Les NNI ne sont pas sans défauts. Mais dans certains cas, ils restent les seules solutions réellement efficaces. À terme, la sélection génétique pourrait changer la donne, avec des betteraves résistantes aux virus. Mais la diversité des virus en jeu rend la tâche ardue. Peut-être que les nouvelles techniques d’édition génomique (NGT) offriront une voie de sortie ?

En attendant, prétendre que les NNI ne servent à rien relève plus du slogan militant que de l’analyse technique. Retrouver cette idée exposée sans nuance dans de grands quotidiens français est d’autant plus troublant. Ce parti-pris fait tache, alors qu’ils se posent en garants de la rationalité face à la désinformation parfois colportée par les réseaux sociaux. On imagine aisément qu’au sein des rédactions, le cœur de certains journalistes saigne de voir la réputation de leur institution écornée par de tels raccourcis.

Il y a bien, à ce jour, une alternative à l’acétamipride… l’importation.