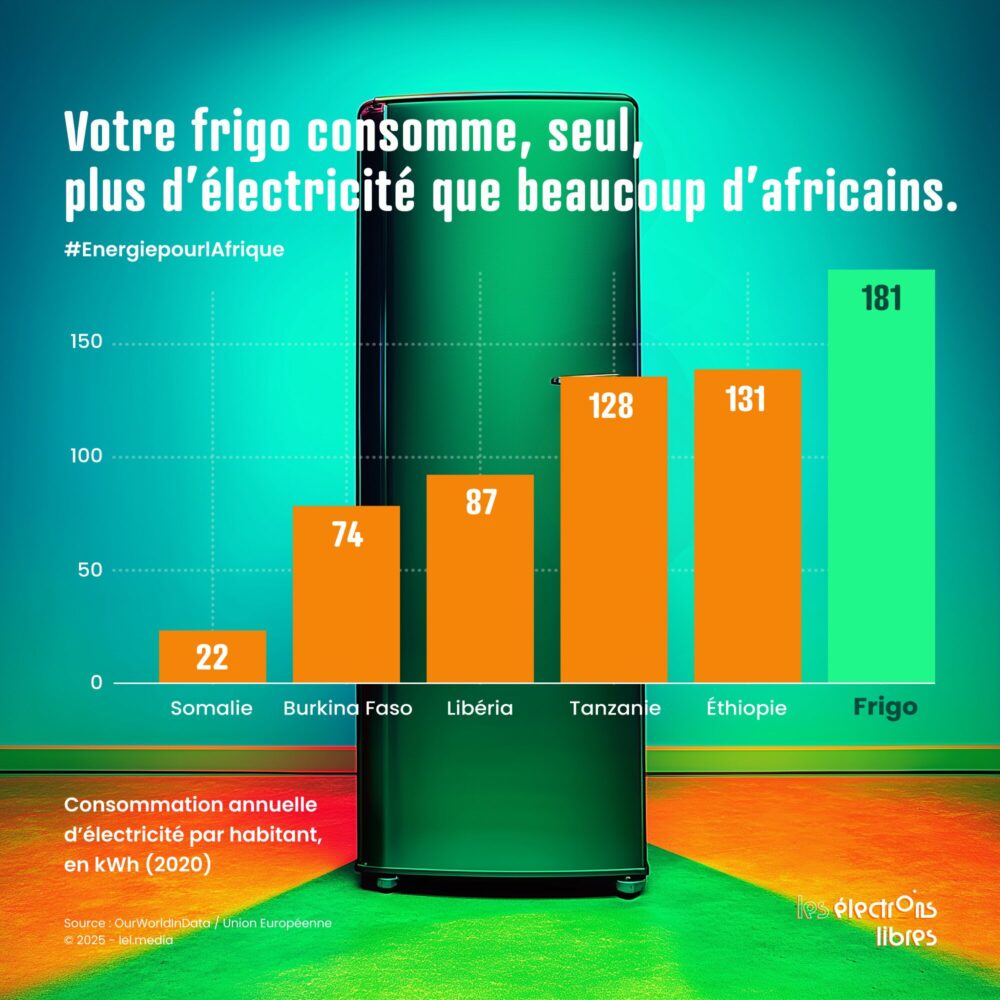

En 2013, Todd Moss fait ses courses dans un magasin d’électroménager. Sur l’étiquette énergétique de son nouveau réfrigérateur, un chiffre le frappe : 459 kWh par an. Le déclic est immédiat : son frigo familial va consommer plus d’électricité que la plupart des Africains. Pour Todd Moss l’urgence est là : aucun pays n’est jamais sorti de la pauvreté sans avoir accès à une énergie abondante. Plutôt que de faire des leçons de morale aux pays en développement, assurons-nous qu’ils aient accès à suffisamment d’électricité stable et bon marché.

Les chiffres donnent le vertige. 3,3 milliards de personnes vivent encore aujourd’hui dans des régions où la consommation électrique par habitant est inférieure à celle d’un réfrigérateur américain standard. 4 personnes sur 10 sur cette planète appartiennent à ce que l’on pourrait appeler le « monde débranché ». Au Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, la consommation moyenne n’est que de 172 kWh par personne et par an. Si l’on exclut l’Afrique du Sud, la consommation d’énergie par habitant en Afrique subsaharienne n’est que de 180 kWh par an – la même que celle d’un frigo de nouvelle génération. À titre de comparaison, un Français consomme en moyenne 7 000 kWh par an, un Américain plus de 12 000.

La pauvreté énergétique en Afrique se traduit par des drames humains quotidiens. 3,8 millions de personnes meurent prématurément chaque année à cause de la pollution de l’air intérieur, selon l’Organisation mondiale de la santé. La cause ? Les 2,6 milliards d’individus qui cuisinent encore au bois, au charbon ou aux excréments d’animaux dans des espaces confinés.

L’énergie abondante, clé du développement humain

Hans Rosling, le regretté statisticien suédois, estimait que 5 milliards de personnes portent aujourd’hui des vêtements lavés à la main. Cela signifie que 2,5 milliards de femmes et de filles passent une partie de leur temps à frotter du linge dans des bassines plutôt qu’à étudier ou travailler.

L’impact de l’électrification sur l’éducation féminine est spectaculaire. Au Bangladesh, une étude a montré que le taux d’alphabétisation des femmes était 31% plus élevé dans les villages électrifiés que dans ceux qui ne l’étaient pas. Chaque heure passée au lavoir est une heure perdue en classe.

Au Nigeria, le réseau électrique national ne fonctionne que 7 heures par jour. Les entreprises subissent en moyenne 32 coupures par mois, chacune durant près de 12 heures. Au Ghana les black-outs sont si fréquents que les Ghanéens ont inventé un argot spécial pour désigner les délestages sauvages. Les entreprises sont contraintes de renvoyer leurs employés chez eux, de licencier leur personnel le plus coûteux et de suspendre leur production.

L’instabilité chronique s’enracine aussi dans les manipulations politiques qui transforment l’électricité en outil de pouvoir. Avant certaines échéances électorales, un phénomène troublant se répète : les coupures diminuent miraculeusement et les dirigeants revendiquent leurs “succès” énergétiques. Cette stabilisation artificielle, financée à coups d’investissements de dernière minute et de renflouements d’urgence, s’évapore sitôt les urnes fermées. Au Gabon des coupures massives ont même été dénoncées comme des sabotages politiques visant à discréditer l’opposition.

Résultat ? Dans les rues de Lagos ou d’Abuja, une symphonie assourdissante de générateurs diesel empoisonne l’air jour et nuit. 71% des entreprises nigérianes possèdent un générateur, tout comme près de la moitié des ménages. Les restaurants et hôtels ne peuvent plus garantir la réfrigération de leurs denrées et doivent régulièrement jeter leur stock. Les épiceries ferment boutique dès que l’électricité s’interrompt.

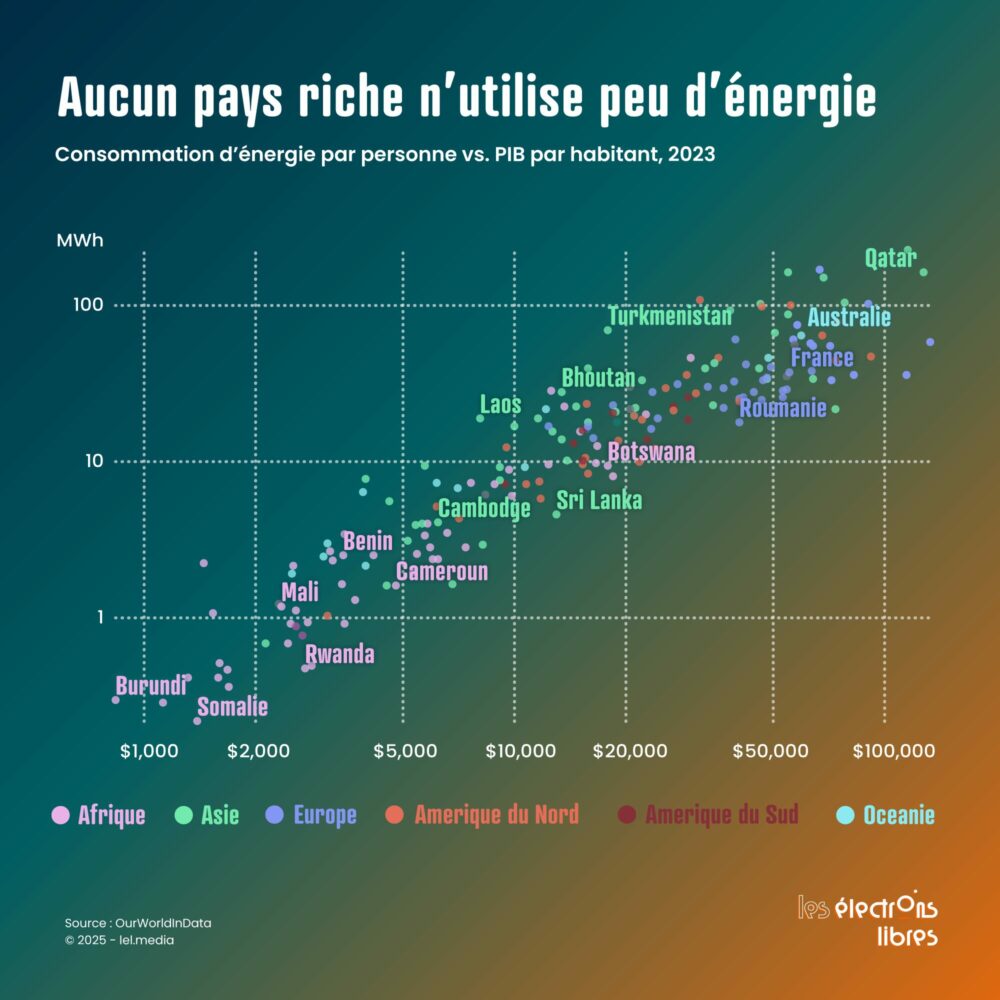

Comme le résume Todd Moss : « Il n’existe pas de pays riche avec une faible consommation d’énergie. » L’électricité alimente les cuisines, les hôpitaux, les systèmes d’assainissement, les pompes à eau, les usines, les écoles, les machines des entreprises, la climatisation. Elle est un carburant indispensable du développement humain.

Le colonialisme vert, nouvelle forme d’oppression

Pourtant, au moment où l’Afrique tente de combattre sa pauvreté énergétique, une nouvelle forme de paternalisme émerge : ce que certains appellent le « colonialisme vert ». Cette doctrine consiste pour les pays riches à imposer leurs priorités climatiques aux nations pauvres, reproduisant des schémas coloniaux sous couvert d’écologie. En 2017, la Banque mondiale a annoncé qu’elle cesserait de financer les projets pétroliers et gaziers. 20 pays riches, dont la Norvège, se sont engagés à arrêter tout financement de projets fossiles à l’étranger d’ici 2025.

L’ironie est cruelle. La Norvège, qui tire 41% de ses exportations du pétrole et du gaz, explique aux Africains qu’ils doivent se contenter de panneaux solaires et de « micro-réseaux intelligents ». Comme l’écrit l’économiste Vijaya Ramachandran dans Foreign Policy en 2021, le message implicite est : « Nous resterons riches, nous vous empêcherons de vous développer, et nous vous enverrons un peu de charité tant que vous maintiendrez vos émissions à un niveau bas. »

Cette approche n’est pas seulement hypocrite, elle est mortelle. Quand les institutions internationales découragent l’usage du gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour la cuisine sous prétexte qu’il s’agit d’un combustible fossile, elles condamnent de facto des millions de femmes et d’enfants africains à continuer de s’intoxiquer avec la fumée de leurs foyers traditionnels.

Pour les experts en santé publique comme Nigel Bruce de l’Université de Liverpool, la réalité est pourtant limpide : le GPL reste pour les 10 à 20 prochaines années le seul combustible propre qui coche toutes les cases pour l’Afrique. Il est populaire, répond aux besoins des ménages, facile à stocker et transporter, et surtout disponible dès maintenant dans les quantités nécessaires.

Critiquer l’usage du gaz naturel en Afrique au nom du climat relève de l’aveuglement. Si l’Afrique subsaharienne triplait sa production électrique en utilisant uniquement du gaz, cela ne représenterait que 0,6% des émissions mondiales supplémentaires. Et l’énergie domestique au GPL émet 60% de gaz à effet de serre en moins que la cuisson traditionnelle au bois.

L’abondance énergétique pour tous

Todd Moss est catégorique : son graphique du réfrigérateur n’est pas « un graphique d’austérité » mais « un graphique d’opportunité manquée ». Le problème n’est pas que les Occidentaux consomment trop d’énergie, mais que des milliards d’êtres humains n’en consomment pas assez.

L’objectif ne devrait pas être de réduire la consommation suédoise ou américaine, mais d’amener chaque personne à au moins 1 000 kWh par personne par an à court terme, puis 5 000 à 10 000 kWh à moyen et long terme. Si le Nigeria, le Libéria, le Sénégal ou Haïti atteignaient le niveau de consommation électrique de la Suède, ce ne serait pas un cauchemar climatique mais un succès humanitaire retentissant. Un monde d’égalité énergétique n’est pas un monde de pauvreté forcée, mais un monde d’abondance universelle.

Pour les nations développées, l’enjeu majeur réside dans un double défi énergétique : décarboner leur production électrique tout en l’accroissant substantiellement pour accompagner l’électrification du chauffage et des transports. L’écart demeure saisissant entre les 6 000 kWh largement décarbonés que consomme annuellement un Français et cette même consommation chez un Allemand, où charbon et gaz fossiles conservent une emprise prépondérante sur le mix électrique.

La nécessaire transition énergétique à l’échelle mondiale ne doit toutefois pas faire l’impasse sur le besoin fondamental d’énergie stable et abondante pour tous. Les aides à destination de l’Afrique doivent inclure toutes les technologies disponibles : renouvelables, fossiles et nucléaires. L’objectif est d’offrir à chaque être humain ce que nous tenons pour acquis dans les pays riches : une électricité toujours disponible et à bon marché. N’oublions jamais que l’accès à l’énergie n’est pas qu’une question technique ou climatique, mais avant tout une question de dignité humaine.

Cet article est inspiré de « Why The Fridge Continues to Resonate » de Todd Moss, publié le 23 février 2023 sur Substack.