Dans l’imaginaire collectif, le Brésil, ce sont les plages de Copacabana, le football, le Festival de Rio, mais aussi les favelas et leur violence endémique, immortalisées par le film La cité de Dieu. Tout cela existe bel et bien. Pourtant, certaines parties du pays, dont plusieurs des quartiers les plus dangereux des grandes villes, connaissent un net recul de la criminalité, malgré de nombreuses zones d’ombres dans les chiffres de l’embellie.

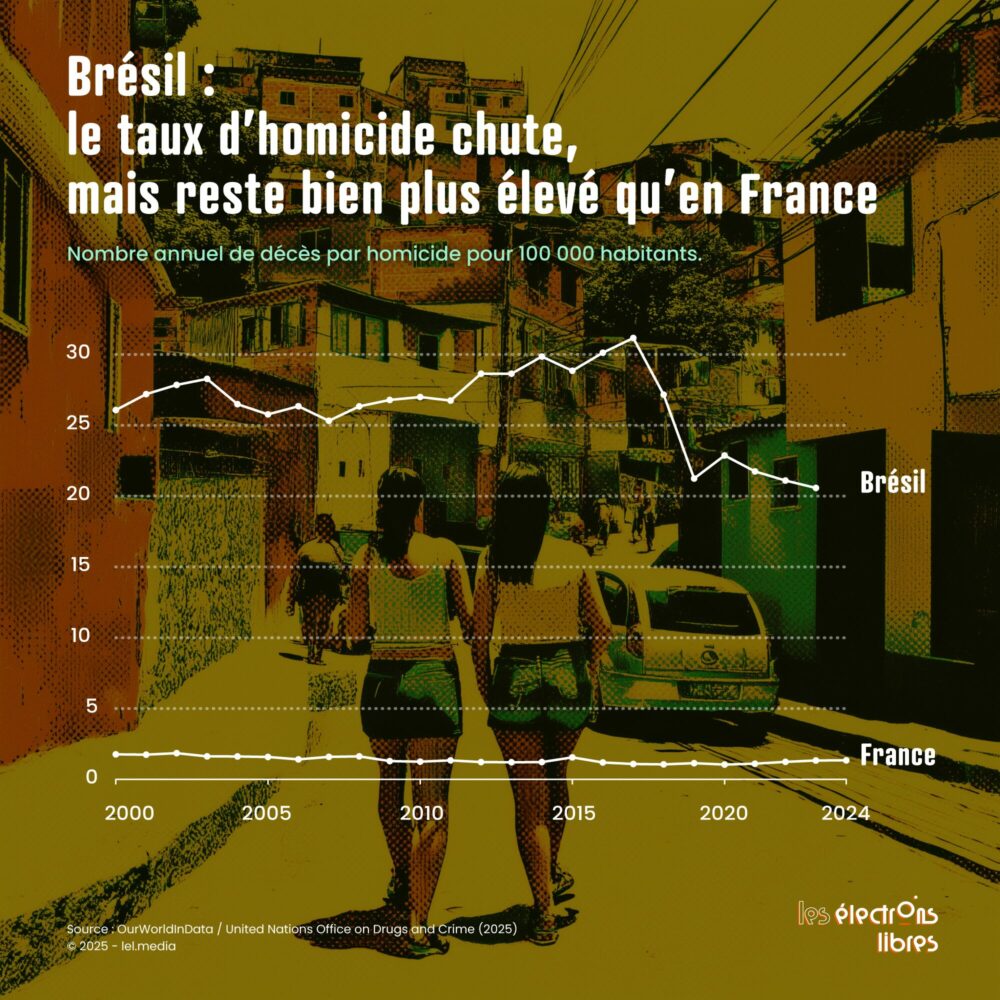

Cela fait des décennies que le Brésil se débat avec un nombre d’homicides effrayants, souvent supérieurs à ceux de pays en guerre. Or, en une décennie, il a opéré une lente mais réelle bascule, voyant la violence nettement reculer, même si elle reste très élevée.

Selon les derniers chiffres de l’Atlas da Violência publiés en mai 2025, le Brésil a enregistré en 2023 45 747 homicides, contre 57 396 en 2013, soit une baisse de 20,3 %. Encore plus frappant : depuis le sommet sanglant de 2017, où 65 602 personnes avaient été assassinées, la chute atteint 30,2 %. Le taux national passe à 21,2 homicides pour 100 000 habitants, son plus bas niveau en onze ans. Un chiffre à néanmoins relativiser, si on le compare à celui de la France, autour de 1,2 pour 100 000 habitants.

La géographie de la baisse

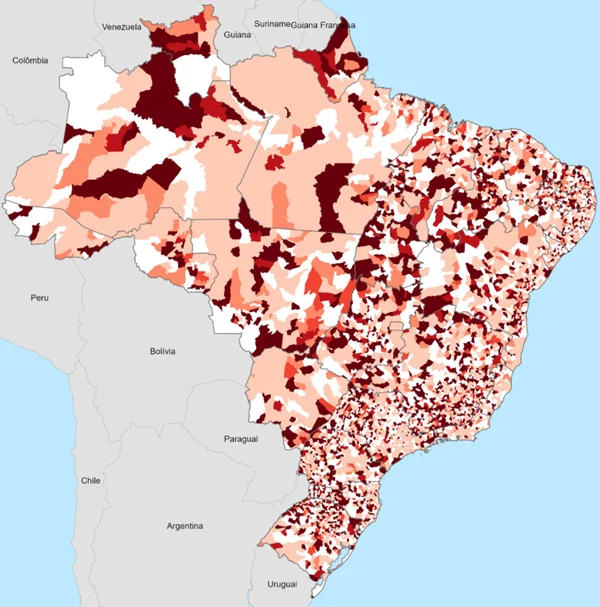

Pour comprendre cette transformation, il faut regarder au-delà de la moyenne nationale. Le site du Forum brésilien de la sécurité publique publie des cartes interactives révélant la disparité régionale. D’un côté, l’État de São Paulo affiche un taux d’homicides de 6,4 pour 100 000, comparable à celui de certains pays européens. De l’autre, Bahia, Amapá ou Amazonas atteignent encore plus de 40 voire 50 pour 100 000 habitants, des niveaux qui demeurent critiques.

Un visuel mis à jour par l’Igarapé Institute en avril 2025 montre une concentration des violences dans les États du Nord et du Nordeste, précisément là où les politiques publiques sont les plus fragmentées. À l’inverse, les États du Sud, notamment Santa Catarina, Paraná ou Rio Grande do Sul, suivent des trajectoires plus stables, largement grâce à des systèmes éducatifs et policiers mieux financés.

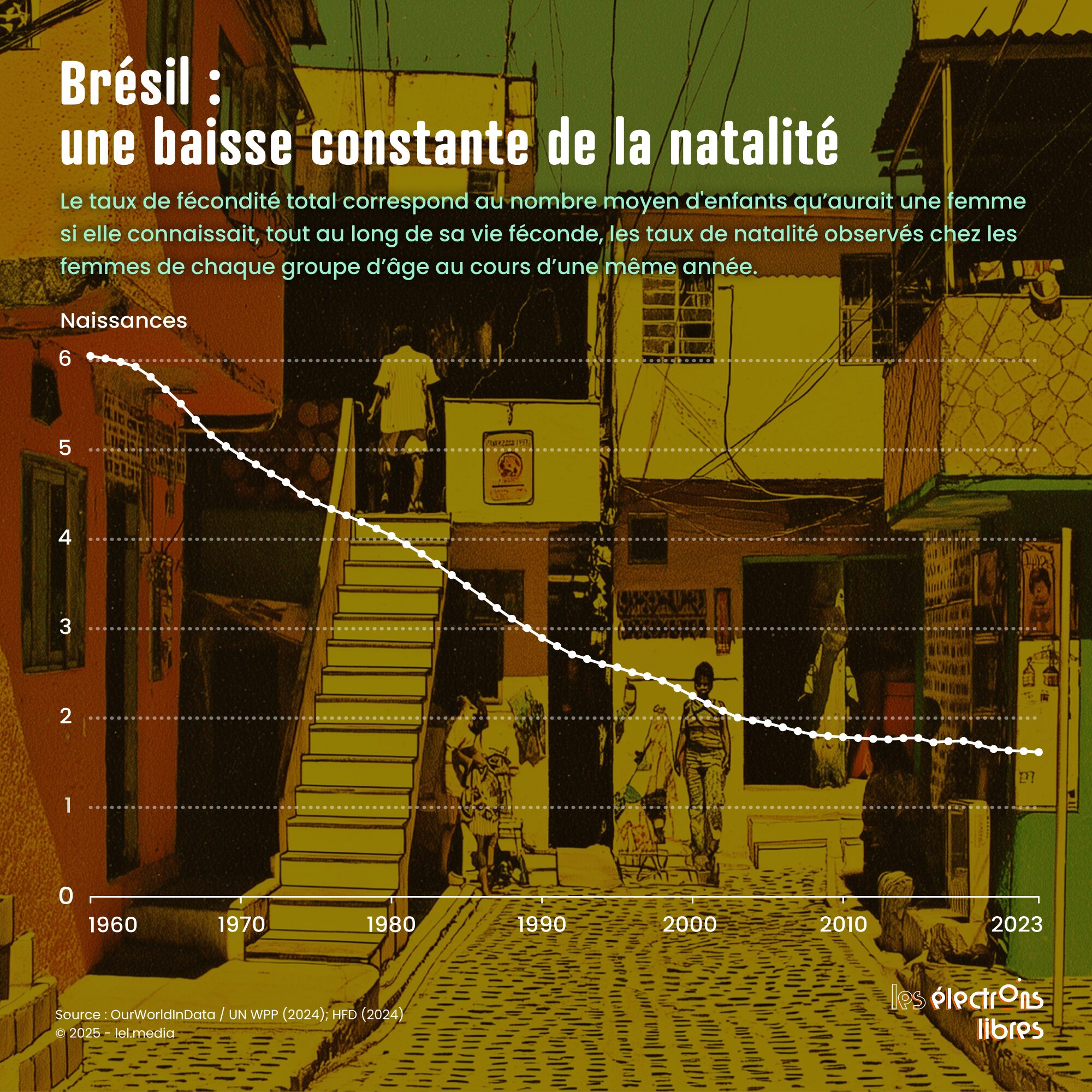

Moins de jeunes, moins de crimes ?

Plusieurs dynamiques expliquent cette décrue. D’abord, la transition démographique. Une donnée qui n’est pas exactement positive. Le Brésil est une nation vieillissante. Alors que dans les années 1960, on enregistrait un taux de plus de 6 enfants par femme, celui-ci s’est littéralement effondré, pour atteindre 1,62 aujourd’hui, signifiant la perspective d’une baisse de la population. Or, logiquement, ce sont les jeunes hommes qui sont statistiquement les plus impliqués dans les violences urbaines. Ce qui justifie une part de la décroissance des faits constatés. Cette évolution, déjà observée dans des pays comme le Mexique, a un impact direct et mécanique sur les taux d’homicides.

Mais ce recul de la criminalité s’explique aussi par un phénomène plus étonnant : la trêve entre factions criminelles. Depuis 2019, les deux grandes organisations du pays, le PCC (Primeiro Comando da Capital), implanté à São Paulo, et le Comando Vermelho, actif à Rio, auraient mis en place un pacte tacite de non-agression. Moins de guerres territoriales, donc moins de morts. Une paix froide, mafieuse, mais efficace pour faire baisser les chiffres et participer à restaurer une certaine paix.

Enfin et surtout, les politiques de sécurité évoluent. Dans l’État de São Paulo, la généralisation des caméras-piétons sur les policiers, les bases de données croisées et les interventions plus ciblées semblent avoir légèrement limité les bavures, tout en augmentant la capacité des forces de l’ordre à réagir avec efficacité.

À Fortaleza, la capitale du Ceará, au nord-est du pays, une étude de l’université fédérale locale montre que les « blitz » policiers (opérations rapides, massives, concentrées dans un temps et un espace réduits) ont fait baisser les violences de 35 % sans effet rebond dans les quartiers voisins. Quant à Rio, où des UPP (Unités de Police de Pacification) ont été introduites en 2008, la violence a sensiblement diminué dans certaines favelas. C’est ce que confirme une analyse de l’Université de Stanford portant sur les données géolocalisées des homicides et des morts imputées à la police entre 2005 et 2014. Grâce à elles, le nombre de confrontations mortelles entre forces de l’ordre et trafiquants a baissé, ainsi que le nombre de morts civils consécutifs à ces violences. Plus précisément, le rapport note qu’entre 2008 et 2012, les UPP ont permis une réduction notable des homicides dans les zones ciblées, souvent beaucoup plus accentuées que dans le reste de Rio. Elles ont également participé à diffuser une plus grande perception de sécurité parmi les habitants et à intégrer progressivement une part des favelas dans le tissu urbain. Hélas, les soubresauts de la politique brésilienne ont participé à les voir s’étioler au fur et à mesure.

Mais encore trop de violences policières

Certes les homicides reculent, y compris, comme nous l’avons vu, ceux imputables à la police, particulièrement là où les UPP ont été déployées. Mais leur nombre reste encore effrayant. Ainsi, en 2023, plus de 6 000 personnes ont été tuées par les forces de l’ordre, selon Amnesty International. Sans surprise, la majorité des victimes sont jeunes, noires et pauvres. Le massacre de Jacarezinho et ses 28 morts dont plusieurs civils sans arme, en mai 2021, reste dans toutes les mémoires.

À ce titre, dans un rapport publié en février 2025, Human Rights Watch dénonce une « stratégie d’exécution extrajudiciaire de facto » encore de mise dans certaines favelas de Rio et de Salvador, rarement suivie d’enquêtes et encore moins de poursuites. Le tout sans compter les actions morbides de nombreuses milices. Moins visibles que les gangs, mais tout aussi violentes, elles contrôlent désormais jusqu’à 60 % des quartiers périphériques de Rio, imposant leur loi, leurs taxes, leurs couvre-feux, se substituant dangereusement à l’État.

L’Amazonie : nouvel épicentre de la violence

Si la situation s’améliore progressivement dans certaines villes, hélas, la violence à tendance à se déplacer vers de nouvelles zones, à commencer par celles suivant les rives de l’Amazonie. Un rapport de l’Associated Press, publié en mai 2025, révèle que plus d’un tiers des municipalités de la région (260 sur 772) sont aujourd’hui sous influence de factions criminelles, principalement liées au PCC, au CV, ou à des groupes transfrontaliers opérant aussi au Pérou et en Colombie.

Dans ces zones isolées, la lutte pour le contrôle de l’orpaillage illégal, des pistes clandestines liées au trafic de drogue et des routes fluviales provoquent une montée spectaculaire de la violence, souvent ignorée par les médias du Sud. À Porto Velho, entre le 9 et le 13 janvier 2025, 13 personnes ont été tuées dans des affrontements entre police et groupes armés, rappelle le journal Globo. Le gouverneur de Rondônia a reconnu que son État « n’avait plus les moyens humains de contrôler l’intérieur amazonien ».

En attendant un vrai contrat social

Au final, la décrue des homicides est indiscutable, mais relative, les raisons y présidant n’étant pas toujours liée à des phénomènes encourageants. Si elle mérite d’être saluée, elle ne saurait masquer les nouvelles formes de violence et leurs déplacements territoriaux, ni l’absence persistante de l’État et de ses prodigalités sociales, souvent remplacées par celles des gangs, dans de vastes territoires. À l’heure actuelle, elle dépend davantage du bon vouloir des cartels et de la performance policière que d’un contrat social restauré. C’est pourtant cette seule condition qui permettra à cette dynamique de prendre un virage structurel…