Plutôt S, ES ou L ? À la veille de la rentrée, souvenez-vous de ces séries qui ont marqué toute une génération. Du passé, désormais. Car la réforme Blanquer, effective depuis 2020, a bouleversé le lycée général. Modernisation nécessaire d’un système archaïque, ou nouvelle usine à gaz made in Éducation nationale ?

La seconde : une porte d’entrée préservée

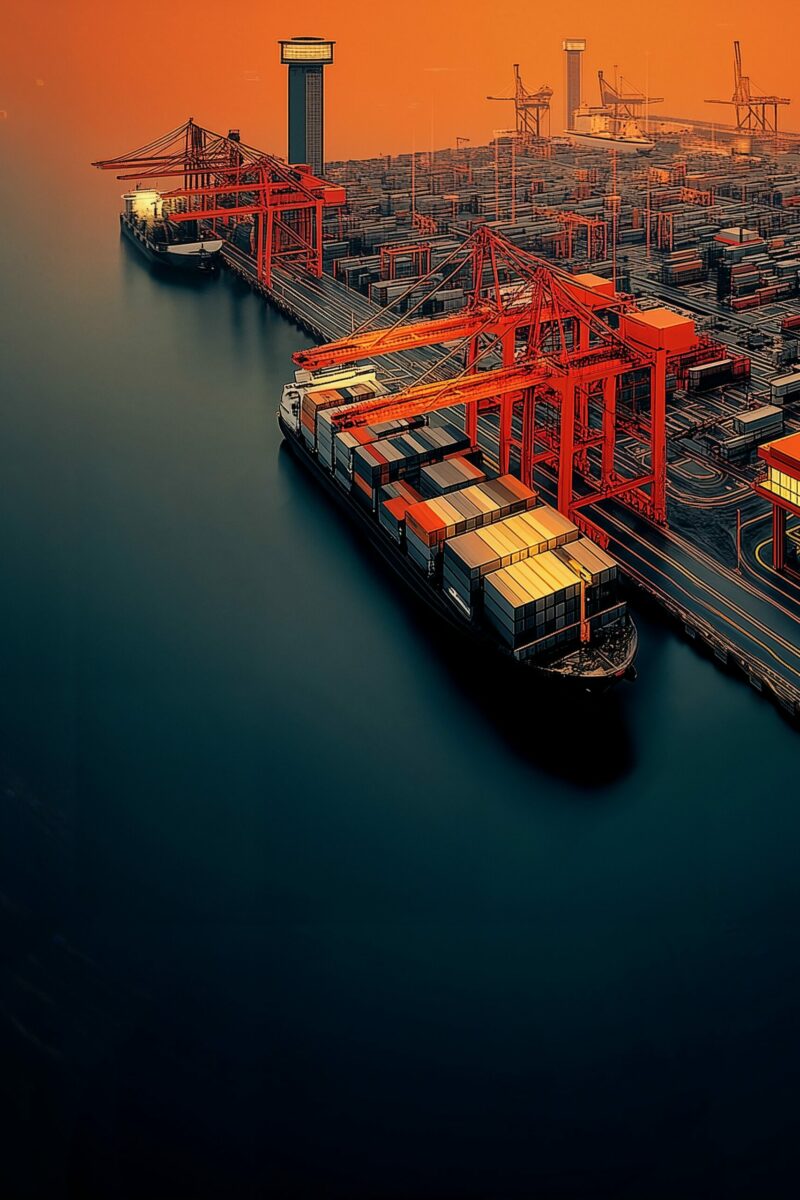

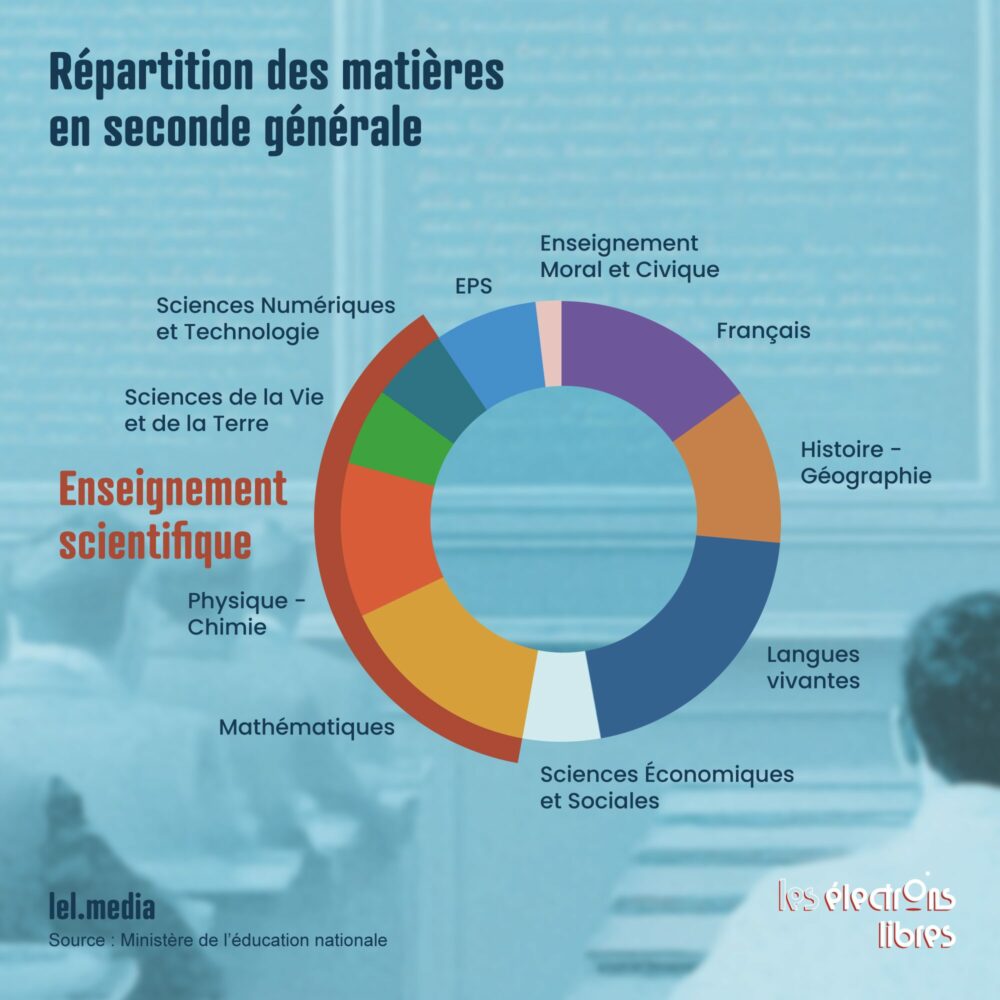

En classe de seconde, peu de choses ont changé. Les élèves suivent toujours plus ou moins les mêmes matières, avec quelques options facultatives. La répartition horaire reste équilibrée, avec environ un tiers du temps consacré aux matières scientifiques « classiques » (maths, SVT, physique-chimie), un peu plus si l’on inclut les sciences numériques et technologiques (SNT), nouvelles venues dans le tronc commun. On pourrait juste regretter la faible place offerte aux sciences du vivant, reléguées en fond de grille depuis quelques décennies, alors que leurs enjeux (écologie, réchauffement climatique, agriculture, vaccination…) sont centraux dans le débat public.

À l’issue de la seconde, les élèves se répartissent entre le lycée technologique, peu chamboulé par la réforme, et le lycée général, qui accueille environ deux tiers des élèves.

Première et terminale générale : un casse-tête organisationnel

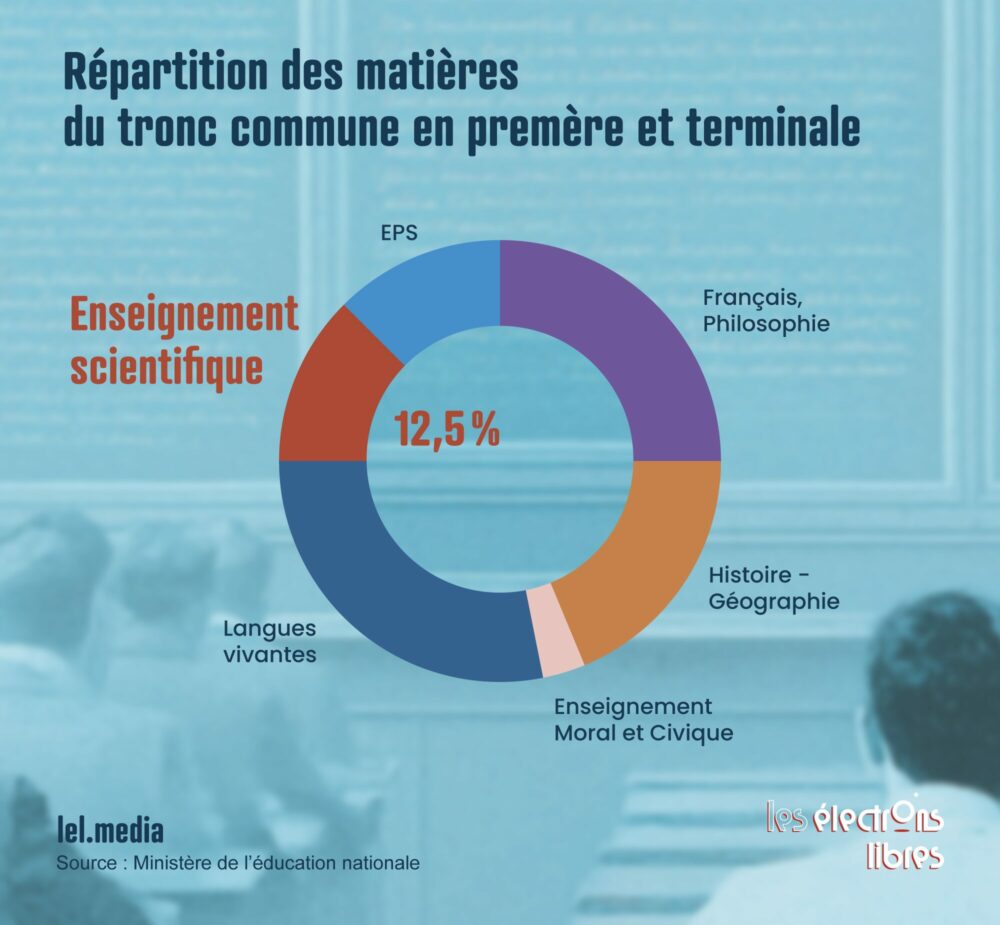

C’est là que la réforme change vraiment la donne. Fini les séries : désormais, un tronc commun assure un socle de culture générale (environ la moitié de l’emploi du temps), tandis que les élèves choisissent trois spécialités en première (4 h chacune), dont ils ne gardent que deux en terminale (6 h chacune).

Simple, vraiment ? En apparence peut-être. Car derrière cette façade se cache un véritable cauchemar organisationnel. En permettant d’innombrables combinaisons de spécialités, la réforme a dynamité les groupes-classes. Concrètement, on compose les classes autour du tronc commun, puis les élèves sont éclatés dans différents groupes pour leurs spécialités — soit 12 heures par semaine.

À l’arrivée, l’entraide entre élèves en prend un coup et les emplois du temps virent au casse-tête. Car il faut caler les spécialités au même moment de la semaine pour tout le monde, en plus de jongler avec les options, les groupes de langues et les dédoublements… Résultat : des emplois du temps individualisés, donc verrouillés à l’extrême. Déplacer une heure, organiser du soutien, programmer un devoir commun ? Mission quasi impossible.

Cerise sur le gâteau : on se retrouve avec des emplois du temps en gruyère, qui sapent l’efficacité et compliquent la vie de tous — des élèves comme des profs.

Et ce n’est pas tout. Le suivi des élèves prend aussi du plomb dans l’aile. Les professeurs de spécialité, éclatés sur plusieurs classes, ne peuvent tout simplement pas assister à tous les conseils. Résultat : certains sont clairsemés, privés bien souvent… des enseignants des matières principales. Quant aux professeurs principaux, forcément issus du tronc commun, ils disposent de trop peu d’heures avec leurs élèves pour réellement bien les connaître.

Plus de choix… mais moins de marge de manœuvre

Du côté des élèves, le constat est tout aussi négatif. Désormais, tout se joue en seconde. Le choix des spécialités, déterminant pour le traitement des vœux sur Parcoursup, conditionne l’orientation post-bac. Avant la réforme, au temps des séries, il suffisait de se situer globalement dans un profil ; aujourd’hui, dès leur première année de lycée, les jeunes doivent faire un choix crucial pour leur avenir, souvent sans avoir la moindre idée de leur projet et sans nécessairement disposer de la maturité requise.

Ainsi, paradoxalement, la prétendue flexibilité se mue en spécialisation imposée, aggravée par la suppression de la troisième spécialité en terminale. Au final, on retrouve des élèves piégés dans leurs choix. Une fois embarqués, nul retour en arrière possible : de la première au bac, le parcours est verrouillé. Et les lycéens le confirment eux-mêmes : ce système ne fait que leur ajouter du stress, ce qui est parfaitement compréhensible.

Et les sciences, dans tout ça ?

Les sciences paient un lourd tribut. Dans le tronc commun, leur enseignement est marginalisé avec seulement 2 heures par semaine, soit deux fois moins que le français ou les langues vivantes. Les programmes, souvent déconcertants, peinent à transmettre une véritable culture scientifique (cf. encart). Maigre compensation : depuis la rentrée 2023, les maths ont fait leur retour dans le tronc commun pour les élèves n’ayant pas opté pour la spécialité… mais seulement à raison d’1 h 30 par semaine, et uniquement en première.

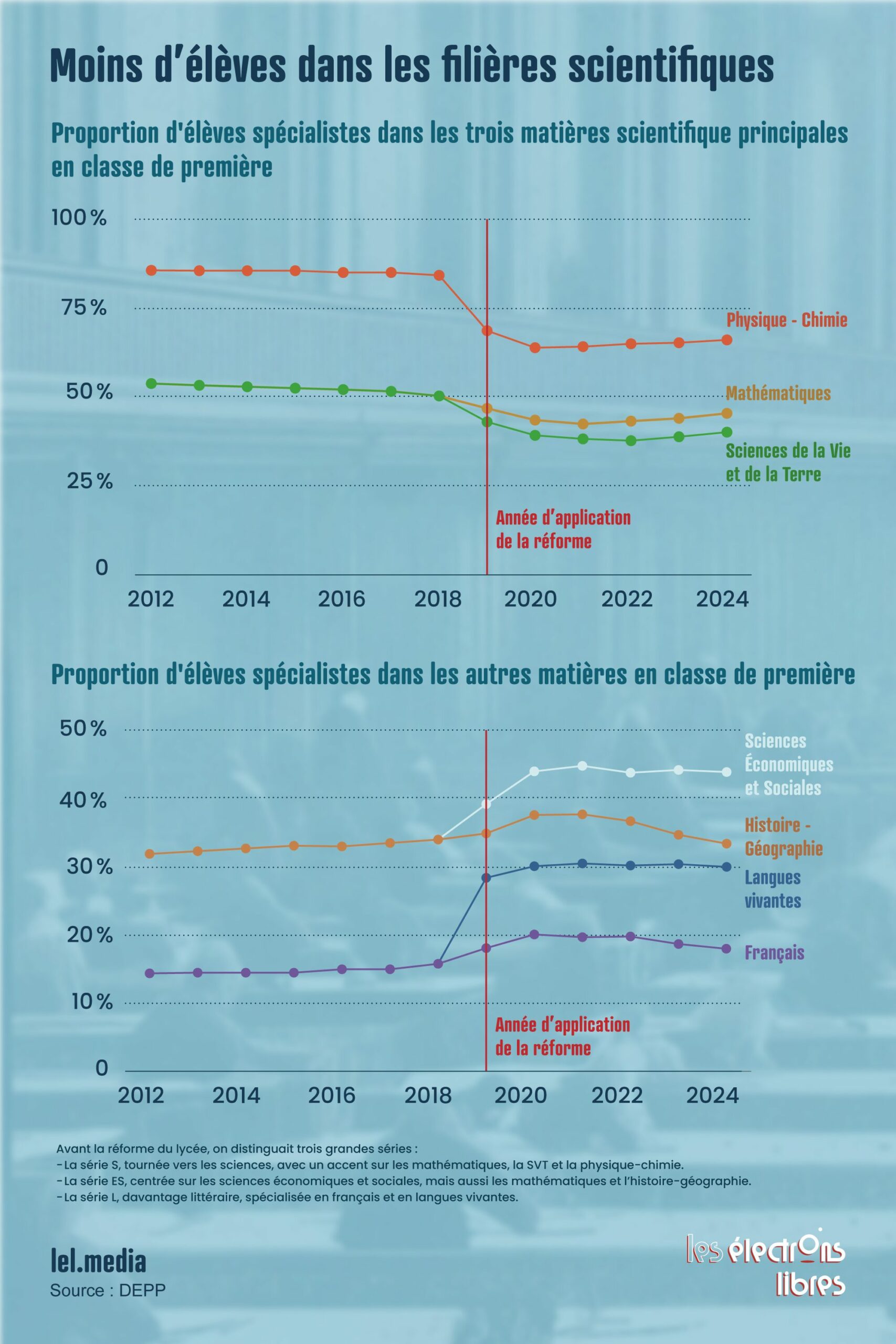

Du côté des spécialités scientifiques, la situation est aussi préoccupante. Pendant des décennies, la série S jouissait d’une image flatteuse. Réputée exigeante, elle imposait moins de spécialisation que les autres séries en conservant la majorité des matières. Il était clair qu’avec un bac S en poche, toutes les portes post-bac étaient ouvertes. Cette filière aimantait ainsi naturellement les élèves indécis, souvent parmi les plus sérieux…

Casser cette hégémonie pouvait sembler un objectif légitime de la réforme. Mais le prix payé est lourd, car les filières scientifiques en sortent fragilisées. La liberté de choix des spécialités a mis les matières en concurrence et, dans ce contexte, les disciplines scientifiques, parfois jugées trop difficiles ou trop calculatoires, séduisent moins. Si, avant la réforme, plus de la moitié des lycéens choisissaient la série S, aujourd’hui, à peine un tiers conserve deux spécialités scientifiques en terminale, un net décrochage au profit des autres matières.

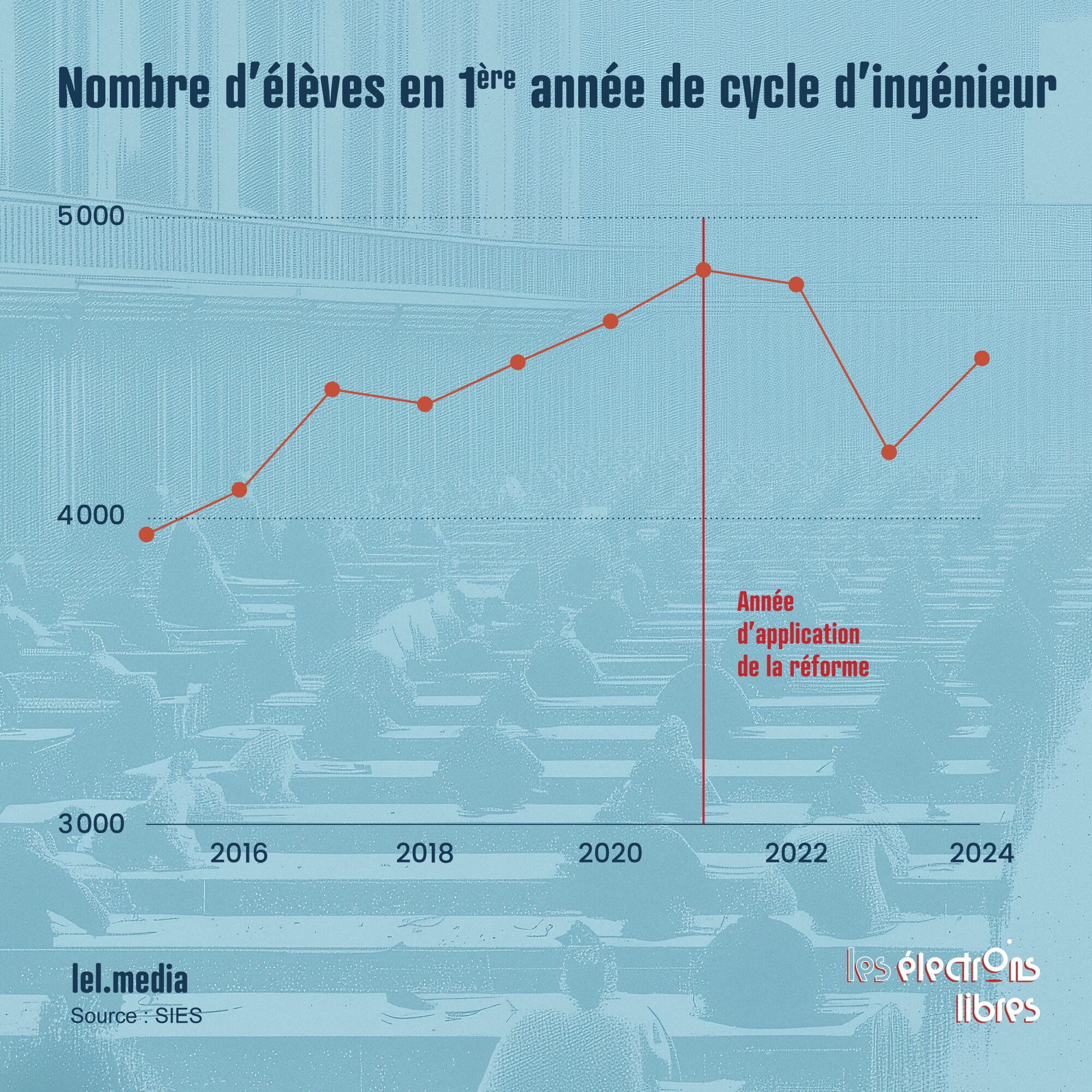

On pourrait tenter de relativiser ces problèmes en supposant que cette évolution corrige simplement l’anomalie qui attirait dans la série S des élèves peu scientifiques. Mais là où les choses se compliquent, c’est que ces tendances se répercutent sur le supérieur : comme le souligne le collectif « Maths&Sciences » dans une tribune du Monde en 2024, les effectifs en première année d’école d’ingénieur, qui étaient en hausse constante depuis les années 2000, diminuent depuis la réforme (cf. figure).

Un constat inquiétant alors que les besoins dans les métiers exigeant un haut niveau de compétences scientifiques et technologiques continuent de croître.

Des spécialités inséparables

Dernier point délicat : la liberté de choix des spécialités se heurte à l’interdépendance des matières scientifiques. La physique-chimie exige des bases solides en maths, tandis que les SVT reposent souvent sur ces deux matières. Conséquence : un élève ayant jeté son dévolu sur la physique-chimie, mais non les maths, rencontrera rapidement des difficultés. De plus, de nombreuses filières post-bac, notamment celles axées sur les sciences du vivant, requièrent un niveau correct dans les trois disciplines scientifiques. Or, en terminale, les élèves ne conservent que deux spécialités. L’option « maths complémentaires » (qui avait été créée pour pallier ce problème) ne suffit pas toujours, et beaucoup en viennent à abandonner les SVT en terminale pour se tourner vers médecine ou STAPS, filières qui, paradoxalement, dépendent majoritairement de cette matière.

Repenser le lycée pour plus d’efficacité

La réforme Blanquer a voulu moderniser le lycée et offrir plus de liberté aux élèves. Mais dans les faits, cette flexibilité crée du stress, complique l’organisation et fragilise l’enseignement des sciences. Une fois encore, le mieux s’est révélé l’ennemi du bien. En voulant abolir le carcan des séries, on a instauré un système qui ne satisfait personne.

Le véritable progrès pourrait finalement passer par un retour à plus de simplicité, quitte à réduire la liberté de choix. Un véritable « choc de simplification » permettrait de clarifier le fonctionnement du lycée, d’en accroître l’efficacité et de redonner aux sciences la place qu’elles méritent.

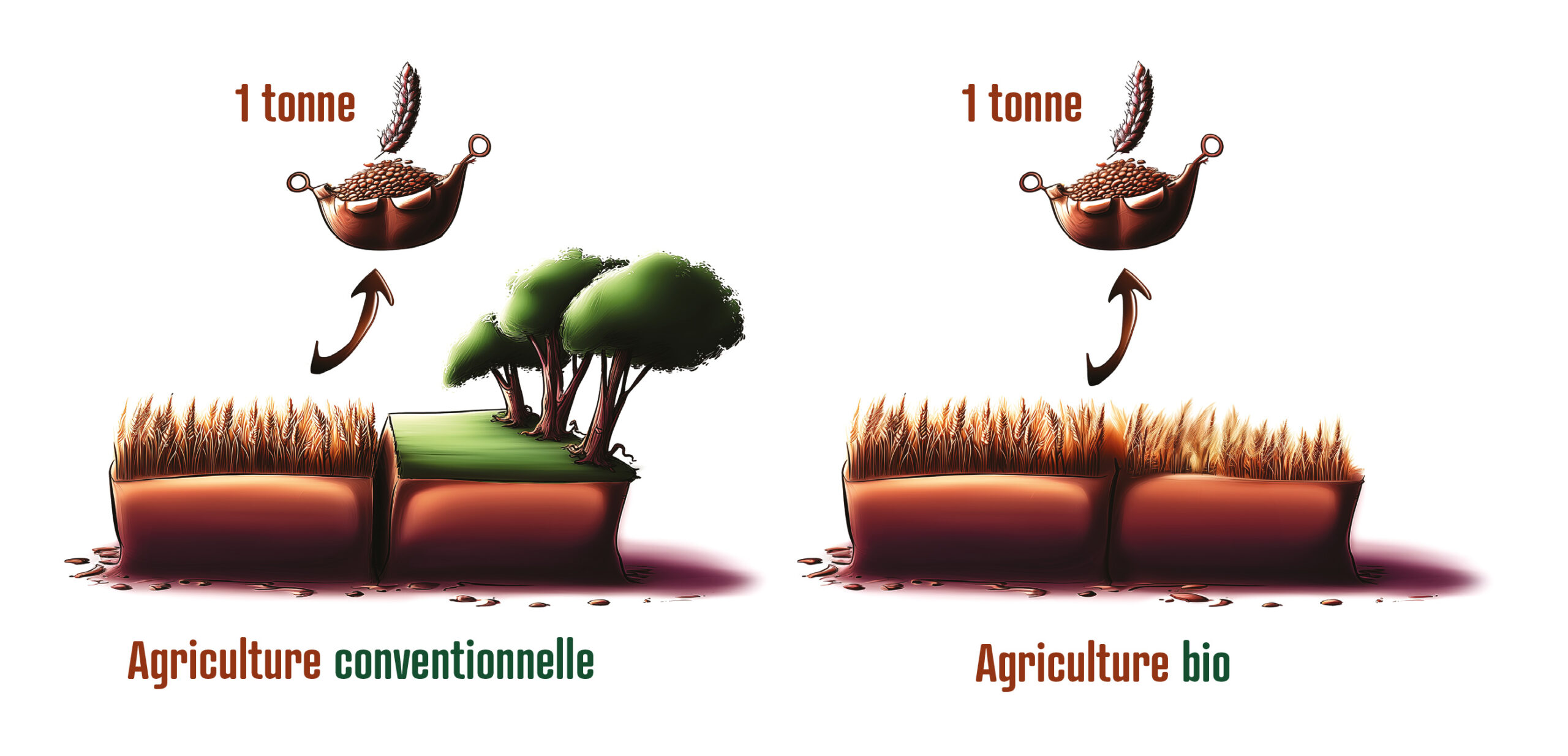

Agriculture de conservation des sols, agriculture de précision, agroforesterie… tous ces noms ne vous disent peut-être rien. Et c’est normal, tant l’agriculture biologique monopolise la lumière dans le débat public. Elle représenterait le seul modèle agricole « acceptable », celui qu’il faudrait généraliser pour sauver la planète. Et pourtant.

On l’a vu, le bio est loin d’être la solution miracle sur le plan environnemental. En cause notamment : ses rendements plus faibles, qui nécessitent, à production constante, d’occuper plus de terres. Ce qui n’est pas franchement une bonne nouvelle pour les écosystèmes naturels.

Alors une question s’impose : n’existe-t-il pas d’autres voies, capables de concilier production agricole et performance écologique ?

L’intensification écologique, ou comment sortir des vieux débats

Longtemps, deux modèles agricoles se sont affrontés. D’un côté, l’agriculture intensive : des rendements élevés, donc une emprise au sol plus faible, mais des impacts importants sur les parcelles cultivées. C’est le modèle du land sparing, ou « séparation des usages ». De l’autre, une agriculture extensive, souvent bio, qui mobilise plus de surface à cause de rendements plus faibles, mais où les pratiques sont plus favorables à la biodiversité sur les parcelles. C’est le land sharing, ou « partage des usages ».

Mais depuis quelques années, ce vieux débat pourrait bien être dépassé par une troisième voie : l’intensification écologique. L’intensification écologique, c’est un peu vouloir le beurre et l’argent du beurre. Il s’agit d’un concept qui fait le pari de préserver les rendements tout en améliorant l’impact environnemental des pratiques agricoles. Cette voie, qui fait de plus en plus consensus dans la littérature scientifique (notamment dans le rapport de l’IPBES), pourrait bien ringardiser l’agriculture bio, pas assez productive.

Mais concrètement, quels sont les leviers de cette intensification écologique ?

On remet le couvert (végétal), et on fait tourner…

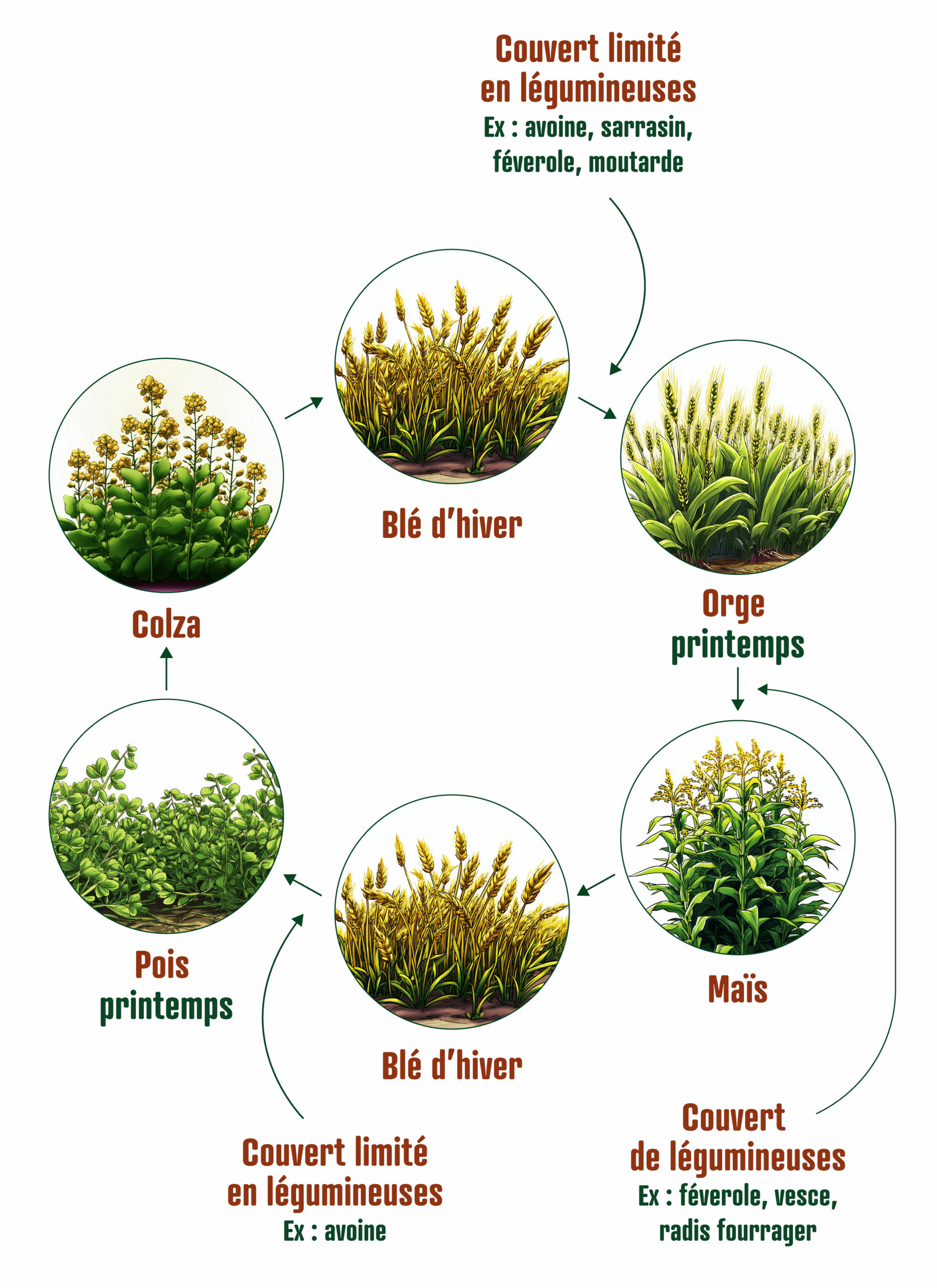

Premier levier : la gestion de l’assolement. En diversifiant les cultures dans le temps et dans l’espace, on casse les cycles des ravageurs, on limite les maladies, on réduit les adventices (mauvaises herbes, etc.)… et donc l’usage de produits phytosanitaires. Allonger les rotations, c’est donc bon pour le sol, bon pour la biodiversité et bon pour la productivité.

Autre outil : les cultures intermédiaires, ou « couverts végétaux ». Semées entre deux cultures principales, elles protègent les sols de l’érosion, améliorent leur structure et captent l’azote résiduel. Certaines seront détruites pour enrichir le sol, d’autres récoltées : ce sont alors des « cultures dérobées », qui augmentent l’efficience des terres sans les épuiser.

Des plantes plus robustes

Autre levier clé : l’amélioration variétale. Depuis toujours, les agriculteurs sélectionnent les meilleures plantes. Mais les outils ont changé : aujourd’hui, les biotechnologies permettent d’aller plus vite et plus loin pour effectuer ce choix de manière judicieuse.

La transgenèse, d’abord. Elle autorise l’introduction de gènes d’intérêt dans une plante donnée. Plus récemment, l’édition génomique (type CRISPR-Cas9) permet de modifier de manière ciblée un gène existant, sans introduction d’ADN étranger. Ces techniques pourraient s’avérer décisives dans la transition agroécologique… mais elles sont interdites en agriculture biologique.

Moins de labour, plus de vie

Troisième levier : les techniques culturales simplifiées (TCS). Le principe : réduire le travail du sol pour préserver sa biodiversité. Moins de labour, c’est plus de vers de terre, plus de microfaune et plus de stockage de carbone.

Dans certains cas, on peut même semer directement, sans aucun travail du sol préalable : c’est le semis direct. Mais attention : sans herbicides, ces techniques favorisent la prolifération des adventices – autrement dit, les mauvaises herbes – ce qui entraîne des pertes de rendement. C’est pourquoi le sans-labour est difficilement compatible avec les contraintes du bio.

Et ce n’est pas fini

D’autres leviers existent. L’agriculture de précision, par exemple, permet d’ajuster très finement les doses d’intrants (eau, engrais, phytos…) aux besoins réels des plantes. Une stratégie qui peut encore gagner en efficacité grâce aux capteurs, aux satellites ou à l’intelligence artificielle… à condition, bien sûr, de ne pas rejeter en bloc les nouvelles technologies !

L’agroforesterie, elle, consiste à introduire des arbres dans ou autour des champs. Peu pénalisante pour les rendements, elle offre des refuges pour la biodiversité, améliore les sols, réduit l’évaporation… et stocke du carbone.

Quels labels pour ces pratiques ?

Soyons clairs : aucune de ces pratiques ne figure au cahier des charges de l’agriculture biologique. Mais il existe deux autres labels, moins connus, qui leur sont associés.

D’abord, l’agriculture de conservation des sols (ACS), fondée sur trois principes : allongement des rotations, couverture végétale permanente et non-labour. Depuis peu, elle est valorisée par le label « Au cœur des sols ». Résultat : une biodiversité du sol aussi bonne, voire meilleure, qu’en bio. Un meilleur bilan carbone. Et une perte de rendement limitée (entre -5 et -10 % environ), bien inférieure à celle observée en AB. En revanche, ce modèle est difficilement compatible avec le cahier des charges bio à cause de sa dépendance aux herbicides.

Ensuite, le label HVE (Haute Valeur Environnementale), fondé sur plusieurs critères classés selon 4 axes : biodiversité, gestion des phytos, fertilisation et eau. Plus souple, il permet de valoriser des stratégies variées. Certaines exploitations cumulent d’ailleurs HVE et AB. Mais le label est régulièrement critiqué par une partie du secteur bio, ainsi que par la Confédération paysanne, pour son manque d’exigence. Des critiques qui semblent également motivées par le succès croissant du label, qui commence à marcher sur les plates-bandes du bio.

En conclusion…

Des alternatives crédibles au modèle bio existent. Mieux encore : certaines d’entre elles obtiennent de meilleurs résultats environnementaux, pour des pertes de rendement moindres. Pourquoi sont-elles si peu connues ? Sans doute parce que le débat public tourne en boucle autour de l’agriculture biologique, parfois érigée en solution unique. Un sérieux facteur de risque. Car, à force de mettre tous les projecteurs sur le bio, on finit par invisibiliser d’autres modèles tout aussi, voire plus, vertueux – mais incompatibles avec son cahier des charges.

Ce n’est pas seulement injuste. C’est contre-productif.

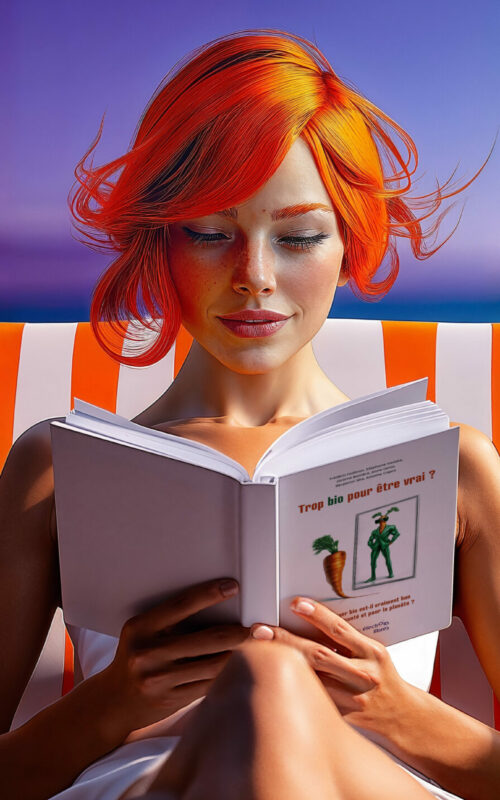

Tout l’été, nous publions ici gratuitement les bonnes feuilles de notre livre, « Trop bio pour être vrai ? ». Pour le lire en intégralité, c’est par là :

CommanderDernier épisode la semaine prochaine avec la conclusion : Le bio des légendes

Épisode précédent : Lobby et marchands de (ci)trouilles bio

« On a signé pour fabriquer des voitures, pas des armes. »

Cette semaine, la CGT et FO ont relayé le refus de certains salariés de Renault d’assembler des drones militaires destinés à l’Ukraine. Une réticence qui ravive de vieux démons : en 1939-40 déjà, le PCF freinait — et parfois sabotait — la production d’armes françaises, au nom de sa fidélité à Moscou.

22 Juin 1940, 5h45. Aux premières lueurs de l’aube, quatre Français, dont trois communistes, sont fusillés sur le champ de tir de Pessac (Gironde). Quelques heures plus tard, après six semaines de guerre éclair, la France signe l’armistice avec l’Allemagne nazie.

Parmi les condamnés, un espion, Jean Amourelle. Secrétaire sténographe au Sénat, « membre important et influent du parti socialiste » proche de Léon Blum, il aurait vendu à l’Allemagne les comptes rendus de la commission de l’armée de la Haute-Assemblée. Quelques mois plus tôt, il tente de lancer un hebdomadaire, La Carmagnole, destiné à propager l’antimilitarisme et à organiser des grèves, au moment même où la France réquisitionne ses usines pour préparer la guerre. Pour le financer, il n’hésite pas à contacter Berlin et reçoit pas moins de 400 000 francs de la part des services secrets nazis. Il est condamné à mort pour « intelligence avec l’ennemi » et pour avoir voulu créer « un journal antifrançais prônant la révolution et le sabotage de la défense nationale ».

À ses côtés, deux frères, Roger et Marcel Rambaud, et un ami, Léon Lebeau. Roger, ajusteur aux usines d’aviation Farman de Boulogne-Billancourt, est reconnu coupable de sabotage : il a sectionné un petit fil de laiton qui sécurise l’arrivée d’essence des moteurs, provoquant l’explosion des appareils en plein vol. Marcel et Léon, militaires, lui ont soufflé ce mode opératoire. Dans les affaires de Roger, on retrouve un tract recopié de sa main :

« Courage on les aura ! Confiance camarade, le parti communiste vivra toujours. Pas de canon, pas d’avion et la guerre finira. Paix immédiate.

Le Parti communiste français »

Tous les quatre essuient la salve des 24 fusils du peloton, avant d’être achevés d’une balle de revolver par un sous-officier.

Quelques jours plus tard, cinq autres détenus accusés d’espionnage doivent subir le même sort. Mais en pleine débâcle française, leur transfert précipité de Bordeaux vers le camp de Gurs, plus au sud, ne se déroule pas comme prévu. Lors d’un arrêt en gare d’Orthez, les cinq condamnés interpellent un groupe de soldats de la Wehrmacht stationné sur le quai. Le bataillon allemand, armes à la main, obtient leur libération immédiate – en 40, les communistes sont encore leurs alliés.

Fidèles au pacte

Un an plus tôt, dans la nuit du 23 au 24 août 1939, le pacte germano-soviétique est signé à Moscou, avec une clause secrète qui définit le partage de l’Europe de l’Est entre l’Allemagne nazie et l’Union soviétique. Une semaine plus tard, l’armée allemande envahit la Pologne, décidant la France à déclarer la guerre à son belliqueux voisin. C’est le début de la « drôle de guerre », pendant laquelle les Alliés, attentistes, restent sur la défensive derrière la ligne Maginot, le temps de rassembler leurs forces. Le 17 septembre, l’URSS attaque elle aussi, par l’Est, son voisin polonais. Les autorités françaises interdisent quasi immédiatement le Parti communiste français, ses organisations satellites et ses organes de presse, notamment L’Humanité.

Car depuis une quinzaine d’années, le parti et son journal sont à la tête d’un véritable réseau d’espionnage au service de l’Union soviétique. Dès 1927, L’Humanité appelle chaque ouvrier à devenir un informateur, « non pas pour de l’argent, mais pour la révolution ». Les usines d’armement françaises sont les premières ciblées, et les renseignements ainsi collectés alimentent régulièrement Moscou.

Le 27 octobre 1939, l’austère général Héring, gouverneur militaire de Paris, adresse au président du Conseil, Édouard Daladier, un « rapport sur l’activité des milieux défaitistes et, plus particulièrement, communistes » : « le PCF, après avoir réclamé la guerre à tout prix, réclame maintenant la paix immédiate, la cessation des hostilités ». Le pacte a instantanément changé la ligne du parti : ennemis jurés d’hier, les nazis sont devenus tout à fait fréquentables.

Mais ce n’est qu’un début. Peu de temps après, l’état-major fait état d’actes de sabotage par des communistes travaillant dans les manufactures d’armement de la région parisienne.

Saboter pour Staline

Dans les usines, la rhétorique antimilitariste se diffuse rapidement. Fin novembre, un rapport classé « secret » signale que la Société industrielle pour l’aviation (SIPA) subit la propagande communiste « sur une grande échelle, depuis le dernier des manœuvres jusqu’aux chefs d’équipes ». Il dénonce un freinage de la production et du sabotage dans leur usine d’Asnières. Plusieurs pièces du Lioré et Olivier LeO 45, un bombardier parmi les plus modernes de l’armée de l’air française, sont refusées pour malfaçon.

Les trotskystes, dont les organisations ont elles aussi été dissoutes en 1939, appellent au défaitisme révolutionnaire et distribuent des tracts dans les usines, dans les gares et dans les armées.

Au même moment, l’URSS envahit la Finlande. Staline veut sécuriser Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg), située à seulement 30 km de la frontière finlandaise et, pour cela, récupérer une partie de la Carélie et quelques îles stratégiques. Il imagine une victoire rapide, mais les Finlandais résistent héroïquement.

Daladier promet des armes pour aider le petit État nordique. Quelques jours plus tard, Jacques Duclos, l’un des dirigeants clandestins du PCF, écrit ces mots terribles à Benoît Frachon, futur secrétaire général de la CGT : « Le moment est venu pour nous d’orienter les ouvriers vers le sabotage des fabrications de guerre destinées à la Finlande et d’attirer leur attention sur l’utilisation antisoviétique du matériel de guerre fabriqué en France ».

Rapidement, deux tracts exhortent les ouvriers à tout mettre en œuvre pour « retarder, empêcher, rendre inutilisables les fabrications de guerre (…) destinées à combattre l’Armée rouge ». Ils veulent « rendre impossible l’envoi d’avions, de canons, de mitrailleuses et de munitions (…) aux ennemis de l’Union soviétique ». Dans les vestiaires des usines, les militants dénoncent une guerre « impérialiste » et placent les tracts directement dans les poches.

En février 1940, Pierre Lambert, future figure de Force ouvrière, est arrêté avec neuf militants trotskystes pour « publication de textes de nature à nuire au moral de l’armée et de la population ». Incarcéré à la prison de la Santé, il s’évade lui aussi en juin 1940 pendant un transfert.

En Finlande, l’URSS subit des pertes humaines colossales, malgré des effectifs trois fois plus nombreux que ceux de leurs adversaires. Mais les Finlandais s’épuisent, les munitions d’artillerie viennent à manquer et l’usure du matériel devient problématique. Ils n’ont d’autre choix que d’accepter la paix, en cédant 9 % de leur territoire. 450 000 Caréliens sont évacués et perdent leur foyer. Mais cette victoire laborieuse fissure l’image de Moscou : un « colosse aux pieds d’argile », qui ne pourra résister à la volte-face allemande sans aide américaine.

Malgré le cessez-le-feu, dans les usines d’armement, la production continue à ralentir partout, à l’unisson de la propagande révolutionnaire. Des détériorations de machines sont régulièrement constatées. Les militants, se félicitant de la « paix de la Russie imposée à la Finlande », encouragent les arrêts de travail, ou, pire, proposent de provoquer « des blessures (…) pour ralentir la production », selon un autre rapport secret de la police d’État de Seine-et-Oise.

À la Société nationale de constructions aéronautiques du Centre, le nombre de pièces défectueuses du Bréguet 696, un avion de chasse-bombardement français, explose.

Le 10 mai, l’Allemagne attaque la France.

La bataille ne durera que six semaines.

Lâchetés et trahisons

Deux jours avant l’armistice, Denise Ginollin, secrétaire fédérale du PCF, est arrêtée avec en poche une lettre infâme, où l’antisémitisme rivalise avec la soumission. Destinée aux Allemands, la « Déclaration du 20 juin » espère leurs bonnes grâces, dans l’espoir de voir L’Humanité publié à nouveau et d’obtenir la libération des militants communistes emprisonnés pour sabotage :

« Sommes communistes avons appliqué ligne PC sous Daladier, Reynaud et juif Mandel. Juif Mandel et Daladier nous ont emprisonnés. Fusillé des ouvriers qui sabotaient la défense nationale. Sommes PC français pas eu peur. »

Duclos et Tréand, qui dirigent le PC clandestin, exploitent sans scrupules la judéité du ministre de l’Intérieur Georges Mandel (de son vrai nom Louis Rothschild, sans aucun lien avec la célèbre famille du même nom) pour courtiser l’occupant nazi. Plus tard, leur entrée tardive en résistance ne sera pas, contrairement à l’engagement sincère de nombre de leurs adhérents, un acte patriotique pour la France, mais une lutte dictée par la volte-face des adversaires de Moscou.

Les ailes brisées de la défense française

En 1939-40, la production aéronautique française a été bien inférieure aux objectifs, pas seulement à cause des sabotages communistes, mais aussi à cause de graves problèmes d’organisation. Le peu d’entrain des ouvriers, la faiblesse des cadres et la politique incohérente du ministère de l’Air sont souvent pointés du doigt par les historiens.

Le fiasco du Dewoitine D.520, « fleuron » de l’aviation française, capable de tenir tête aux Bf 109 allemands, représente bien cette convergence des failles. Guy La Chambre, ministre de l’Air, refuse que les armes soient montées directement dans les usines, de peur que des ouvriers communistes les utilisent pour fomenter des troubles. Les avions arrivent désarmés dans des ateliers militaires débordés. Sur les 437 appareils livrés avant l’armistice, seule une cinquantaine est vraiment prête à affronter la Luftwaffe.

La libérannexion soviétique

Après la guerre, le PCF tentera de se justifier en accusant les « vrais » coupables : le grand patronat ou « les hommes des trusts ». À la Libération, Jacques Duclos est réélu député de la Seine et Denise Ginollin députée de Seine-et-Oise. Benoît Frachon devient secrétaire général de la CGT. Le trotskyste Pierre Lambert fondera l’Organisation communiste internationaliste, que rejoindra Jean-Luc Mélenchon.

Dès 1945, Staline tente d’imposer l’idée que l’URSS a « sauvé l’humanité du fascisme ». L’URSS impérialiste n’a pourtant pas « libéré les peuples », elle les a enchaînés.

La paix des dupes

Bien sûr, les réticences actuelles chez la firme au losange sont encore loin des sabotages de 1939. Mais dans une France fracturée, où la défiance envers l’État et les institutions est à son comble, l’histoire donne des raisons de s’inquiéter. D’autant que ressurgit le vieux mythe d’une Russie libératrice de l’Europe face au nazisme. Un récit forgé par le PCF, entretenu chaque 9 mai par Vladimir Poutine, et crédibilisé par Jean-Luc Mélenchon, qui commémore l’armistice à Moscou. Une réécriture de l’histoire qui oublie bien vite les 11 Milliards de dollars d’aide militaire US.

Le leader insoumis, qui promet de « tout conflictualiser », adhère sans scrupule à la fable du Kremlin sur la « provocation de l’OTAN », sinistre écho à l’« impérialisme » supposé de la pauvre Finlande de 1939. Ou à celle des frontières définies sans l’accord des peuples, alors que 92 % des électeurs ukrainiens ont, à la chute de l’empire soviétique, voté en faveur de l’indépendance. « En campagne contre la diabolisation de Vladimir Poutine », il désapprouve la livraison d’armes et rêve d’un cessez-le-feu qui ne serait autre qu’une reddition de Kiev. Il n’est pas le seul, rejoint en cela par certains pseudo-patriotes ou cadres du RN. Certaines postures de paix sont, depuis toujours, un masque bien commode pour dissimuler l’allégeance à l’ennemi. Et la réécriture de l’histoire, une façon bien pratique de justifier l’innommable. Au vu des trahisons passées, on comprend que certains n’aient pas d’autres choix.

Il peine à se faire une place dans nos assiettes, mais doit pourtant, pour le législateur, représenter 21 % de notre agriculture dans 4 ans. Derrière ce volontarisme, la promesse d’une alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement. Mais manger bio est-il vraiment bon pour la santé et pour la planète ?

Un livre compact, direct et ludique, coloré et richement illustré ! Nos spécialistes Stéphane Varaire, Jérôme Barrière, Anne Denis & Frédéric Halbran, soutenus par Antoine Copra et Benjamin Sire, font le point sur l’état de la science, sans a priori et sans faux-semblants.

À grignoter sans modération !

Disponible dès aujourd’hui, sur Amazon pour les versions broché et Kindle et directement sur notre site au format epub.

Ah mes amis, quelle semaine !

J’étais déjà en train de préparer mes banderoles pour la manif du 10 septembre quand… percée décisive. Je sens Antoine fébrile : visiblement son énigme ne tient plus qu’à un fil. Je suis sur la piste !

Tout ça grâce à @TerreTerre13 et @JohnGirondins (j’ai subtilisé deux codes d’abonnement Quark dans le tiroir du chef pour eux).

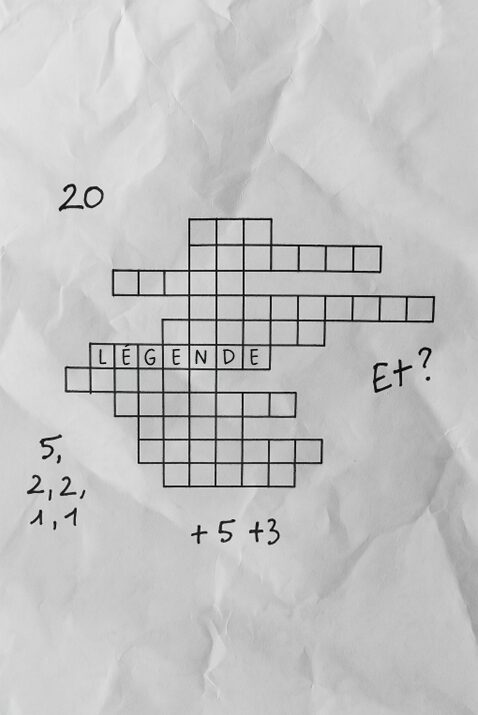

@JohnGirondins est un redoutable chasseur d’énigmes. Il a d’abord trouvé que 5 + 2 + 2 + 1 + 1 = 11 comme les 11 mots de la grille. Bon, dit comme ça, ça a l’air évident… mais depuis, on se creuse la tête pour comprendre ce que ces nombres signifient vraiment… Je pense que ça ne doit pas être si compliqué que ça.

Et moi j’ai remarqué que 20 = 11 + 5 + 3 + « Et ». Donc peut-être que l’énigme complète fait 20 mots. C’est plausible.

Ensuite, il dit qu’il a réussi à trouver le mot de 11 lettres vertical, en faisant l’hypothèse que la première était un P. Je ne sais toujours pas par quel miracle il a trouvé ça…

Quant à @TerreTerre13, il a remarqué certains changements dans les titres et sous-titres par rapport au livre.

@JohnGirondins lui, il a trouvé un mot qui N’A PAS CHANGÉ.

Un mot qui paraît presque un peu décalé dans le contexte, comme dans “nager dans les rhododendrons”. Et là, j’ai eu un flash : dans la première image diffusée par Antoine, il y avait un sanglier. Le sanglier d’Érymanthe ! Un des douze travaux d’Hercule.

Je sens qu’on chauffe.

J’allais dire que c’est un peu taquin, Antoine, de glisser dans ton énigme des mots qui n’ont pas changé… mais si tu as disséminé d’autres indices du même genre, OK, c’est fair play.

En tout cas, le sanglier d’Érymanthe, c’est plus crédible que les sangliers radioactifs de la forêt bavaroise de Grok !

D’ailleurs, je sens que dans l’article de cette semaine, le mot est facile à trouver, avec ou sans le livre…

Pas vrai, @TerreTerre13 ?

On touche au but, les amis.

Encore un dernier effort.

On va la craquer, cette énigme.

« Impossible n’est pas Électrons ! »

Bon, les amis, comment ça va vous ? Parce que moi, franchement… pas terrible. Je suis toujours à la recherche de mon canard d’or, que le chef Antoine a caché je ne sais où. J’ai pourtant rendu à temps ma copie pour le livre sur le bio. On est même toujours n°1 des ventes sur Amazon dans la catégorie “Agriculture Biologique”… Alors pourquoi ne me le rend-il pas ?

— Tu te ramollis, Fred, fais marcher ton cerveau. Cette énigmounette est largement à ta portée, et à celle de nos lecteurs, m’a-t-il même répondu quand je lui ai posé la question. Impossible n’est pas électrons, souviens-toi, a-t-il ajouté, l’air satisfait.

Alors j’ai crié, crié, pour qu’il revienne. Puis j’ai cherché. Partout. J’ai même commencé par les Pays-Bas. Fausse piste. (Mais bonne nouvelle : j’ai ramené une idée d’article.)

— Arrête de courir, Fred, et réfléchis, m’a dit Antoine quand je suis rentré, bredouille.

Alors j’ai réfléchi…

…et je pense avoir trouvé un truc. J’ai repensé à mon premier article. Je l’avais intitulé : À la recherche du canard d’or, clin d’œil assumé à l’histoire de la chouette d’or. Mais quand il est paru, le titre avait changé : À la recherche de la légende du canard d’or. Et là je me suis dit : ce n’est sûrement pas un hasard. Antoine a dû le modifier pour une bonne raison.

J’ai même essayé de placer le mot rajouté dans la grille trouvée sur son bureau… Et vous savez quoi ? Il rentre parfaitement en sixième ligne.

Je pense que je tiens quelque chose… Nager dans les rhododendrons… Mais bien sûr, Antoine…

Plus que dix mots à trouver pour reconstituer l’énigme et la grille. Et ces chiffres… On dirait que… Vous m’aidez ? Je suis prêt à distribuer les abonnements VIP et Quark comme s’il en pleuvait, si on trouve.

— Même pas en rêve, a rajouté Antoine en publiant l’article…

À suivre…

Le 28 avril 2025, l’Espagne et le Portugal ont basculé dans l’obscurité. En quelques secondes, près de 60 millions d’habitants ont été plongés dans un black-out massif. Transports figés, communications coupées, hôpitaux sous tension : une panne d’une ampleur inédite, qui a mis en lumière les fragilités de réseaux électriques de plus en plus dépendants des énergies renouvelables.

Alors que l’Espagne est un pionnier dans l’adoption des énergies vertes, cet incident a relancé une interrogation brûlante : le photovoltaïque, jadis célébré comme une solution miracle pour la transition énergétique, est-il en train de perdre de son éclat ?

Le black-out ibérique : une crise révélatrice

Ce 28 avril 2025, à 12 h 33, le réseau ibérique s’effondre. Selon Red Eléctrica de España (REE), le gestionnaire du réseau espagnol, une perte soudaine de 15 GW de production, principalement d’origine solaire, a été enregistrée, représentant environ 60 % de la demande nationale à ce moment précis. Elle fait chuter la fréquence à 49,2 hertz (au lieu de 50 hertz). Une série d’arrêts automatiques se déclenche, les interconnexions avec la France et le Maroc se coupent. L’Espagne et le Portugal entrent alors dans une nuit artificielle qui durera de dix à vingt heures selon les régions.

Très vite, une suspicion se porte sur la centrale solaire Nuñez de Balboa, exploitée par Iberdrola. Selon plusieurs fuites relayées par la presse, des anomalies auraient déstabilisé le réseau, provoquant une réaction en chaîne, amplifiée par la forte proportion de sources renouvelables (70 % de l’électricité provenait du solaire et de l’éolien au moment de l’incident). Mais la ministre de la Transition écologique, Sara Aagesen, tempère. Ce ne serait pas un site isolé qui aurait plongé le pays dans le noir, mais bien un enchaînement de défaillances – erreurs de pilotage de Red Eléctrica de España (REE), manque de capacités de secours disponibles, fragilité structurelle d’un réseau saturé d’énergies intermittentes.

Ce black-out a révélé une réalité technique fondamentale : les énergies renouvelables, bien qu’essentielles à la transition énergétique, posent des défis majeurs en termes de stabilité. Contrairement aux centrales thermiques ou nucléaires, les installations solaires et éoliennes n’apportent pas l’inertie électromécanique indispensable au réseau. Dans un système classique, cette inertie vient des masses en rotation – turbines, alternateurs – qui, comme la roue d’un vélo, permettent de continuer à avancer malgré une secousse ou une variation de cadence. Sans elle, la moindre oscillation de fréquence se transforme en choc violent.

Les panneaux solaires produisent du courant continu à partir de la lumière du soleil, ensuite converti en courant alternatif par des onduleurs. Or, ces équipements électroniques n’apportent aucune inertie. Les éoliennes modernes, pour la plupart connectées via des convertisseurs, ne transmettent pas non plus directement l’énergie cinétique de leurs pales au réseau. Résultat : au moment où l’Espagne fonctionnait avec près de 70 % de renouvelables, la moindre anomalie locale a suffi à faire vaciller l’ensemble du système.

Photovoltaïque : de l’euphorie au désenchantement

L’Espagne s’est longtemps enorgueillie d’être championne européenne du solaire. En 2024, les renouvelables représentaient déjà 56 % de son mix électrique, et le pays vise 81 % en 2030. À certaines heures, le photovoltaïque couvre plus de 60 % de la demande nationale. Mais cette réussite est aussi une fragilité.

Le 28 avril, la surproduction solaire atteignait 32 000 MW pour une demande limitée à 25 000 MW. Face à ce déséquilibre, les systèmes automatiques ont déconnecté en cascade des centrales entières, dès que la fréquence sortait de la plage tolérée. Ce n’est pas tant le solaire lui-même qui est en cause que l’incapacité du réseau à absorber des flux aussi massifs et variables. Sans stockage suffisant, sans mécanismes de régulation modernes, la solution du photovoltaïque se mue en problème.

Une panne aussitôt instrumentalisée

À peine les lumières revenues sur la péninsule ibérique, le débat politique s’est enflammé. En Europe, des figures de l’extrême droite comme l’Allemande Alice Weidel (AfD) ou l’Italien Antonio Tajani (Fratelli d’Italia) ont saisi l’occasion pour accuser le Pacte vert d’affaiblir la sécurité énergétique. En Espagne, l’opposition a réclamé le retour du nucléaire comme garantie de stabilité. Le Premier ministre Pedro Sánchez a répondu que les centrales nucléaires s’étaient elles-mêmes arrêtées lors du black-out, et que seules les centrales hydroélectriques et à gaz avaient permis le redémarrage.

Sur le terrain industriel, le jeu des responsabilités a vite tourné à la passe d’armes en mode renvoi de la patate chaude. Iberdrola s’est exemptée de toute faute, REE a incriminé la proportion excessive de renouvelables, tandis que la fédération patronale Aelec a dénoncé l’absence de centrales synchrones pour assurer la stabilité du réseau. La panne a ainsi révélé une évidence. La transition énergétique n’est pas qu’un enjeu technique, c’est aussi un champ de bataille politique et économique.

Le solaire : un pilier indispensable des ENR

Malgré ce désenchantement, nul ne peut se passer du photovoltaïque. Son association avec les batteries lui confère un rôle potentiel dans le lissage de la demande, dont ne peut se targuer l’éolien, à l’intermittence bien moins cyclique et plus imprévisible. Il s’installe vite, nécessite peu d’investissements lourds, ne présente pas de risque industriel majeur et affiche des progrès constants en matière de rendement et de recyclage. Aujourd’hui, les taux de récupération des matériaux (verre, aluminium, silicium) peuvent aller jusqu’à 95 %. Quant aux batteries, elles gagnent en compacité et en durabilité, en plus d’être moins onéreuses et de voir leurs matériaux (lithium, cobalt, nickel) être recyclables à près de 90 % contre moins de 50 % il y a encore dix ans.

Mais l’intégration efficace et sûre du photovoltaïque aux réseaux exige une transformation profonde de ces derniers. L’Agence internationale de l’énergie estime qu’il faudra ajouter ou remplacer 80 millions de kilomètres de lignes électriques dans le monde d’ici 2040 pour atteindre les objectifs climatiques. Et l’Espagne, enclavée derrière les Pyrénées, doit renforcer ses interconnexions avec le reste de l’Europe pour éviter que de futures perturbations locales ne tournent au désastre continental.

Les pistes existent, comme le développement du stockage hydraulique par stations de pompage-turbinage, la production de batteries de grande capacité, mais aussi les innovations technologiques comme l’inertie virtuelle. Ces convertisseurs électroniques de nouvelle génération permettraient aux installations solaires d’imiter le comportement stabilisateur des centrales conventionnelles. Des équipes de recherche, notamment à l’IMDEA Energía, travaillent déjà sur ces solutions, qui nécessiteront des incitations économiques et des réformes réglementaires pour se déployer à grande échelle.

L’Europe en première ligne

L’Union européenne a lancé une enquête indépendante, confiée à l’ENTSO-E et à l’ACER, pour tirer toutes les leçons du black-out ibérique. Les priorités relevées pointent la nécessité de renforcer la résilience des réseaux, d’améliorer la coordination transfrontalière et d’intégrer les renouvelables dans une architecture plus robuste.

Pour l’instant, la France, protégée par son parc nucléaire et ses dispositifs de protection réseau, a échappé à ce genre de pannes. Mais ce répit ne doit pas masquer une tendance de fond : l’Europe entière est confrontée au défi d’une intégration massive des renouvelables sans fragiliser ses systèmes. Le solaire, par son ampleur et son développement rapide, est au cœur de cette équation.

Une transition sous tension

L’éclipse espagnole ne signe pas l’échec du photovoltaïque. Elle rappelle que la transition énergétique ne peut se résumer à déployer toujours plus de panneaux ou d’éoliennes sans investissements massifs sur les réseaux, ses mécanismes de régulation et l’innovation technologique.

Si le solaire reste une pièce maîtresse du mix énergétique, il n’a rien d’un miracle au maniement aisé. Le 28 avril en a témoigné. À l’heure actuelle, un simple excès de production peut plonger une large partie d’un continent dans la nuit.

Après deux décennies de croissance, le bio marque le pas. Les ventes stagnent, et les surfaces cultivées reculent. Pourtant, l’État continue de miser sur lui, à coups de subventions et d’objectifs toujours plus ambitieux. Le secteur, en crise, fonde sa survie sur le lobbying et la fabrique de la peur.

Trou d’air passager ou marché mature ? Après un plongeon en 2021 et deux années dans le rouge, l’agriculture biologique se stabilise. Son chiffre d’affaires s’est maintenu l’an dernier à 12,2 milliards d’euros (+0,8 %), certes loin de son pic de 2020 (12,8 milliards), et sa part de marché reste de 5,7 % des achats alimentaires des Français selon les chiffres de l’Agence Bio. Une situation liée au net rebond en circuits spécialisés et en vente directe (+7 % par rapport à 2023), alors que les ventes en grande distribution, qui représentent encore près de la moitié du total, poursuivent leur dégringolade pour la quatrième année consécutive (-5 %). L’inflation a en effet conduit les grandes enseignes classiques à sabrer dans leur offre de produits bio qui, 30 à 50 % plus chers, ne trouvaient plus preneurs. Et le retour des prix à la normale n’a pas suffi à inverser la tendance. Quant à la restauration hors domicile, elle reste marginale (8 % du marché).

Le marché bio tient donc essentiellement grâce aux consommateurs « purs et durs », à fort pouvoir d’achat, qui fréquentent les magasins spécialisés comme La Vie Claire, Naturalia (Monoprix), Bio C Bon (Carrefour) ou, surtout, Biocoop, leader incontesté du secteur avec 742 magasins et 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Un créneau certes en voie de rétablissement, mais loin des croissances à deux chiffres des années 2010.

Dans ces conditions, l’acharnement des pouvoirs publics à subventionner toujours plus le développement de l’agriculture biologique laisse perplexe. Surtout, en constatant que les surfaces agricoles bio ont encore reculé en 2024, leur part stagnant autour de 10 % du total. Pourtant, la loi d’orientation agricole votée en mars dernier prévoit de doubler ce pourcentage d’ici 2030, en l’amenant à 21. Soit, dans quatre ans et demi ! Qui peut y croire ?

Étranglés entre la baisse de la demande et les surcoûts de production (rendements plus faibles qu’en agriculture conventionnelle, besoins en main-d’œuvre), bon nombre d’agriculteurs bio ne parviennent plus à garder la tête hors de l’eau, malgré les aides européennes et les plans d’urgence de l’État – 104 millions d’euros en 2023, 105 millions en 2025. S’y ajoute une série d’aides à la filière, notamment via le fonds Avenir Bio, créé en 2008 : 18 millions d’euros de budget l’an dernier, sans compter les 5 millions de financement de la campagne de promotion lancée cette année à l’occasion des 40 ans du label AB.

La récente décision de réduire de plus de moitié le budget 2025 du fonds Avenir Bio (au nom de la quête d’économies) a logiquement mis la filière en émoi. Mais est-il réaliste de vouloir à tout prix, à coup de subventions et de dirigisme, doper les surfaces et les volumes d’un modèle coûteux, dont les bénéfices sur la santé et l’environnement sont loin d’être avérés ? La loi Egalim impose ainsi depuis 2022 au moins 20 % d’aliments bio dans les repas des cantines scolaires. On en est loin : trop cher pour les collectivités, ou trop compliqué (ou contre-productif si les produits bio sont importés). Autre initiative, émanant cette fois de la mairie écologiste de Strasbourg : la distribution gratuite, sur simple ordonnance du médecin (dispositif Ordonnance Verte), de paniers de fruits et légumes bio à 2 000 femmes enceintes.

Biocoop : fils de pub

En fait, la filière bio a surtout construit son succès foudroyant du milieu des années 2000 à 2020, grâce à un discours agressif, axé autour du bashing systématique de l’agriculture conventionnelle. Ou plutôt du « lobby agro-industriel » et, surtout, des pesticides. À ce jeu, Biocoop a fait très fort. En 2014, le réseau coopératif lance une campagne d’affichage s’attaquant aux produits alimentaires classiques. Une affiche montrant une pomme dont sort un tas de ferraille, avec ce slogan : « n’achetez pas de pommes (traitées chimiquement) », lui vaudra deux ans plus tard une condamnation pour dénigrement. Sans aucun dommage pour son image, puisque les ventes ont progressé et que l’enseigne a récidivé en 2017, à l’occasion d’Halloween, avec une affiche de citrouille et cette annonce en gros caractères : « Vous devriez en avoir peur toute l’année ». En guise de légende : « la citrouille est l’un des aliments contenant le plus de pesticides. Chez Biocoop, tous nos produits sont garantis bio, zéro pesticide et zéro OGM ».

Un marketing de la peur qui s’est avéré très payant dans l’opinion, même s’il repose sur un double mensonge, au moins par omission. Car l’agriculture bio utilise, elle aussi, des pesticides, certes dits « naturels » (non issus de la chimie de synthèse), mais parfois tout aussi néfastes pour l’environnement, tels que les traitements à base de cuivre, toxiques pour les micro-organismes du sol, ou le spinosad, insecticide tueur d’abeilles avéré. Par ailleurs, le bio cultive de nombreuses plantes classées OGM car issues de mutagenèse in vitro, même si, grâce à la relative ancienneté de cette technique (une cinquantaine d’années), elles ne sont pas soumises aux règles de la directive européenne de 2001, notamment en matière d’étiquetage.

Il n’empêche, la diabolisation de ces deux totems fonctionne, d’autant mieux qu’elle est attisée depuis des années par une nébuleuse d’ONG, d’activistes écologistes, collectifs et scientifiques militants, allant de Greenpeace à Pan Europe en passant par Nature et Progrès, Secrets Toxiques, les Faucheurs volontaires, la Confédération paysanne ou le CRIIGEN. Au centre se trouve l’influente association Générations futures (741 500 € de budget), sponsorisée par le biobusiness et l’État français. Elle multiplie les campagnes anxiogènes et les rapports ou études, biaisés mais très médiatisés, sur les résidus de pesticides. Cet écosystème, qui possède des relais de poids dans la presse et au Parlement européen (entre autres, l’eurodéputé Claude Gruffat, qui fut président de Biocoop pendant 15 ans), présente toutes les caractéristiques d’un lobby puissant. L’an dernier, la mouvance anti-pesticides s’est même élargie aux mutuelles, comme le démontre le journaliste Gil Rivière-Wekstein dans sa revue en ligne Agriculture et environnement.

Cancers : peur sur la métropole

L’outrance et l’hystérie ont atteint des sommets le 8 juillet dernier lors du vote à l’Assemblée nationale de la loi dite Duplomb, qui réintroduit ponctuellement et sous conditions très strictes l’acétamipride, un néonicotinoïde autorisé partout en Europe mais interdit en France depuis 2018. Les députés écologistes Benoît Biteau et Delphine Batho ont fait venir dans l’hémicycle des malades du cancer et des parents d’enfants qui en sont morts. Ils ont accusé les députés d’être « les alliés du cancer ». Des élus de gauche ont même prédit une hausse de ces pathologies chez les enfants, sans fournir d’arguments réels pouvant le laisser penser. Quant au journaliste-activiste Hugo Clément, il s’est offert cette indigne sortie sur tous les réseaux sociaux : « la majorité des députés a voté POUR des produits qui causent le cancer, tuent des enfants et détruisent la vie sauvage »… Une instrumentalisation cynique de la souffrance des malades, relayée sans recul par bon nombre de médias. Dénonçant « une soumission aux intérêts de l’agrobusiness », Générations futures a même annoncé sa volonté de contester le texte devant les tribunaux.

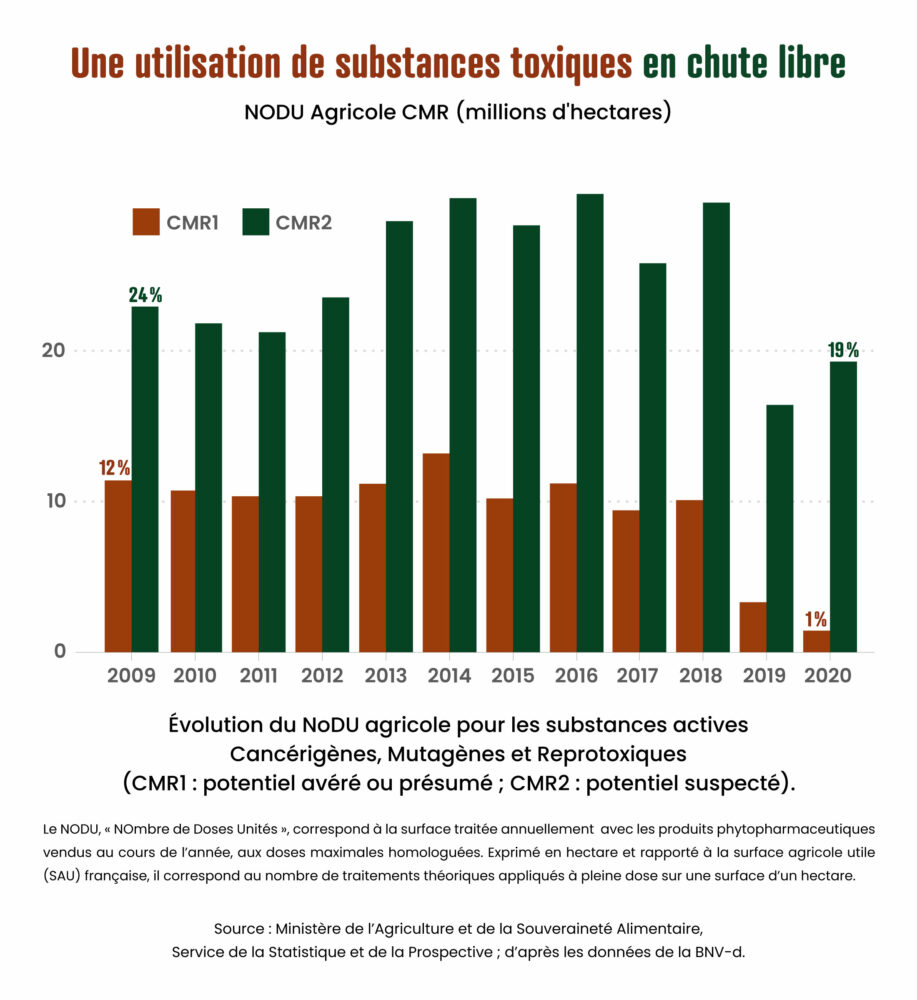

Peu importe que l’Agence sanitaire européenne EFSA, censée s’appuyer sur le consensus scientifique, après avoir passé en revue toutes les études les plus récentes, considère l’usage de cette molécule sans danger pour la santé humaine et pour l’environnement, si les conditions d’utilisation sont bien respectées (idem pour son homologue française l’Anses). Peu importe, pour les promoteurs du bio, qu’en 20 ans, l’agriculture française ait fait d’énormes progrès, grâce à la réduction des intrants, à l’interdiction de la quasi-totalité des molécules au risque cancérogène, mutagène ou reprotoxique avéré (les CMR 1), à l’amélioration constante des pratiques culturales et du recours à l’irrigation. À ce sujet, rappelons que lors de l’examen de la loi Duplomb, la commission du développement durable, présidée par une agricultrice en bio, Sandrine Le Feur, avait voté sans honte plusieurs amendements (effacés dans la version finale) interdisant la construction de nouvelles retenues d’eau et réservant aux seules exploitations en bio le droit d’utiliser celles existant déjà !

Ce déni a peut-être une explication : en 2021, le Synabio (syndicat regroupant industriels et distributeurs bio) reconnaissait être « challengé » par d’autres signes de qualité comme le Label Rouge, le « zéro résidu de pesticides » ou la certification HVE (Haute valeur environnementale). En d’autres termes, tout effort alternatif en faveur d’une agriculture plus exigeante et plus durable serait perçu comme une compétition menaçante pour le bio. Le syndicat du biobusiness, allié à d’autres acteurs dont UFC-Que Choisir, la FNAB et son incontournable bras armé, Générations futures, avait d’ailleurs engagé un recours contre la certification HVE, qualifiée de « greenwashing ». Il a été débouté en mars dernier par le Conseil d’État.

Tout l’été, nous publions ici gratuitement les bonnes feuilles de notre livre, « Trop bio pour être vrai ? ». Pour le lire en intégralité, c’est par là :

CommanderSuite la semaine prochaine avec le chapitre V : Le bio qui cache la forêt

Épisode précédent : Environnement, le vert à moitié plein

« Microplastiques, mégapollution » (Sciences et avenir), « à la maison ou en voiture, vous êtes cernés » (Libération)… Dès qu’une nouvelle étude paraît sur les microplastiques, les titres de presse anxiogènes fleurissent. Pourtant, aujourd’hui, nos connaissances sur le sujet sont bien plus limitées que ne le suggèrent nos confrères.

Ces derniers mois, deux publications parues dans les plus prestigieuses revues médicales mondiales — le New England Journal of Medicine et Nature Medicine — ont relancé les débats. Elles suggèrent que les micros (de 1 µm à 5 mm) et nanoplastiques (< 1 µm) peuvent s’accumuler dans les tissus humains, de nos artères à notre cerveau, et être associés à un excès d’événements cardiovasculaires ou à des atteintes neurologiques. Elles s’ajoutent aux études évoquant des risques au niveau respiratoire en raison d’un possible stress oxydatif, une inflammation chronique, des déséquilibres du microbiote respiratoire et ainsi une possible aggravation de pathologies telles que l’asthme, la bronchite chronique, la fibrose pulmonaire. En France, une étude de l’Université de Toulouse alerte sur la pollution de nos voitures et de nos intérieurs. Idem pour certaines eaux en bouteille, selon l’Office français de la biodiversité (OFB). Qu’en est-il réellement ?

Les microplastiques causent-ils des AVC ?

Dans le New England Journal of Medicine (NEJM), des chirurgiens vasculaires ont analysé des plaques carotidiennes prélevées chez des patients opérés. Ces dépôts, généralement composés d’un mélange de graisses (cholestérol), de cellules inflammatoires, de tissus fibreux et de calcaire, se forment à l’intérieur des deux grosses artères situées de chaque côté du cou. Avec le temps, ils peuvent les rétrécir, réduisant le flux sanguin vers le cerveau, ou se rompre, provoquant un accident vasculaire cérébral.

En analysant ces plaques, les scientifiques ont parfois détecté des micros et nanoplastiques, surtout du polyéthylène et, plus rarement, du PVC. Quand c’était le cas, les patients présentaient, sur trente-quatre mois de suivi, un excès marqué d’événements cardiovasculaires majeurs, avec un risque relatif environ 4,5 fois plus élevé. Mais il s’agit d’une étude observationnelle, qui ne prouve pas la causalité. Surtout, comme le rappellent les auteurs, l’absence de groupe témoin empêche toute conclusion définitive. Les particules observées, de même type, quel que soit le sujet, peuvent aussi provenir de la salle d’opération ou du matériel chirurgical lui-même, souvent en plastique.

Nos cerveaux infiltrés ?

Dans Nature Medicine, des neuropathologistes de l’Université du Nouveau-Mexique ont, pour la première fois, détecté des nanoplastiques dans le cerveau humain post-mortem. Du polyéthylène, dans les trois quarts des cas, mais aussi du polypropylène, du PVC et du polystyrène. Les concentrations mesurées y sont très élevées, 7 à 30 fois plus que dans le foie ou les reins, et elles auraient augmenté de 50 % entre 2016 et 2024 ! Pire, chez les personnes atteintes de démence (Alzheimer ou démence vasculaire), les niveaux cérébraux sont cinq fois supérieurs aux autres !

Mais l’étude présente aussi des limites majeures. Les contrôles destinés à repérer d’éventuelles contaminations sont incomplets : l’eau et les planches à découper en polyéthylène utilisées pourraient constituer des sources de particules, tout comme les lavages des tissus — réalisés différemment pour les cerveaux sains et ceux atteints de démence. La forte proportion de polyéthylène pourrait ainsi refléter une contamination liée à l’utilisation d’une planche à découper en plastique plutôt qu’une accumulation réelle. L’uniformité des types de polymères détectés, quel que soit l’âge ou l’exposition supposée, ne plaide pas non plus en faveur d’une bioaccumulation progressive.

En résumé, si cette étude met en évidence la possible présence de microplastiques dans le cerveau, elle ne permet pas de confirmer ni leur origine, ni un lien causal avec la démence ou d’autres pathologies. Les auteurs eux-mêmes rappellent qu’il faudra des protocoles plus robustes pour lever ces incertitudes.

L’eau en bouteille, la source du mal ?

Reste à comprendre d’où viennent ces particules et dans quelle mesure elles franchissent nos barrières de protection. Début janvier, Le Monde accusait sans nuance l’eau en bouteille, « massivement polluée par des nanoparticules de plastique ». Problème, l’étude à laquelle le journal se réfère, si elle constitue une nouvelle approche prometteuse pour identifier et quantifier les nanoplastiques, est loin d’être sans faille. L’eau de référence utilisée comme témoin contenait d’ailleurs plus de particules que l’eau en bouteille testée !

Le nettoyage du matériel avec cette eau de laboratoire contaminée pouvait par ailleurs augmenter artificiellement la concentration mesurée dans l’eau en bouteille… Difficile, dans ces conditions, de savoir quelle part des particules en proviennent… et de ne pas s’interroger sur la proportionnalité de l’emballement médiatique.

Emballement qui refait surface ces derniers jours avec la mise en cause de Contrex et Hépar par Médiapart, qui dénonce la contamination aux microplastiques de leurs eaux par les décharges sauvages de Nestlé. Laisser du plastique se dégrader dans l’environnement peut effectivement polluer les sols et la nappe phréatique, même si ce processus, très lent, a peu de chances d’avoir lieu en quelques décennies seulement. Il faudra attendre la parution du rapport de l’OFB, sur lequel se fonde l’article, pour en juger.

D’autres sources bien identifiées

Souligner les limites des articles scientifiques et la façon dont ils sont relayés dans les médias ne remet pas en cause la réalité de la présence de ces microparticules dans l’environnement. Un rapport de référence de l’institut néerlandais RIVM pointe trois contributeurs majeurs : l’usure des pneus sur la route (pour le moment augmentée par les voitures électriques, au poids moyen supérieur à celui des voitures thermiques), les granulés industriels qui servent de matière première, et la fragmentation des déchets plastiques. Viennent ensuite les peintures, les textiles et quelques autres usages. Réduire ces flux en amont a des bénéfices documentés pour l’environnement et, possiblement, pour la santé, même si cela reste à prouver. Ces mesures peuvent guider l’action publique, en attendant une évaluation plus précise des risques pour la santé humaine, même si les coûts inhérents à ces décisions doivent être évalués.

Moins médiatisée que l’eau en bouteille, l’inhalation est pourtant une voie d’exposition probable. Les particules et fibres issues des textiles, des matériaux domestiques et des poussières intérieures composent un cocktail auquel nous sommes exposés en continu, notamment dans les espaces clos. Une « revue systématique » parue en 2024 — et plus récemment un article publié en juillet 2025 par une équipe de recherche française —, souligne les larges incertitudes sur les doses réellement inhalées et déposées dans les voies respiratoires, mais confirme que la pollution de l’air intérieur n’est pas à négliger. Là encore, la priorité est de standardiser les méthodes et d’évaluer les risques associés à cette exposition, en fonction des sources de contamination.

C’est également ce que souligne l’OMS dans son dernier rapport sur les expositions par inhalation et par l’alimentation, estimant que les données actuelles sont trop limitées et disparates pour évaluer clairement les risques. Elle appelle à mieux mesurer les expositions réelles, à harmoniser les méthodes d’analyse et à poursuivre l’amélioration des procédés de production d’eau potable, où les enjeux microbiologiques restent prioritaires. Une position de prudence : l’incertitude ne signifie pas l’innocuité, mais elle invite à éviter les conclusions hâtives et alarmistes.

Des gestes simples, plutôt que des discours alarmistes

Informer sans jouer sur la peur, c’est rappeler qu’un contaminant détecté dans un tissu ne prouve pas qu’il provoque une maladie. Mais aussi qu’on ne peut pas déduire d’un simple comptage de particules dans une bouteille d’eau qu’elles finiront dans notre cerveau. C’est aussi hiérarchiser les priorités. Oui, la pollution plastique exige des mesures fortes pour l’environnement et l’industrie ; oui, les soupçons d’impact sur la santé justifient d’accélérer la recherche et le suivi médical ; mais non, on ne peut pas, à ce stade, établir un lien avec la démence ou donner des conseils médicaux précis.

Aujourd’hui, hormis une norme « d’attente » trop généraliste et peu pertinente, il n’existe toujours pas de méthode standardisée pour extraire, mesurer et identifier les microplastiques, ce qui rend les études difficilement comparables entre elles. Ce travail est en cours au niveau européen et international, mais il prendra du temps. Or pour informer, il faut s’appuyer sur des études solides, capables de détecter les microplastiques avec rigueur et de limiter les erreurs. Puis expliquer clairement ce que l’on ne sait pas encore — comme la relation dose-effet chez l’humain, l’importance des nanoplastiques par rapport aux microplastiques, ou le rôle des additifs et des autres polluants présents dans le matériau.

Enfin, mettre en avant les actions qui font consensus. En avril, l’Europe a ainsi adopté un accord pour réduire les fuites de granulés industriels. Elle a également imposé des restrictions dans l’utilisation de microplastiques intentionnellement ajoutés. Reste à essayer de réduire les particules liées à l’usure des pneus et à faire la promotion de gestes simples du quotidien, comme éviter de chauffer des aliments dans des plastiques non prévus à cet usage, privilégier la réutilisation plutôt que le jetable, et si c’est le cas, trier ses déchets. Par contre, privilégier l’eau du robinet ne limite pas forcément l’exposition aux microplastiques, puisqu’elle passe dans des tuyaux qui en sont constitués.

Tout ceci est moins spectaculaire qu’un titre alarmiste, plus utile pour la santé publique, et plus fidèle à l’état réel des connaissances. Malheureusement, nous assistons à un cercle vicieux. Les médias mettent en lumière les études les plus anxiogènes, au risque d’influencer négativement le comportement des consommateurs et d’alimenter la défiance envers la science, en entretenant la confusion entre hypothèse et certitude. Pour avancer, celle-ci a besoin de temps, de transparence et de sérénité. Surtout pas de frénésie médiatique.

Si gouverner, c’est prévoir, il est tristement envisageable que la France ne soit pas au mieux en termes de commandement. C’est en tout cas l’idée qui se dégage de la politique de lutte contre les incendies menée par notre pays depuis plusieurs années, dans un contexte de réchauffement climatique, pourtant propice à la propagation de méga-feux, comme celui qui vient de ravager le massif des Corbières.

On connaît la chanson, déjà rapportée par nombre de nos confrères. Le combat contre les flammes dépend en grande partie de la flotte d’avions bombardiers d’eau, dont les fameux Canadair CL-415 et autres Dash 8 Q400. Or, non seulement nous en manquons cruellement, mais une partie de notre parc, très ancien (plus de 30 ans), n’est pas en état de servir, faute d’un nombre suffisant de pièces de rechange.

À ce jour, sur les 12 CL-415 (capables de stocker 6 000 litres d’eau en à peine plus de 10 secondes), seuls 9 sont utilisables. Quant aux Dash 8 Q400 (capacité 10 000 litres, mais remplissage lent depuis les aéroports), deux doivent rester à terre. Pire, l’incendie dans l’Aude, qui a décimé plus de 17 000 hectares, a mobilisé la quasi-totalité des moyens aériens dont le pays dispose. Or, d’autres foyers se sont déclenchés dans la même période. Si l’un d’eux, dans l’Ardèche — donc proche du massif des Corbières — a pu bénéficier des CL-415 utilisés pour éteindre le feu voisin, il n’en est pas de même d’autres sinistres plus éloignés.

Par bonheur, contrairement à ce que vivent actuellement nos voisins espagnols et portugais, aux prises avec plusieurs méga-feux, aucun des autres allumés en France n’est de l’ampleur de celui de l’Aude. Cela pourrait pourtant arriver et déstabiliser profondément notre capacité de lutte.

Les raisons, multiples, de notre impréparation sont pourtant connues, certaines ne dépendant pas uniquement des gouvernements successifs ayant eu à gérer la lutte contre le feu. La première est une question industrielle. D’abord développé par Bombardier, le CL-415 est revendu en 2016 à Viking Air, puis intégré à De Havilland Canada, toutes deux appartenant au groupe Longview. Faute de commandes, Bombardier avait cessé la production dès 2015 et le repreneur a d’abord recentré l’activité sur le MRO (maintenance, réparation, révision) plus rentable à court terme. On ne compte aujourd’hui qu’environ 95 appareils dans le monde. Une paille. Pour répondre à ce parc limité et en fin de vie, De Havilland Canada a lancé le développement d’un successeur modernisé : le DHC-515.

Mais relancer la production d’un avion spécialisé des années après l’arrêt de celle de son prédécesseur est un défi logistique, industriel, financier et réglementaire colossal. Le cas du DHC-515 en est l’illustration. Initialement attendu au milieu des années 2020, il ne devrait entrer en service qu’en 2030, voire 2032. Le Covid en est en partie la cause, mais pas seulement. Pour des raisons financières, d’autant que De Havilland n’est pas tendre en affaires, le lancement de la production de cet appareil, envisagé entre 50 et 60 millions d’euros pièce à la vente, a été différé, ayant été conditionné à l’obtention de 25 commandes préalables.

Celles-ci ont été atteintes grâce au plan européen rescEU de 22 unités et à une commande de l’Indonésie. Mais ces marchés n’ont été conclus qu’en 2023, retardant considérablement les dates potentielles de livraisons. Et 22 avions, à l’échelle d’un continent européen si souvent la proie des flammes dans un contexte d’aggravation du changement climatique, reste assez négligeable. Quant à la France, elle n’est concernée que par deux appareils…

Cette parcimonie dans les commandes françaises, constatée au moment où le monde a été effaré par les gigantesques feux qui ont ravagé l’ouest du Canada et plusieurs comtés de Los Angeles, tranche cruellement avec la volonté affichée par Emmanuel Macron en 2022. En juillet et août de cette année-là, la Gironde avait été frappée par des incendies majeurs dans le massif des Landes de Gascogne. Les plus importants depuis 1949, détruisant environ 32 000 hectares de forêt. Déclenchés par des causes humaines, ces feux ont été exacerbés par une sécheresse record, des températures dépassant 40 °C et des vents forts.

Mauvais calcul

La politique surfant de plus en plus souvent sur l’émotion et une succession d’annonces rarement suivies d’effets, le président de la République s’était immédiatement saisi du sujet, assurant que le pays allait commander 14 nouveaux Canadairs. Les débats budgétaires serrés, conduisant à des recherches frénétiques d’économies, ont vite vu la promesse tomber dans l’oubli, avant que Gabriel Attal n’envisage deux nouvelles commandes de DHC-515, en plus du plan rescEU. Là encore, une annonce à l’improbable concrétisation.

Pourtant, un tel calcul s’avère absurde économiquement, écologiquement et humainement. Si les avions coûtent cher, le montant de leur achat ne représente rien comparé à celui des flammes et de leurs conséquences. On estime ainsi, feu de l’Aude compris, le coût total des incendies français depuis 2022 à près de 8 milliards d’euros, avec une contribution très majoritaire des assureurs, mais également importante des collectivités locales, 80 % des forêts françaises n’étant pas assurées.

Certes, l’État peut prétendre n’avoir pas à assumer directement ces dépenses, sa part directe étant estimée à environ 150 millions d’euros par an — soit l’équivalent de 3 Canadairs tout de même — entre la lutte contre les incendies et le fonds DSEC (Dotation de solidarité au titre des événements climatiques ou géologiques), mais elles pèsent directement sur la collectivité.

Dès lors, l’investissement dans de nouveaux bombardiers d’eau coule de source, en dépit des restrictions budgétaires. D’autant plus que le secteur privé français est à la pointe des solutions alternatives aux Canadairs. Entre la transformation potentielle d’Airbus A400M — surtout pour le largage de produits retenant le feu — et les innovations proposées par les startups Hynareo et son biréacteur amphibie Frégate-F100, ou Positive Aviation, prévoyant la conversion d’avions régionaux ATR-72 en bombardiers d’eau amphibies, notre pays fourmille d’idées. Elles sont certes onéreuses et demanderont du temps avant leur réalisation, mais le jeu en vaut la chandelle.

L’IA joue les pompiers

Lorsque les Canadairs interviennent, cela signifie que le feu a déjà pris de l’ampleur. Or, la meilleure façon de lutter contre les incendies consiste à les prévenir ou à les circonscrire au plus près de leur déclenchement. Un domaine dans lequel des innovations importantes sont apparues ces dernières années, même si nombre de défis restent à relever.

Les systèmes d’intelligence artificielle, comme FireAId ou Pano AI, jouent un rôle croissant en analysant des données issues de satellites, de stations météo et de capteurs pour prédire les zones à risque avec une précision atteignant 80 à 90 %. Ces outils permettent de détecter les départs de feu en temps réel, comme testé en Turquie, en Californie ou dans certains pays européens. Parallèlement, les drones équipés de capteurs thermiques et de caméras haute résolution sont de plus en plus utilisés pour surveiller les forêts, cartographier les feux et repérer les points chauds. Les réseaux de capteurs IoT, installés au sol, mesurent en continu des paramètres comme la température, l’humidité ou la qualité de l’air, envoyant des alertes instantanées en cas de danger, avec des déploiements notables en Australie et en Californie.

Les satellites, comme ceux du projet FireSat de Google prévu pour 2026, promettent aussi une détection ultra-précise des feux, avec des mises à jour toutes les 20 minutes. Enfin, des stratégies proactives, telles que les brûlages contrôlés guidés par l’IA, la réduction ciblée de la végétation ou l’utilisation de matériaux ignifuges pour les infrastructures, sont en cours d’adoption, notamment en Europe et aux États-Unis. Ces technologies réduisent les temps de réponse de 20 à 30 minutes dans les cas les plus avancés, mais elles se heurtent à des obstacles comme les défis d’interopérabilité entre systèmes. Les efforts se concentrent désormais sur l’intégration de ces solutions dans des cadres comme rescEU pour une réponse coordonnée à l’échelle européenne.

Moins de feux… mais plus violents

Hélas, en dépit du plan, somme toute assez modeste, de l’Union, une grande part des actions utiles dépendent de la volonté politique individuelle des États. Or, la prospective et la prévoyance ne sont pas leurs principaux atouts, dans une période où le populisme privilégie les réponses manichéennes, simplistes et court-termistes.

Mais nul besoin de céder à l’alarmisme. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le nombre d’incendies est en baisse constante, ainsi que l’importance des surfaces brûlées. C’est particulièrement vrai en France.

Dans les années 1970, environ 496 feux de plus de 30 hectares étaient enregistrés annuellement, avec 45 000 hectares brûlés en moyenne. En 2024, ce chiffre est tombé à 236 foyers, et la surface brûlée autour de 15 000 hectares. Le chiffre remontera en 2025, à cause de l’incendie de l’Aude, mais la tendance baissière est indiscutable. Elle s’explique par une meilleure prévention (débroussaillage, sensibilisation), des interventions plus rapides et une détection avancée via satellites et drones. Cependant, le changement climatique augmente l’intensité des feux, avec des conditions plus sèches et chaudes favorisant des incendies plus violents.

Ce phénomène est aussi observable à l’échelle mondiale, bien que moins nettement qu’en France. Dans les années 1970, les estimations suggèrent environ 4,5 à 5 millions de km² brûlés annuellement, principalement dans les savanes africaines. En 2025, selon le Global Fire Emissions Database, la surface brûlée globale est d’environ 3,5 à 4 millions de km² par an, avec 102 millions d’hectares (1 million de km²) enregistrés à mi-2025, dont la moitié en Afrique.

Cette inflexion, observée surtout depuis les années 2000, est attribuable à l’intensification de l’agriculture, qui réduit les prairies et savanes inflammables, à une meilleure gestion des feux, mais aussi à l’urbanisation limitant la végétation combustible. Cependant, le changement climatique accroît l’intensité et la fréquence des méga-feux dans des régions comme l’Amérique du Nord, l’Amazonie et l’Australie, ainsi que dans les forêts boréales et tempérées, où la surface brûlée augmente localement. Les conditions climatiques extrêmes (sécheresses, vagues de chaleur) et l’accumulation de biomasse contribuent à cette intensification, malgré une baisse globale qui pourrait n’être désormais plus que de courte durée. Raison de plus pour revoir, particulièrement en France, les politiques budgétaires en faveur des moyens de lutte : des dépenses indispensables à court terme, pour éviter de bien plus onéreuses destructions à moyen terme, également infiniment conséquentes écologiquement et humainement.

Qu’on y pense…

Des intrants ? Oui, mais « naturels » ! Dans l’imaginaire collectif, bio rime avec « sans intrants ». En réalité, c’est faux. L’agriculture biologique autorise engrais et pesticides d’origine naturelle. Or, « naturel » ne veut pas dire « inoffensif »

Pour fertiliser, le bio utilise surtout des effluents d’élevage (fumier, lisier), qui peuvent, eux aussi, occasionner des pollutions azotées dans les milieux aquatiques. Côté protection des cultures, certains produits autorisés posent question. Le plus connu : le sulfate de cuivre, ou « bouillie bordelaise », ce fongicide persistant qui s’accumule dans les sols et nuit à la vie souterraine et aquatique. Et il n’est pas seul : huile de neem, pyrèthres naturels, spinosad ou soufre – tous ces biopesticides font l’objet de controverses scientifiques, notamment pour leurs effets négatifs sur la biodiversité. Ils soulèvent aussi des enjeux à l’autre bout de la chaîne. Produits à partir de végétaux cultivés spécifiquement (neem en Inde, pyrèthre au Kenya…) — et souvent à grand renfort de pesticides —, ces intrants mobilisent des surfaces agricoles dédiées, parfois au détriment des écosystèmes locaux, surtout si la demande explose. C’est donc un paradoxe du bio : vouloir « préserver la nature ici » peut conduire à délocaliser les impacts plutôt que de les supprimer.

Un vrai bonus pour la biodiversité locale

Faut-il pour autant mettre les intrants bio et conventionnels dans le même sac ? Pas tout à fait. Les études convergent sur un point : à l’échelle des parcelles, l’agriculture biologique favorise une biodiversité plus riche. Les sols y sont globalement de meilleure qualité, avec davantage de micro-organismes et de petits animaux comme les vers de terre. Cela s’explique en grande partie par l’usage de fertilisants organiques, et ce malgré un recours plus fréquent au labour pour contrôler la prolifération des adventices (en gros, les mauvaises herbes et autres plantes poussant spontanément et pouvant avoir un rôle néfaste et étouffant pour les cultures), en l’absence de glyphosate. Et ce n’est pas tout : autour des parcelles en bio, on observe aussi une plus grande diversité d’oiseaux et d’insectes, notamment parmi les pollinisateurs. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer, comme une moindre disponibilité de substances actives, ce qui pourrait limiter le nombre de produits utilisés, ou encore le fait que les agriculteurs en bio adoptent plus souvent certaines pratiques vertueuses non exigées par le cahier des charges, comme les rotations longues ou la préservation de zones refuges pour la biodiversité.

Moins de gaz à effet de serre… par hectare

Autre atout souvent mis en avant : les émissions de gaz à effet de serre. Par hectare, une exploitation en bio en émet en moyenne moins qu’une ferme conventionnelle. Pourquoi ?

D’une part, parce que les engrais de synthèse – très gourmands en énergie lors de leur fabrication – sont interdits en agriculture biologique. D’autre part, parce que l’épandage de fumier ou de lisier génère globalement moins de protoxyde d’azote (N₂O) que les engrais chimiques. Or, ce N₂O est un gaz à effet de serre redoutable, environ 300 fois plus puissant que le CO₂.

Un bon point pour le climat, donc ? Pas si vite. Ce raisonnement tient à l’hectare… mais pas au kilo produit.

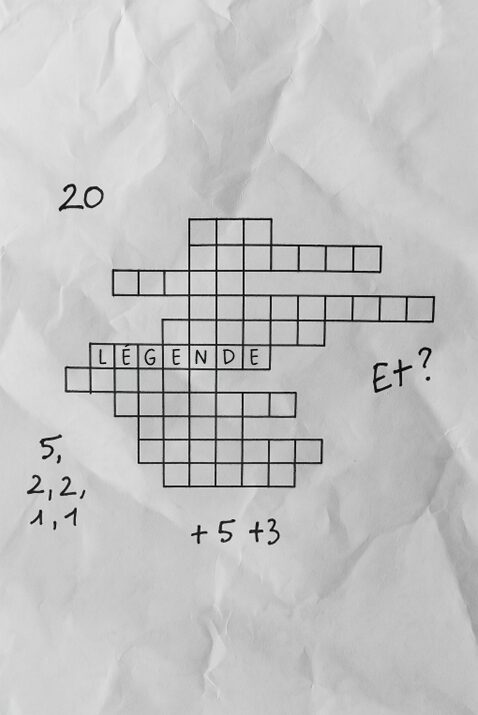

Le problème de fond : les rendements

En raison des contraintes du cahier des charges, la productivité de l’agriculture biologique prend, c’est la loi du label, du plomb dans l’aile. En moyenne, les rendements y sont 20 à 30 % plus faibles qu’en conventionnel, et parfois beaucoup plus dans certaines cultures (jusqu’à -60 % pour les céréales, par exemple). Ce déficit de rendement pose un double problème : économique, bien sûr, mais aussi écologique.

Pourquoi ? Parce que la principale cause d’érosion de la biodiversité, ne provient pas de l’agriculture en soi, mais de l’extension des terres qu’elle exploite. Or, à production constante, moins l’hectare est efficient, plus on a besoin de surface. Résultat : une généralisation du bio pourrait conduire, paradoxalement, à grignoter davantage d’espaces naturels.

C’est d’ailleurs l’un des principaux avertissements de l’IPBES (le « GIEC de la biodiversité ») dans ses rapports. L’agriculture biologique y est peu citée comme levier majeur, car ses effets bénéfiques sont annulés — voire retournés — par la perte de productivité qu’elle induit.

Climat : même constat

Le GIEC, de son côté, tient un discours assez similaire. Si l’on regarde les émissions par hectare, avantage au bio. Mais si l’on raisonne en émissions par unité de production – ce qui est la logique – alors l’écart se réduit, voire s’inverse dans la majorité des cas.

Enfin, les bénéfices du bio sur les gaz à effet de serre reposent en grande partie sur l’utilisation d’effluents d’élevage — une ressource à la fois limitée et convoitée. Une généralisation du bio poserait donc problème : il n’y en aurait pas pour tout le monde. Et déjà aujourd’hui, leur captation par le bio prive parfois le conventionnel, contraint de recourir à des engrais de synthèse pour compenser.

Une piste parmi d’autres, pas la panacée

Les baisses de rendement de l’agriculture biologique sont, sauf exceptions, comme dans le maraîchage ou la viticulture, un handicap rédhibitoire. Elles conduisent, en réalité, à des performances environnementales inférieures par kilogramme de nourriture produite, comparées à l’agriculture conventionnelle, et à un besoin en surface cultivée plus important.

Certaines pratiques issues du bio peuvent toutefois contribuer à une transition vers une alimentation plus durable, à condition de ne pas sacraliser le label.

Car à force de tout miser sur le bio, on en oublie d’autres leviers, parfois plus efficaces mais moins « sexy » médiatiquement : agriculture de conservation, sélection variétale, outils de précision, techniques culturales simplifiées, agroforesterie, amélioration génomique…

La vérité, c’est que l’agriculture de demain ne sera ni 100 % bio, ni 100 % conventionnelle. Elle sera — espérons-le — 100 % pragmatique.

Ralentir. Se méfier du progrès, sanctuariser l’environnement, pour inventer un nouveau modèle, celui de la post-croissance… un petit état l’a fait. Un autre monde est possible ?

« Le Produit national brut ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c’est le Bonheur national brut. » Cette phrase célèbre, Jigme Singye Wangchuck, jeune héritier de tout juste 17 ans, la prononce spontanément lors de son accession au trône du Bhoutan, en 1972. Le concept ne sera sacralisé que 33 ans plus tard, avec la création de la Commission du Bonheur national brut. Mais cet état d’esprit anime depuis lors ce petit pays de 765 000 habitants.

Le dernier pays au monde à accepter la télévision

Le bonheur, au Bhoutan, passe par un grand respect des traditions. Au point de nourrir une méfiance sans égale à l’égard du changement, notamment quand il vient d’Occident. La télévision, accusée de nuire au bien-être collectif, n’est autorisée qu’en 1999. Internet, un an plus tard, pour quelques connexions commerciales. Les premiers téléphones mobiles n’arrivent qu’en 2003, sept ans après les premiers forfaits européens.

Le bouddhisme tibétain, religion de cet État himalayen enclavé entre l’Inde et la Chine, nourrit par ailleurs un immense respect pour la nature qui l’entoure. Toute forme de vie a une valeur spirituelle : tuer un être vivant est censé nuire au karma collectif. Il est interdit de chasser et d’abattre des animaux à des fins commerciales. Les Bhoutanais mangent pourtant de la viande, mais celle-ci est importée d’Inde. On privilégie les grands animaux, car en prélevant une seule âme, on nourrit plus de monde avec une vache qu’avec un poulet.